Музей Дороги жизни

mib55 — 05.02.2018

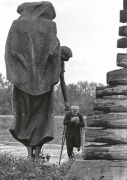

В прошлом году наконец добрался до одного из самых интересных

музеев Ленинградской области - музея Дороги жизни, который

расположился на берегу Ладоги, у ЖД станции с названием "Ладожское

озеро". Именно сюда приходила дорога из Ленинграда, которая и по

сей день на всех картах называется "шоссе "Дорога жизни", именно

здесь начинался следующий участок трассы, связывающей блокадный

город с большой землёй, и шёл он через озеро: летом по воде, зимой

по льду. Основная часть экспозиции посвящена водному пути и

действиям Ладожской военной флотилии, а сам музей, основанный в

1968 году, является филиалом питерского Центрального

военно-морского музея. Впрочем, нашлось в нём место не только

флотским экспонатам, и самый заметный из них - самолёт Ли-2,

лицензионная копия американского DC-3. Воздушным путём в Ленинград

доставлялись преимущественно продукты питания, основными

аэродромами для приёмки грузов были Комендантский и Смольное.

mib55 — 05.02.2018

В прошлом году наконец добрался до одного из самых интересных

музеев Ленинградской области - музея Дороги жизни, который

расположился на берегу Ладоги, у ЖД станции с названием "Ладожское

озеро". Именно сюда приходила дорога из Ленинграда, которая и по

сей день на всех картах называется "шоссе "Дорога жизни", именно

здесь начинался следующий участок трассы, связывающей блокадный

город с большой землёй, и шёл он через озеро: летом по воде, зимой

по льду. Основная часть экспозиции посвящена водному пути и

действиям Ладожской военной флотилии, а сам музей, основанный в

1968 году, является филиалом питерского Центрального

военно-морского музея. Впрочем, нашлось в нём место не только

флотским экспонатам, и самый заметный из них - самолёт Ли-2,

лицензионная копия американского DC-3. Воздушным путём в Ленинград

доставлялись преимущественно продукты питания, основными

аэродромами для приёмки грузов были Комендантский и Смольное.

А теперь перейдём к флотской части экспозиции. Буксирный пароход "Ижорец 8", построенный в 1932 году, участвовал как в перевозке грузов, так и в прокладке по дну Ладоги электрокабелей и трубопроводов.

В музее можно увидеть одну из муфт, смонтированных на подводных электрических кабелях, всего кабельных линий было проложено пять, а муфт смонтировано - 228.

Рядом с "Ижорцем" стоит самоходный двухтрюмный тендер, такие использовались как для перевозки грузов, так и для десантных операций. В движение этот простейший аппарат приводил автомобильный двигатель от ЗИС-5. На корме видно рабочее место рулевого.

Целых кораблей в музее немного, но есть их отдельные элементы, как эта мачта канонерской лодки "Бира" (бывшей грунтоотвозной шаланды). По иронии судьбы, "Бира" была изготовлена по заказу Балттехфлота в Германии, в 1940 году.

От другой канонерской лодки, носившей имя "Бурея", сохранился только фрагмент борта с названием. Принадлежность лежащих рядом якорей и винтов не указана, возможно, они от того же корабля. На заднем плане - павильон, в котором выставляется ещё один полноразмерный экспонат - малый охотник за подводными лодками МО-4, под крышу корабль поместили, чтобы уберечь от погоды его деревянный корпус. К сожалению, павильон был закрыт на реконструкцию и вблизи МО-4 я не посмотрел.

Отдельный небольшой памятник установлен в честь заслуг моряков технического флота. У его подножья - якорь и ковши землечерпалки.

Табличка на одной грани памятника рассказывает о работе буксирного парохода "Гидротехник", который использовался в том числе и в качестве ледокола.

А табличка на другой - о действиях землесосов, землечерпалок и других вспомогательных судов, выполнявших работы по строительству каналов, углублению дна и пр. Причём среди технического флота были и боевые потери от вражеской авиации.

Ещё один памятник техническим службам - вот этот осветительный буй, стоявший когда-то у бухты "Железница".

Заметная часть экспозиции - артиллерийское вооружение кораблей Ладожской флотилии. На переднем плане - башня танка Т-34-76, такие устанавливались на "речных танках" - бронекатерах.

76-мм зенитная установка 34-К устанавливалась на канонерских лодках флотилии в качестве орудия главного калибра.

Аналогичным образом использовались и 85-мм установки 90-К.

Ещё более мощный вариант - установка Б-13 с 130-мм орудием в башне, такие устанавливались на некоторых канонерских лодках и береговых батареях. Дальность стрельбы - до 25 км, темп - 7-8 выстрелов в минуту.

Другой вариант установки - Б-13-3с был более скорострельным: до 10 выстрелов в минуту. Расчёт обоих установок составлял 11 человек.

Для зенитных целей на кораблях Ладожской флотилии использовались, среди прочего, 37-мм автоматические установки 70-К.

Были и более мощные зенитные системы этого же калибра, В-11, со спаренной артустановкой.

Для управления стрельбой корабельной артиллерии на канонерских лодках имелись командно-дальномерные посты КДП. Конкретно этот пост когда-то стоял на уже упомянутой канонерской лодке "Бира". Судя по двум парам характерных выступов, дальномеров там было установлено два.

Есть в экспозиции музея и дальномер, который мог устанавливаться и в корабельных КДП, это модель ДЯ - стереодальномер 4-метровой базы. Использовались подобные и на береговых батареях.

В продолжение темы корабельного вооружения - заряжающее устройство с глубинными бомбами ББ-1, применявшимися против подводных лодок.

Классическая гальваноударная якорная мина на тележке, за ней - минный защитник: устройство, защищающее установленные мины от траления.

А вот и средство борьбы с минами, точнее, его элементы: правый и левый отводящие буи петлевого электромагнитного трала ПЭМТ-4.

Есть в музее и небольшая коллекция сухопутных артиллерийских орудий: от 76-мм полковушки обр. 1927 года до 85-мм зенитки 52-К обр. 1939 года.

Самым интересным для меня оказалась автомобильная часть экспозиции. Очень неплохо смотрится ГАЗ-ММ упрощённого образца, машина прошла хорошую реставрацию. Такие "полуторки" провезли по военно-автомобильной дороге № 101 (№ 102), как называлась трасса, проложенная по льду Ладоги, много нужных осаждённому городу грузов, обратными рейсами шла эвакуация жителей. Судя по информационной табличке, эта машина в одном из рейсов ушла на дно и была поднята в 1947 году.

Второй основной грузовик РККА - "трёхтонка" ЗИС-5. Вёз больше груза, но и шансов провалиться под лёд было больше. Тоже прошёл хорошую реставрацию, на раме уцелела даже заводская табличка.

Уникальный экспонат - автобус на шасси ЗИС-8 с добавленной подкатной осью, известный под условным индексом "АТУЛ АЛ-2". Такие машины в небольших количествах производились на заводе Автотранспортного управления Ленсовета с 1936 года до 1940-х. Это единственный уцелевший экземпляр, недавно отреставрированный и перемещённый из запасников в основную экспозицию. Такие автобусы участвовали в эвакуации по ледовой трассе жителей Ленинграда, в основном детей.

Завершает автомобильную экспозицию полевая кухня-прицеп КП-2-48. Это уже послевоенная модель, что видно и по её индексу, а в войну основными типами полевых кухонь были КП-41 и КП-42, жаль, что их нет в экспозиции.

Хочу отметить, что музей в последние годы значительно похорошел: приведена в порядок территория, построены новые павильоны, отреставрированы экспонаты, обновлена экспозиция. Так что настоятельно рекомендую к посещению!

|

|

</> |

Как часто сливать биотуалет: периодичность обслуживания и рекомендации

Как часто сливать биотуалет: периодичность обслуживания и рекомендации  Тщательно отобранные

Тщательно отобранные  «Обидно, что мама ведет себя так, как будто она не мама, а свекровь!» –

«Обидно, что мама ведет себя так, как будто она не мама, а свекровь!» –  Картинки с "выставки"

Картинки с "выставки"  Репетиция весны 2025

Репетиция весны 2025  Случайное фото

Случайное фото  Не ждите, что Трамп станет разваливать ЕС и делить его с Россией

Не ждите, что Трамп станет разваливать ЕС и делить его с Россией  Капец страшно

Капец страшно  Найди художницу

Найди художницу