можно ли что-то сделать с ЕГЭ?

a_shen — 04.11.2012

В записи http://prahvessor.livejournal.com/278359.html

М.С.Гельфанд говорит, что 13 ноября предполагается встреча с

министром образования и науки Ливановым, и одной из тем будет ЕГЭ,

и просит высказывать свои соображения. Я написал некоторый

комментарий (который воспроизвожу в конце этой записи), но если

пытаться как-то способствовать улучшению ситуации, то нужны

какие-то совсем простые и технологичные решения, которые не

полностью бы потеряли смысл в ходе своей реализации. Вот какой

вариант я предлагаю обсудить:

a_shen — 04.11.2012

В записи http://prahvessor.livejournal.com/278359.html

М.С.Гельфанд говорит, что 13 ноября предполагается встреча с

министром образования и науки Ливановым, и одной из тем будет ЕГЭ,

и просит высказывать свои соображения. Я написал некоторый

комментарий (который воспроизвожу в конце этой записи), но если

пытаться как-то способствовать улучшению ситуации, то нужны

какие-то совсем простые и технологичные решения, которые не

полностью бы потеряли смысл в ходе своей реализации. Вот какой

вариант я предлагаю обсудить:1) в ЕГЭ разделены "выпускная" и "вступительная" части. Они проводятся отдельно (не в один день)

2) Выпускная часть более или менее соответствует традиционным задачам из школьных задачников. Она оценивается более или менее как сейчас, и проверяется в центрах тестирования, и в итоге каждый школьник получает оценку по обычной шкале неуд. уд. хор. и отл., которая учитывается как традиционный выпускной экзамен (скажем, получивший неуд. не получает аттестата и должен пересдавать)

3) Вузы могут устанавливать границу на эти оценки (скажем, в конкурсе на мехмат может участвовать только тот, кто имеет хор или отл по математике, и пр.), но эти оценки никак не суммируются с другими.

4) Отдельно те же центры проведения ЕГЭ проводят "вступительную часть экзамена". В этой части они не оценивают работы, а лишь выдают школьникам задания и "заверяют" просканированные материалы - то есть подтверждают, что данный школьник написал данный текст без посторонней помощи. Проверку производят уже ВУЗы (которые получают копию работы по своему запросу). Соответственно в один день разные школьники могут писать работы по разным предметам, так что понадобится лишь один-два дополнительных дня.

5) Условия заданий вступительной части могут составлять и нынешние организаторы экзамена (особенно на первых порах), и ВУЗы. Скажем, на первый год можно считать, что помимо варианта от центров тестирования ВУЗы, имевшие право проводить дополнительный экзамен, проводят его в такой форме (то есть вместо того, чтобы проводить его у себя, они лишь составляют задания и потом проверяют работы). В дальнейшем ВУЗы могут кооперироваться, составляя общее для нескольких ВУЗов задание, и обходиться без центра тестирования.

Что скажете? Скорее всего, конечно, "мнение народа" всё равно не учтут, но по крайней мере если уж пытаться что-то улучшить, то надо быть самим уверенным, что от этого будет больше пользы, чем вреда...

Что хорошо в ЕГЭ:

1) есть резон для школьников учиться, а для учителей учить

2) есть возможность для "самородков из провинции" поступить в хороший вуз (пока)

Что плохо в ЕГЭ:

1) принципиальный недостаток: это радикально деформирует преподавание математики, постепенно складывается "ожидание стандартного варианта" из таких-то и таких-то задач, и наиболее эффективной стратегией учителя, направленной на повышение результатов (контролируемый параметр) будут тренировки на простых задачах, чтобы увеличить результаты слабых учеников - одновременно на составителей варианта давление в сторону упрощения (что может быть и полезно) и стандартизации варианта, которому они не смогли бы противостоять, даже бы если и хотели (чего в полной мере нет). При этом, увы, найти более квалифицированных и добросовестных составителей не удастся (моя оценка)

2) недостаток: один ЕГЭ используется и как средство оценки школьников (для ВУЗов), как средство поощрения школьников в школах, и (важно) как средство оценки школ. Школы и школьники, а также администрация заинтересована в повышении результатов, и дружными усилиями при поддержке администрации района они организуют обходные пути. Скажем, для оценки школ или образования в районе достаточно небольшой выборочной работы, результаты которой не влияли бы на школьников - а результаты по ЕГЭ могли бы быть доступными только самим школьникам (но тут возникнут другие проблемы)

3) технический недостаток: система взаимодействия с ВУЗами организационно не продумана - если уж один результат годится для разных вузов, то надо, чтобы школьники не должны были его отдельно посылать во все вузы и потом лихорадочно узнавать, какой и в каких вузах конкурс, а вузы бы не были в замешательстве, какой у них конкурс - должны быть какие-то ясные организационные механизмы

Это относится ко всем предметам (скажем, какой-нибудь литературный институт мог бы в такой форме проводить хоть сочинение). Конкретные соображения по поводу математики я когда-то высказывал (http://alexander-shen.narod.ru/ege3.txt), но это уже явно слишком сложно для министра. Так что это можно обсуждать уже самим и долго, привожу этот текст здесь

К обсуждению школьного математического образования на "круглом столе" в Математическом институте им. Стеклова (расширенный текст выступления)

1. А.Л.Семёнов говорил, что заданные параметры проведения ЕГЭ (письменная работа, проводимая вне школы) сами по себе не делают его заведомо бессмыссленным и вредным. Мне кажется это правильным --- и попытка повлиять на содержание вариантов ЕГЭ, предпринятая Семёновым и И.В.Ященко, имеет смысл (на мой взгляд).

2. Другое важное замечание Семёнова (с которым я тоже согласен) -- что появление такого экзамена неизбежно влияет на содержание уроков математики в школе, поскольку контроль вышестоящих инстанций смещается от успеваемости и результатам контрольных к результатам ЕГЭ и проверорных работ, его напоминающих. Результаты ЕГЭ становятся также критериями оценки различных регионов, что усиливает внимание местного начальства.

3. В результате этого задания ЕГЭ и пособия по подготовке к ЕГЭ становятся важнее учебников. Возникает опасность, что текущие учебники и задачники (как бы плохи они ни были) будут заменены чем-то ещё более сомнительным.

4. Я согласен с отмеченной Ященко необходимостью сделать задачи (достаточные для получения тройки) простыми, иначе учителя даже не будут пытаться чему-то научить, а будут искать обходные пути.

5. Материалы к ЕГЭ, подготовленные под редакцией Семёнова и Ященко, состоят из

(1) общего описания варианта с указанием возможных тем каждой задачи;

(2) демонстрационного варианта (задачи B1-B12, где проверяется только ответ, и задачи C1-C6);

(3) открытого банка задач (где имеются сотни вариантов задач B1-B12);

(4) тренировочных брошюр по задачам B1-B12 (по брошюре на каждую; вышли почти все; ожидаются также брошюры по задачам C1-C6). Брошюры содержат тренировочные и диагностические работы с разборами решений и ответами.

6. Положительные моменты в этом (на мой взгляд):

(1) восстановление текстовых задач, задач по геометрии и некоторых задач на здравый смысл (выбор наиболее выгодной покупки и пр.);

(2) сама идея открытого банка заданий (учителя и школьники понимают, что их может ожидать на экзамене).

7. Отрицательные моменты (тоже на мой взгляд):

(1) само деление на 12+6 типов задач с образцами для каждого типа --- давление системы вынудит приближать задачи к образцам и структурировать обучение как подготовку по типам (в этой четверти B1, в следующей B2, и т.п.);

(2) наличие большого числа однотипных задач (клонов) в банке;

(3) отсутствие простых, но разнообразных задач -- в нынешних вариантах простота выражается в возможности выдрессировать на решение без понимания, и такое "обучение" может быть локально оптимальным способом повышения процента справляющихся с задачей, но бессмысленной тратой времени;

(4) совмещение деления "простые/сложные" с делением "проверка по ответу/проверка решения" (как раз в действительно сложных задачах реальная проверка в массовом порядке возможна только по ответу, кстати);

(5) откровенно неудачные "задачи с физическим содержанием", в которых обучение их решению сведётся к умению пропускать всё, кроме формулы, в которую нужно сделать подстановку;

(6) наконец, с огорчением констатирую, что конфликт интересов (двойная роль Семёнова и Ященко как ответственных за организацию экзамена и редакторов и издателей пособий) не красит как их самих, так и всю процедуру.

8. Что можно было бы сделать для улучшения ситуации

Оставляя (как трудно изменяемые по техническим причинам, по крайней мере быстро) спецификации и образец, можно тем не менее радикально изменить структуру открытого банка и пособий.

(1) Задачи открытого банка ("задачника") должны группироваться не по номерам B1-B12/C1-C6, как сейчас, а по темам, как в нормальном задачнике, и в одном разделе должны быть задачи разной трудности. Деления на задачи, где нужен только ответ, и задачи, где нужно решение, быть не должно (оно должно быть в вариантах, составленных на основе задачника).

(2) Задачи должны быть разнообразными: вместо сотен клонов десятков задач должны быть максимум десятки клонов сотен (а лучше тысяч) задач. Например, можно иметь книжку (свободно распространяемую) с одной задачей из каждой группы и интернет-версию банка с дюжиной вариантов каждой задачи (там, где это возможно).

Конечно, подготовка такого качественного задачника ("Рыбкин -- Сканави сегодня") и затем пособий (фактически учебников) вдоль него -- сложное дело, требующее большой квалификации (особенно по сравнению с клонированием восемнадцати типовых задач и составлением репетиторских брошюр по каждой), но это единственный шанс.

Который, боюсь, всё же будет упущен: похоже, что реформа школьного образования -- это как борьба с драконом в притче (дракона победить трудно, но можно -- правда, победитель сам превращается в дракона).

|

|

</> |

Опасно ли носить контактные линзы: вся правда от эксперта

Опасно ли носить контактные линзы: вся правда от эксперта  Спасибо! 1919

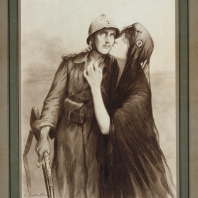

Спасибо! 1919  Черно-белое кино в центре Москвы

Черно-белое кино в центре Москвы  Все было придумано до нас

Все было придумано до нас  Собутыльник

Собутыльник  Вышний Волочек дореволюционный

Вышний Волочек дореволюционный  К истокам журнала... Израиль улыбнул. Самая длинная прогулка по Эйлату

К истокам журнала... Израиль улыбнул. Самая длинная прогулка по Эйлату  Пока обед. "My niggas will f**k zis kaos shit up"

Пока обед. "My niggas will f**k zis kaos shit up"