Миграции из степи и КШК

andvari5 — 01.06.2023

andvari5 — 01.06.2023

В Уфимском археологическом вестнике выходила статья С.А.

Григорьева по интересной мне тематике. Кое-что оттуда хотелось бы

сохранить. Статья довольно большая, поэтому размещу в двух

постах. Первая часть довольно емко характеризует ситуацию в

энеолите - ранней бронзе степи.

МИГРАЦИИ СТЕПНЫХ ПЛЕМЕН В ЕВРОПУ В КОНЦЕ IV – III ТЫС. ДО

Н.Э. И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУР ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ

Аннотация. Существует две основные гипотезы о локализации

индоевропейской прародины. Первая связывает распространение

индоевропейцев с миграциями курганных культур

Понто-Каспийских степей, в первую очередь, ямной. Поэтому она

получила название «курганная». Вторая предполагает

локализацию индоевропейской прародины на Ближнем Востоке. В

соответствии с курганной гипотезой, ямная миграция в начале РБВ

привела к формированию культур шнуровой керамики от Рейна до

Волги, что вызвало распространение и формирование современных

европейских диалектов. В действительности, оснований для

предположений о формировании шнуровых культур на ямной основе

нет. Они формировались отчасти на основе европейских

неолитических культур, отчасти на основе импульсов из степной зоны

в пред-ямное время, что подтверждается как характером материальной

культуры, так и палеогенетическими исследованиями. Эти миграции

начались в раннем энеолите, но были весьма немногочисленны и

ограничены Нижним Подунавьем. Они не оказали заметного влияния на

культурогенез даже на Северных Балканах. В среднем энеолите этот

процесс прекращается и возобновляется лишь в финальном

энеолите, в последней трети IV тыс. до н.э. Основным его актором

выступала группа Животиловка-Волчанское Северного

Причерноморья. Ее проникновение в Балкано-Карпатский регион

способствовало установлению прочных связей со степной зоной

Причерноморья и последующим глубоким контактам, сохранившимся в

ямное время. Ямные проникновения в юго-восточную Европу

(северо-восточные Балканы, Паннония, отчасти Волынь),

действительно, имели место, и по времени они совпадают с

формированием культур шнуровой керамики. Однако, в основе последних

были местные субстраты и потомки степных энеолитических

племен.

Энеолитические культуры Понто-Каспийских степей объединяют в

общность «Хвалынск – Средний Стог». Но среднестоговская культура

может быть разделена на несколько культур. Наиболее близка

хвалынской самая ранняя скелянская (4500–4100 гг. до н.э.), в

которой обнаружены изделия балканского происхождения. Следующая

стадия –

Средний Стог (4100–3600 гг. до н.э.), а после появляются

дереивские, квитянские и нижнемихайловские памятники (около

3700/3600–3000 гг. до н.э.) [Rassamakin, 1994]. Существует иное

членение этой культуры, с выделением из среднестоговской культуры

лишь более поздней дереивской, в которую включены и квитянские

памятники. Все они

датируется более ранним временем: среднестоговская формируется

около 5300–4800 гг. до н.э., а дереивская датируется 4250–3650 гг.

до н.э. [Котова, 2006. С. 91, 135, 136; Котова, 2013. С. 5, 6,

101–103;Kotova, 2016. P. 311, 314, 315]. Хвалынская культура

ранее датировалась 5000–4500/4300 гг. до н.э. [Королев, Ставицкий,

2021. С. 60], но использование AMS дат и учет резервуарного эффекта

позволяет датировать Хвалынск 4500–4300 гг. до н.э. и к тому же

периоду отнести начало Среднего Стога [Anthony et al., 2022. P.

32–34, 61].

Эти культуры формировались на основе культур мариупольской

культурно-исторической области. Средний Стог формируется

первоначально на востоке, в Донецком бассейне, а потом продвигается

на запад. Допускается, что его импульсы способствовали

формированию хвалынской культуры [Котова, 2006. С. 121, 122, 124,

125, 137]. Существует и противоположное мнение, что

среднестоговская культура формируется под хвалынским воздействием

[Anthony et al., 2022. P. 61]. Проблема в том, что мариупольские

культуры имеют контрастный погребальный обряд: вытянутые на спине

захоронения, а в это время распространяются погребения, скорченные

на спине, реже на боку, с ориентацией в восточный сектор. Подобные

погребения появляются и в суворовской группе на северо-востоке

Балкан.2 Кроме того, там и в степи распространяется серия

сопоставимых признаков: использование камня в обряде, ямы с нишами,

украшения из меди, сердолика, морских раковин, пластины из кости и

перламутра, подвески из зубов оленя, зооморфные скипетры, сходные

типы стрел, примеси раковины в керамике и новые орнаментальные

композиции. Поэтому существовал общий процесс, стимулировавший эти

изменения.

Его предложил И.В. Манзура [Манзура, 2000], который показал,

что идеи о крупных миграциях из степной зоны в ареал

земледельческих культур являются мифом, а признаки, на основании

которых эти миграции выделяют, имеют либо более ранние даты, либо

более широкую представленность в Юго-Восточной или Западной Европе.

Поэтому процесс был обратный. По мере увеличения населения

происходили миграции из трипольского ареала на северо-восток в

лесостепь и на восток в степь.

Однако оснований для подобных выводов нет. Часть параллелей

имеет идентичную датировку в степных и земледельческих культурах, и

обоснование их происхождения в земледельческом ареале производится

либо на основании более широкой представленности их на западе, либо

исходя из логических предположений, например, что зооморф-

ные скипетры земледельческого ареала реалистичны, степные

стилизованы, а сначала должны возникать реалистичные изображения.

Последнее не обязательно, а большая насыщенность находками западной

части ареала отражает специфику памятников и демографическую

плотность населения.

Показательна интерпретация формирования обряда со скорченными

на спине скелетами: «обряд суворовской группы в какой-то мере

отличается от погребального ритуала гумельницкой культуры и

неизвестных нам обычаев захоронения культуры Кукутень, но мы не

должны забывать, что имеем дело с качественно новым культурным

явлением,

молодым, агрессивным, резко противопоставляющим себя прежним

канонам». А распространение посуды с примесью раковины

объясняется интеграцией женщин в трипольскую среду [Манзура,

2000. С. 285, 289]. Не исключены и иные истоки обсуждаемого обряда.

В Нальчикском могильнике встречаются погребения, скорченные на

спине.

В настоящее время он датируется 4840–4820 гг. до н.э. [Anthony

et al., 2022. P. 54]. До 15 % погребены по этому обряду и на

неолит-энеолитическом поселении Кюль Тепе I в Нахичевани

[Poulmarc’h, Le Mort, 2016. P. 187]. Но в целом, это степной

обряд, на Балканах он типичен в степных группах, поэтому сложно

искать его истоки в Европе.

Н.С. Котова согласна с предложенной И.В. Манзурой

направленностью процесса формирования степных культур, но полагает,

что влияние трипольской культуры было минимальным даже на западе,

больше параллелей они обнаруживают в культуре Хаманджия в Нижнем

Подунавье. Некоторые ее орнаментальные композиции (меандры

и длинные зигзаги) появляются в поздних мариупольских

памятниках. Это ведет к формированию среднестоговской культуры, но

между Днепром и Приазовьем в течение 5300–4800 гг. до н.э.

сохраняется азово-днепровская культура.

Множество медных украшений хвалынских могильников являются или

балканскими импортами из культур Варна, Гумельница, Караново (из

Варненско-Причерноморской зоны), или изготовлены по балканским

образцам, что проявляется в типологии изделий, их химическом

составе и технологии изготовления. Причем, это характерно также для

Северного Причерноморья и предмайкопского горизонта Северного

Кавказа [Рындина, 2010. С. 234, 241, 242; Черных, 2010. С. 221,

222, 225]. Все это является весомыми аргументами в пользу

балканских импульсов при формировании энеолита степи. Но

среднестоговская культура формируется в восточной части своего

ареала и на запад распространяется лишь в конце первого этапа. Ее

посуде характерны остродонные формы, но на востоке распространены

плоскодонные [Котова, 2006. С. 90, 124, 137]. В этом случае

эпицентром формирования данных культур был Доно-Донецкий регион, а

плоскодонные формы могут указывать на южные импульсы. На мой

взгляд, некоторые новоданиловские и нижнемихайловские формы имеют

параллели в энеолите Закавказья, на поселениях Кюль-Тепе I, Техут и

других [Grigoriev, 2002. P. 342], но это требует более серьезной

проработки. В степях Восточной Европы обнаружено около 50

энеолитических курганов, которые сосредоточены в Нижнем Поволжье,

Волго-Донском междуречье, Предкавказье, Днепровском Левобережье и

соотносятся со среднестоговской и хвалынской культурами, а также с

накольчатой жемчужной керамикой Предкавказья. Они предше-

ствуют Майкопу, но более поздние относительно Нальчикского

могильника и синхронны поселениям Свободное, Мешоко и Триполью

ВI–BI-II, что определяет их появление в середине V тыс. до

н.э.

Выделить ранние памятники не представляется возможным, но

предполагается, что таковые есть в Поволжье и Предкавказье

[Кореневский, Моргунова, 2022. С. 18–22]. В Поволжье эти курганы

ямно-бережновских памятников относятся к хвалынской культуре, в

которой можно выделить поздний бережновский этап [Моргунова, 2021.

С. 275], но

хронология там не слишком определенная. Поскольку в

Нальчикском могильнике уже есть невысокая насыпь, а датируется он

4840–4820 гг. до н.э. [Котова, 2006. С. 132; Anthony et al., 2022.

P. 54], можно допускать наличие наиболее ранних курганов в

Предкавказье. Есть неолитические курганы в Закавказье: у с.

Голицино и курганы 119 и 125

под Степанакертом. Они, как и курганы степи, малоинвентарны,

содержат ножевидные пластины, охру [Мунчаев, 1987. С. 64]. Можно

сомневаться в их неолитическом возрасте, но датировка энеолитом

надежна, так как они перекрыты насыпями РБВ.

Таким образом, по мнению большинства исследователей, при

формировании культур степного энеолита, с одной стороны, очевидны

мариупольские корни, с другой стороны, уже в позднемариупольское

время фиксируются импульсы с Балкан. Вероятно, появление в

Северо-Западном Причерноморье курганов, скорченных на спине

погребений и примеси раковины в керамике маркирует импульсы из

степи. Тем самым, мы имеем дело с ситуацией разнонаправленных и

близких по времени импульсов. Возможность обсуждения в этой связи

миграций предоставляют данные антропологии и палеогенетики.

Энеолитическая степная популяция включала от 43 % до половины генов

кавказских охотников и собирателей (CHG), связанных с Закавказьем и

Западным Ираном (и приток этих генов начался в мариупольское

время), а остальные представлены восточными охотниками и

собирателями (EHG) из северных регионов [Mathieson et al., 2015. P.

500;

Wang et al., 2019. P. 1, 3, 7, 9; Allentoft et al., 2022. P.

8–10]. Это подтверждается антропологией хвалынских могильников. Их

краниологическая серия состоит из трех вариантов. Первый восходит к

населению древнеуральского типа, распространившемуся из лесной

зоны. Второй соответствует южноевропеоидному типу и присутствует в

погребениях с элитным инвентарем. Допускается, что он связан с

появлением хвалынских традиций.

Еще один европеоидный вариант находит аналогии среди черепов

неолита-энеолита Дона из Ракушечного Яра. Отмечено сходство с

материалами среднестоговской культуры Подонья [Хохлов, 2021. С.

267–269].

Генетические исследования показали близость хвалынцев с населением

Северного Кавказа (Константиновский-1 и Прогресс-2).

Среднестоговская популяция тоже им близка, и все они состоят из тех

же компонентов EHG и CHG. В предшествующей днепро-донецкой культуре

Украины 5200–4400 гг. до н.э. менее 10 % кавказских генов, а чаще

их нет [Anthony et al., 2022. P. 24–26, 54, 60, 61]. Поэтому

основные характеристики будущего степного генетического пула стали

формироваться в самом начале энеолита и можно допускать миграции из

Закавказья. В хвалынской популяции нет генов западных охотников

и собирателей (WHG), но представлен генетический пул, который

характерен для ямной культуры. Предполагается, что третий компонент

анатолийских земледельцев (AF) был привнесен в ямную популяцию или

из ранней майкопской или из трипольской популяции, а первые два

имеют параллели в популяциях Хвалынска и Прогресса-2 и привнесены с

востока [Anthony et al., 2022. P. 61]. Но среднестоговская культура

существовала в домайкопское время и нет оснований для более ранней

даты хвалынской.

В поздних группах Кукутени-Триполье (после 3500 г. до н.э.)

присутствуют генетические предки анатолийских земледельцев,

культуры линейно-ленточной керамики, степных групп, а также

западных охотников и собирателей [Immel et al., 2020]. Анализ

костей из пещеры Вертеба (3790–3535 гг. до н.э.) показал тот же

результат, причем уже в них присутствуют компоненты EHG и CHG,

связанные со степью, а доля предков WHG (западных охотников и

собирателей) составила 18 % [Gelabert et al., 2022]. Поскольку

последние отсутствуют в степном энеолите, это указывает на потоки

генов с востока на запад, а не наоборот, причем до второй четверти

IV тыс. до н.э. В неолите балканская популяция представлена генами

земледельцев Северо-западной Анатолии с небольшими примесями EHG и

WHG, и это сохраняется в энеолите, хотя некоторые образцы

демонстрируют рост примеси EHG. Лишь у одного погребенного в

некрополе Варна I (4711–4550 гг. до н.э.) и у одного в Смядово

(4550–4450 гг. до н.э.) в том же районе выявлена примесь степных

генов (EHG и CHG), но в целом это нехарактерно. Небольшой рост

степного компонента наблюдается в РБВ (3200–2500 гг. до н.э.),

более заметный около 1700 г. до н.э., но и для бронзового века

Балкан степная примесь оценивается как низкая [Mathieson et al.,

2018]. Это означает, что проникновение степных групп на

северо-восток Балкан происходило крайне ограниченно в самом начале

степного энеолита, несколько увеличиваются эти потоки в конце IV

тыс. до н.э., а данные об обратных потоках отсутствуют.

Таким образом, исходя из данных генетики, сложно говорить о

миграциях с запада, сформировавших степной энеолит. Заметная доля

генетического вклада из Закавказья и Ирана указывает на миграции с

юга. Комплекс, ответственный за это, формировался в Предкавказье,

имел, вероятно, южное происхождение и быстро распространился на

северо-восток в Поволжье и на запад до Подунавья. Это вызвало

формирование сети обменов и культурные влияния в восточном

направлении. В среднем энеолите на основе Среднего Стога и

влияний лесостепных неолитических культур и Триполья формируется

дереивская культура (4250–3650 гг. до н.э.). Предполагается, что

причиной этой трансформации стала аридизация климата, которая

привела к разрушению балканских энеолитических культур. Позднее,

преимущественно на дереивской основе, формируется культура

нижнемихайловского типа, узколокальное явление, сосуществующее с

дереивской культурой. В ней, как и в дереивской, присутствует

плоскодонная полированная посуда с валиками, которую ранее

оценивали как кавказскую, но которая имеет параллели в

нижнедунайских комплексах Болград-Алдени ІІ. Предполагается, что

это балканское влияние привело к оформлению нижнемихайловских

памятников [Котова, 2013. С. 50, 80, 91, 103–105, 112, 143,

146].

Первые контакты Нижнего Дуная со степью(Скеля, Новоданиловка,

Средний Стог) датируются с середины V тыс. до н.э. Вероятно, это

происходит в начале формирования степного энеолита. В результате,

там появляются памятники типа Суворово-Новоданиловка,

представленные охристыми погребениями на спине, скорченными или

вытянутыми, изредка с каменными оградами. Поселений их нет,

количество погребений невелико, ареал ограничен, и они существуют

параллельно с земледельческими культурами Кукутени-Триполье,

Болград-Алдени (восточный вариант Гумельницы), Варна,

Коджадермен-Гумельница-Караново VI, и ведут с ними обмен

[Włodarczak, 2010. P. 299, 300; Heyd, 2016. P. 56, 58, 59, 67].

Но речь идет не о массовой миграции, а об ограниченных

переселениях и контактах, которые обеспечили проникновение на

восток балканских черт и импортов. Эти контакты сохраняются в

среднем энеолите: на поселениях типа Болград-Алдени ІІ (время

Триполья В І и В І–ІІ) найдена дереивская и нижнемихайловская

керамика, но массовых материалов степных культур в Северо-Западном

Причерноморье нет. Тем не менее, это привело к формированию

культуры Чернавода I в низовьях Дуная и нижнемихайловских

памятников на Днепре [Котова, 2013. С. 91, 145, 146].

Майкопско-новосвободненская общность и поздний энеолит

степи

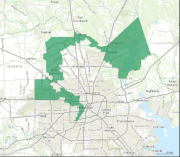

Майкопские памятники Кавказа (рис. 1) сформировались в

результате миграции с юга и варианты майкопской культуры связаны с

разными источниками: Усть-Джегутинский имеет параллели в

анатолийском энеолите и лейлатепинской культуре Южного Кавказа, а

псекупский – в Новосвободной и может отражать урукское влияние на

Северный

Кавказ. Собственно новосвободненский комплекс начал

формироваться в период позднего энеолита степи и включал в себя как

местные энеолитические, так и майкопские, ближневосточные и

центральноевропейские компоненты [Резепкин, 2012; Резепкин, 2020.

С. 328]. Генетические исследования указали на возможные связи

Новосвободной

с культурой воронковидных кубков [Недолужко и др., 2014]. В

любом случае, речь идет о миграциях, которые сказались и на

культурогенезе в степи.

Даты майкопско-новосвободненской общности охватывают все IV

тыс. до н.э. и она предшествует как классическим ямным комплексам,

так и началу репинских. Общепризнанной является роль Майкопа в

формировании ямной культуры. Однако, вглубь степи за пределы

Предкавказья Майкоп не проникает. Тем не менее, об

ограниченных

миграциях в степь можно говорить, причем, как на стадии

формирования репинской, так и классической ямной культуры. Это

проявляется в находках в Оренбургской области, Северном Прикаспии,

бассейне р. Самара, Прикубанье и Поднепровье крупнотарных сосудов,

хумов. Они изготовлены по технологиям, зафиксированным в майкопском

и куро-араксском гончарстве, но отличаются от собственно майкопских

[Салугина, Моргунова, Турецкий, 2016]. Есть параллели и в

металле, но их можно объяснять обменом и заимствованиями. Появление

крупных погребальных ям тоже можно объяснить майкопским влиянием,

но более вероятно и в этом видеть не миграции, а

распространение

социальных структур, поскольку ямники сохраняют прежние

традиционные позы погребенных. В итоге мы можем допускать

ограниченные миграции в степь, но в основе ямных традиций были

местные.

В Волго-Уралье в это время формируется репинская культура

(3800–3360 гг. до н.э.), которая характеризуется ямными чертами:

одиночные ямы под курганами, с органическими подстилками, охрой,

малым количеством инвентаря и скорченными на спине костяками с

восточной и северо-восточной ориентировкой. Обрядовые черты и

гончарная технология культуры находят параллели в хвалынской и

предполагается ее формирование на этой основе. В степи именно

репинские памятники, вместе со среднестоговскими, были в

осно-

ве классических ямных. Поэтому И.Б. Васильев предложил

рассматривать репинские материалы в качестве раннего этапа ямной

культуры, что было принято и иными исследователями Волго-Уралья

[Васильев, 1979; Моргунова, 2014; Моргунова, 2021. С. 276–279,

288]. Существует также мнение, что репинская культура

сформировалась в бассейнах Среднего Дона и Северского Донца около

3700–3650 гг. до н.э. на основе дереивской и поздней донецкой

культур, а также продвинувшегося с севера населения культуры

ямочно-гребенчатой керамики. Из этого региона идет влияние культуры

в Поднепровье [Котова, 2013. С. 91, 151]. Существовала также точка

зрения, что в Заволжье она проникает из Подонья [Трифонов, 1996].

Но это не может рассматриваться в качестве совершенно иного

подхода, так как исследователи Приуралья тоже отмечали, что бассейн

Среднего Дона входил в ареал формирования репинской культуры

[Моргунова, 2014. С. 590]. Для узких временных интервалов

определить приоритет радиоуглеродным методом сложно.

На Балканах и в Центральной Европе следы проникновения с

востока этого времени отсутствуют, но затем ситуация

меняется.

Миграции в финальном энеолите

В финальном энеолите (последняя треть IV тыс. до н.э.) в

Северном Причерноморье сосуществует серия групп: квитянская и

поздне-среднестоговская (которые можно рассматривать как дереивскую

культуру), усатовская и нижнемихайловская. В последнее время между

Карпатами и Северным Кавказом выделена группа

Животиловка-Волчанское (рис. 1). Памятники представлены

небольшими земляными курганами с одним погребением, иногда со рвом.

Ямы прямоугольные или овальные, но встречаются катакомбы.3

По-

гребенные лежат скорченно на боку с небольшим количеством

охры, предполагается наличие половой дифференциации: погребенные на

левом боку чаще ориентированы на северо-восток и восток, а на

правом – на юг и юго-восток.4 Керамический комплекс весьма

разнообразен и в нем выделено несколько групп. Посуда первой группы

представлена горшками и амфорами с аналогами в Триполье C2 и группе

Гординешти-Касперовцы. Вторая группа посуды имеет корни в Майкопе и

Новосвободной, третья в Усатово, Константиновке и Среднем Стоге,

четвертая группа аморфна, а пятая представлена кубками с

параллелями в Новосвободной, КВК и Баальберге. Предполагается,

что культурная группа Животиловка-Волчанское формируется на местной

основе, при участии культуры Майкоп-Новосвободная, проникающей в

степной ареал [Rassamakin, 1994. P. 45, 62; Manzura, 2016. P.

150–163, 167; Иванова, 2021. С. 151–156].

Наблюдается и импульс из степи в Балкано-Карпатье. На Нижнем

Дунае появляются скорченные на боку погребения в курганах, с

небольшим количеством охры и местной посудой Триполье C2,

Хородишти-Фолтешти и Баден-Коцофени. Они рассматривались как

представители нижнемихайловской и квитянской традиций, а также

местных популяций, заимствовавших эти традиции [Frînculeasa et al.,

2015. P. 45, 48, 80, 82, 83]. Но в Северном Причерноморье часть

этих комплексов отнесена к животиловско-волчанской группе.

В рамках этой волны курганная традиция проникает до запада

Паннонской равнины в Воеводину. Эти курганы содержат кремации и

посуду, связанные с традициями Баден-Коцофени. Курганы,

соотнесенные с этой группой, появляются и в Бадене. В Венгрии

до-ямная фаза датируется второй половиной IV тыс. до н.э. Дата этих

комплексов в

Воеводине – около 3300–3100 гг. до н.э. В Болгарии дату

пред-ямного горизонта определить сложно, но заканчивается он около

3100/3000 г. до н.э. Около 3400–3200 гг. до н.э. эти группы

появляются на юго-восточной границе Польши [Włodarczak, 2021a. P.

215, 217, 219, 221, 222, 230, 242, 245; Włodarczak, 2021b. P. 437,

438]. Наблюдается их взаимодействие с Баденом и КША [Heyd, 2016. P.

54]. Появившаяся система обратных связей, взаимодействий и

социальных процессов долго проявляла себя в степи и привела к

оформлению

ямной культуры Причерноморья и новому этапу взаимодействий

степи и Балкано-Карпатья.

Ямная КИО

Распространено мнение о формировании ямной культуры на основе

хвалынской культуры Поволжья V тыс. до н.э. и памятников типа Репин

Хутор, распространенных от Дона до Южного Приуралья (3800–3300 гг.

до н.э.) [Моргунова, 2014]. Но приводимые даты имеют широкие

доверительные интервалы, они явно устаревшие. На востоке в ямной

культуре, действительно, сохраняются репинские черты. От Дона до

Днепра располагаются памятники типа Средний Стог, которые тоже

рассматриваются в качестве основы ямников. Но между ними лежат

животиловско-волчанские памятники. Поэтому высказано мнение, что

культура формируется на основе разных субстратов. На западе и

востоке в ней выявлены разные антропологические и керамические

типы, внутри ямной общности объединяющим признаком является

погребальный обряд, поэтому интегрирующим момен-

том стало распространение идеологии [Иванова, Никитин,

Киосак, 2018. С. 101, 102, 113–118, 124; Иванова, 2021. С. 286]. На

востоке в классическом виде ямные памятники появляются около 3300

г. до н.э., они демонстрируют преемственность с репинскими и

предполагается, что они на 300 лет древнее, чем на западе, поэтому

формировались

здесь [Моргунова, 2021. С. 289]. Но, если говорить о

памятниках классической стадии, то хронологическая разница меньше и

показать приоритет какого-то региона сложно, это необходимо

проверять сериями AMS дат.

В Европу мигрировали ямники западного ареала, буджакская

культура (3100–2200 гг. до н.э.). Ранний диапазон дат отчасти

совпадает с датами квитянской и животиловско-волчанской групп,

возможно их частичное сосуществование. Памятники представлены

курганами со рвами, расположенными по кругу погребениями,

скорченными

на спине, реже на боку. Центральные погребения ориентированы

на запад, а периферийные по дуге окружности. В ямах встречены

циновки и охра, каменные топоры и посуда в виде кубков и амфор с

параллелями в КША, КШК, культурах Чернавода II, Езерово II, Эзеро

на Балканах, а также Коцофени и Костолац в Карпатском бассейне и

Северной Сербии. Встречаются единичные сосуды Бадена и КВК, и

небольшое число ямной посуды Буго-Днепровского междуречья [Иванова,

Никитин, Киосак, 2018. С. 118; Иванова, 2021. С. 43–52,

163–170, 279]. Контакт позднеэнеолитических групп с

балкано-карпатскими популяциями вызвал трансформацию в

Северо-Западном Причерноморье и там появились группы с новыми

стереотипами. В эту систему стали включаться иные степные группы.

Но присутствие в буджакской культуре скорченных на спине

захоронений указывает на восток.

С.В. Иванова предполагает, что их источником была группа

постстоговских погребений [Иванова, 2021. С. 156–158]. Но подобные

погребения свойственны поздним энеолитическим группам на большом

пространстве от Днепра до Волги. Поэтому доминирование этого обряда

в ямной культуре от Карпат до Урала указывает на вовлеченность

восточных популяций. Объяснений требует и появление у ямников

Поднепровья (Озера) анатолийских генов. Их доля там выше, чем в

иных ямных культурах и в Майкопе. Это не связано с энеолитическими

популяциями Балкан, так как примесь западных охотников и

собирателей (WHG) отсутствует, зато есть смесь восточных и

кавказских охотников (EHG и CHG). С другой стороны, ямники

Северного Кавказа, сформировавшись на местной основе, имели около

16 % предков в популяции КША. Видимо, формирование ямной популяции

было динамичным, поскольку в ней, помимо местных энеолитических,

участвовали центральноевропейские группы и был приток генов из

Анатолии [Wang et al., 2019. Fig. 4. P. 7].

В итоге, везде в основе процесса были местные энеолитические

популяции. Будущие ямные обрядовые стереотипы были распространены в

широком ареале от Днепра до Волги. Огромную роль сыграли

майкопско-новосвободненские влияния. При формировании буджакской

группы были влияния из восточных ареалов между Днепром и Доном, но

и из Балкано-Карпатья. Ямная попу ляция Волго-Уралья формировалась,

вероятно, в Подонье, но затем продвинулась на восток и

ассимилировала потомков хвалынцев в Поволжье

[Хохлов, Китов, 2021. С. 639]. Таким образом, принципиально мы

видим ту же ситуацию, что и в энеолите: миграции с юга стимулируют

развитие в Предкавказье и Доно-Донецком регионе, которые выступают

медиатором импульсов в степную зону к востоку и западу. При этом,

как и в предыдущую эпоху, наблюдаются обратные импульсы из

Карпато-Дунайского бассейна, куда проникают эти племена.

Ямные памятники в Балкано-Карпатье

В конце IV – начале III тыс. до н.э. начинается ямное

проникновение в Балкано-Карпатье, и сформировавшиеся системы

взаимодействия просуществовали до 25–24 вв. до н.э. От Нижнего

Дуная до Паннонии распространяются курганы со скорченными на спине

погребениями, охрой и циновками, и эта волна была более

многочисленной: только число исследованных курганов превышает 500.

Керамика представлена местными формами, хотя иногда встречается и

посуда, напоминающая КШК [Włodarczak, 2010. P. 301–303; Frînculeasa

et al., 2015. P. 45, 49, 76, 77, 82, 83; Heyd, 2016. P. 61, 62;

Heyd, 2021. P. 385, 386; Иванова, Никитин, Киосак, 2018. С. 118;

Иванова, 2021. С. 186, 188, 228].

Памятники сконцентрированы в степных ареалах между Карпатами и

долинами Днестра, Дуная и Тисы. Во Фракии, в ареале культуры Эзеро,

курганы часто содержат посуду культуры Коцофени Венгрии, что

указывает на связи с иными ямными группами [Иванова, Никитин,

Киосак, 2018. С. 121]. В Воеводине ямные курганы появляются в конце

IV – начале III тыс. до н.э. и существуют до середины III тыс. до

н.э. Часто погребения сделаны в курганах пред-ямного горизонта,

содержат кремации и посуду Вучедол. В некоторых случаях в положении

костяка угадывается сочетание ямных и энеолитических черт. Но ямные

погребения соотносятся как с ранними ямными, так и с погребениями

более поздней стадии культуры в Причерноморье [Włodarczak, 2021a.

P. 215, 217, 220–225, 232, 235, 237, 239, 245], следовательно,

происходила ассимиляция носителей ранней курганной тра-

диции и сохранялось взаимодействие с исходным ареалом на

востоке.

Эти материалы не дают оснований для обсуждения волны

кочевников-завоевателей, которые положили конец «Старой Европе»,

как это описывали М. Гимбутас и Д. Энтони [Gimbutas, 1956; Anthony,

2007], и сформировали европейское население [Haak et al., 2015;

Allentoft et al., 2015]. Была продолжительная инфильтрация

небольших групп, сосуществовавших с местным населением. Эта

волна охватила лишь Северные Балканы и Карпатский бассейн

[Frînculeasa et al., 2015. P. 84, 85; Heyd, 2016. P. 63, 64, 65,

68, 69; Иванова, 2021. С. 185, 284]. В Карпатском бассейне

предполагается сосуществование ямников и местных племен в разных

нишах. Погребенные ямники представлены преимущественно мужчинами

[Dani, 2011. P. 26, 36; Gerling et al., 2012. P. 1099, 1107, 1109].

Последнее характерно и для буджакской культуры, но в ее погребениях

соотношение мужчин и женщин составляет 2:1, в то время как в

северо-западной Болгарии – 14:3, а между Тисой и Карпатами – 12:3.

Поэтому предполагается переселение специализированных групп

[Иванова, 2021. С. 255]. Для Воеводины допускается, что ямники

ликвидировали или маргинализировали местные сообщества

[Włodarczak, 2021a. P. 245].

Появление ямников совпадает с изменениями в Европе, где

поздние стадии культур Коцофени, Баден, Эзеро A, КША и КВК

трансформируются в Вучедол, Самогивар–Винковцы, Глина, Шнекенберг,

Ливезиле, Мако-Косихи-Чака, Эзеро B и КШК [Dani, 2011. P. 25;

Gerling et al., 2012. P. 1098; Frînculeasa et al., 2015. P. 84;

Heyd, 2016. P. 53, 54].

Основным актором европейских связей выступает буджакская культура

[Иванова, Никитин, Киосак, 2018. С. 102]. В начале III тыс. до н.э.

к востоку от Прута ямные погребения часто содержат посуду Триполья

C2, Хородишти-Фолтешти, Баден-Коцофени и Мако, единичные кремации,

характерные для Коцофени [Frînculeasa et al., 2015. P. 80;

Heyd,

2016. P. 67]. После проникновения ямного комплекса в

Карпато-Балканский регион и формирования КШК, в буджакской культуре

появляются амфоры типа А, некоторые с чертами КША, и есть черты

северобалканских культур Чернавода II, Фолтешти II,

Мако-Косихи-Чака, Шнекенберг-Глина III, Вучедол, Винковицы. Идет

обратный импульс и

устанавливаются связи с западными регионами. Последние

проявляются в том, что в буджакской культуре появляются более

поздние формы амфор и кубков КШК. Эти последние процессы охватывают

период с 2800/2700 гг. до н.э. до середины III тыс. до н.э.

[Iванова, Косько, Влодарчак, 2014; Иванова, 2021. С. 177, 178].

Тем самым, формируется система «маятниковых миграций», когда

приход групп в Балкано-Карпатский регион обеспечивает не только

проникновение туда элементов степной культуры и генов, но и

дальнейшие связи, потоки населения, и обратный дрейф культуры и

генов, вплоть до Северного Кавказа [Иванова, Никитин, Киосак, 2018.

С. 125–135]. Этот растянутый процесс противоречит выводам генетиков

о массовой ямной миграции в Европу. Поскольку ямные памятники там

датируются с 3100 до 2500 г. до н.э., число мигрантов было

невелико, сохранялось взаимодействие с исходными ареалами, что вело

к нарастанию степного компонента, но не к изменению культуры, так

как каждый раз потоки невелики [Kaiser, 2016. P. 32,

35–37, 39, 40; Иванова, Никитин, Киосак, 2018. С. 107–112;

Иванова, 2021. С. 184]. Нельзя забывать, что этому предшествовала

энеолитическая волна, способствовавшая проникновению

ирано-кавказского компонента в Европу и роль ямников в европейском

культурогенезе преувеличена [Kaiser, 2016. P. 33; Иванова. Никитин,

Киосак, 2018.

С. 101–105, 118–120]. Это очевидно при обращении к проблеме

формирования культур шнуровой керамики.

МИГРАЦИИ СТЕПНЫХ ПЛЕМЕН В ЕВРОПУ В КОНЦЕ IV – III ТЫС. ДО

Н.Э. И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУР ШНУРОВОЙ КЕРАМИКИ

Станислав Аркадиевич Григорьев Институт истории и

археологии УрО РАН, Челябинск, Россия

http://rihll.com/files/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A3%D0%90%D0%92%2022-2/2.%D0%A3%D0%90%D0%92-22.2%2C%20%D0%A1.%D0%90.%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf

Продолжение в воскресенье.

andvari5 — 01.06.2023

andvari5 — 01.06.2023

Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной

Почему стоит доверить решение сложных правовых вопросов юристам Alina & Partners под руководством Айжан Алиной  Внезапно! :)

Внезапно! :)  Лефортовский парк

Лефортовский парк  Случайный "Борик"

Случайный "Борик"  Всё, что вы хотели знать про новый ГОСТ, но стеснялись спросить

Всё, что вы хотели знать про новый ГОСТ, но стеснялись спросить  Доказательство того, что Том Круз — вампир

Доказательство того, что Том Круз — вампир  Кризис Евросоюза

Кризис Евросоюза