ИСТОРИЯ ТАГИРА

Сообщество "АЛЛЕЯ ПРАВА" — 27.11.2011

Сообщество "АЛЛЕЯ ПРАВА" — 27.11.2011

В Правозащитный центр «Андурский и партнеры» обратился молодой человек по имени Тагир, у которого возникли недоразумения с банком «Русский Стандарт» (далее «банк»).

В период с 2002 по 2004 год Тагир, покупая бытовую технику, пользовался кредитом банка. Все свои обязательства перед банком он исполнял точно и в срок.

В 2006 году банк, как бы в знак признательности за своевременное погашение кредитов, прислал Тагиру по почте своеобразный бонус в виде пластиковой карты с некоторой суммой на счете. В конверте вместе с картой обнаружился рекламный проспект, в котором перечислялись возможные тарифные планы. И ничего сверх того. Заключить договор, предусматривающий условия использования карты банк Тагиру не предложил. В отличие от других банков, которые, выдавая клиенту кредитную карту, заключают с ним соответствующий договор.

Тагир вспомнил про эту карту, когда ему срочно потребовались наличные. Позвонив в банк по указанному на карте номеру, он уточнил сумму, которую мог бы снять. Она на тот момент составила 40 тысяч рублей. По этому же телефону Тагир получил пинкод. И уже через сутки снял с карты все 40 тысяч. Произошло это 24 марта 2007 г.

Платежи наивный Тагир вносил, действуя согласно инструкций, которые ему по телефону продиктовала оператор. А наивным его можно считать потому, что юридически значимыми могут быть только такие договоренности, которые могут быть подтверждены документально. Очевидно, что банк должен бы сообщаться с клиентом таким способом, который обеспечивал бы фиксацию факт получения сообщений банка его клиентом. Понятно, что разговор по телефону к числу таких способов отнесен быть не может.

Поскольку банк, предоставив Тагиру кредитку, никакого договора с ним не заключил и, следовательно, условия, на которых банк предоставил Тагиру кредит, сторонами определены не были, средства, снятые Тагиром по банковской карте можно считать гуманитарной помощью. А гуманитарная помощь возврату не подлежит.

Но, несмотря на это, Тагир продолжал платить проценты, которые ему сообщила оператор. И когда ему снова понадобились деньги, Тагир набрал знакомый номер и поинтересовался у оператора банка возможностью увеличить сумму на счете. Девушка оператор тут же уведомила его, что банк уже пополнил его счет еще на 42 тысячи рублей. Об изменений условий пользования кредиткой банк Тагира не уведомил. Никак. 4 июля 2007 г. эти 42 тысячи Тагир снял.

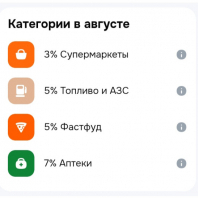

Время от времени Тагир пользовался картой, совершая покупки в супермаркетах и расплачиваясь на автозаправках. То, что за средства, которые он расходовал по безналичному расчету, проценты взиматься, ему по телефону объяснила девушка оператор. Это было также прописано и в рекламном проспекте, который, напомним, был вложен в конверт.

Тагир платил банку пять лет. Внеся в мае 2011 года последний по его расчетам платеж, Тагир обратился в банк, запросив выписку из своего лицевого счета. Вот тут-то он и узнал, что за ним числится долг, превышающий 100 тысяч рублей! Оказалось, что банк решил увеличить ежемесячный платеж на тысячу рублей, никак об этом Тагира не уведомив.

За все время Тагир снял с карты 154 тысячи рублей, внеся за этот период 255 тысяч рублей. Путем элементарных подсчетов он выяснил, что банк брал с него не 23 % годовых, как об этом сообщила девушка оператор, а более 50 %.

Попросив банк предоставить кредитный договор или, в крайнем случае, его копию, Тагир узнал, что договором является кредитная карта, которую банк по своей инициативе прислал Тагиру. Известно, что договора могут заключаться как в простой письменной, так и в устной форме. В любом случае, банк должен иметь доказательства того, что он надлежащим образом уведомил заемщика об условиях возврата предоставленного ему кредита.

Однако специфика банка такова, что все условия возврата средств, которые он предоставляет своему клиенту, должны регламентироваться соответствующим договором. Это касается порядка открытия и закрытия счета, величины годового процента за пользование заемными средствами, графика платежей по займу и так далее. Изменения условий заключенного договора производится путем заключения нового или дополнительного договора.

Но поскольку никакого договора банк с Тагиром не заключал, а денежные средства банк ему предоставлял, не сформулировав условий их возврата, у Тагира, строго говоря, не возникли оснований считать предоставленные ему средства кредитом. Если же банк будет настаивать на том, что это бы все-таки кредит, то у Тагира есть все основания считать этот кредит мошенническим, что банк впарил ему свою кредитку с целью вымогательства у него денег.

В июне 2011 года Тагир отказался продолжать платежи, после чего банк стал домогаться до него, используя самые разнообразные средства: звонки на сотовый, смс с требованием погасить так называемый долг. Сотрудники банка звонят ему с разных телефонов, не называя свои фамилии и, в грубой форме требуют погасить долг. Интересно, что при этом они называют номер кредитного договора, не существующего в природе.

Понимая, что банк затеял с ним дурно пахнущую игру, Тагир обратился в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РТ (Роспотребнадзор). В своем заявлении он изложил перипетии своих взаимоотношений с банком. 7.09.2011 г. он получил ответ, из которого следовало, что Роспотребнадзор, сославшись на ст. 26 Закона «О Банках и банковской деятельности», фактически расписался в своей беспомощности.

Что же теперь следует предпринять Тагиру? На наш взгляд, лучший путь – это обжалование в суд действия (бездействие) Роспотребнадзора, проигнорировавшего тот факт, что банк нарушил права Тагира, являющегося потребителем его услуг, почему-то именуемых продуктами. Можно также обратиться в прокуратуру с просьбой проверить приведенные здесь факты и в случае выявления нарушений федерального законодательства и, действуя в интересах неопределенного круга клиентов банка, принять меры прокурорского реагирования.

Эвакуатор по межгороду и Татарстану: как правильно вызвать службу

Эвакуатор по межгороду и Татарстану: как правильно вызвать службу  н****лово от Озон банка

н****лово от Озон банка  Эпоха - газетной строкой. Бравые подвиги Московского продотряда

Эпоха - газетной строкой. Бравые подвиги Московского продотряда  "Это" никому не нужно?

"Это" никому не нужно?  В Госдуме предложили ввести единую спортивную форму в школах

В Госдуме предложили ввести единую спортивную форму в школах  Веселые картинки

Веселые картинки  Почти 2 года бывший агент Абвера работал в КГБ

Почти 2 года бывший агент Абвера работал в КГБ  Марш-бросок на 28 км

Марш-бросок на 28 км  День рождения. Херлуф Бидструп

День рождения. Херлуф Бидструп