Ё-демократия и всемирная история маргиналов

dobrokhotov — 27.06.2011

На конференции партии «Правое дело» ее новый лидер Михаил

Прохоров завил, что не считает партию «оппозиционной», потому что у

граждан это слово ассоциируется с «маргинальными группами». По

словам Прохорова, "Правое дело" должно стать «еще одной партией

власти». А самое главное - такая позиция среди многих либералов и

правда сейчас считается популярной. Что ж, придется напомнить

Михаилу Прохорову о том, что не только русская интеллигенция, но и

практически все наиболее значимые в мировой истории интеллектуалы –

это маргиналы, гонимые властями. Итак начинаем.

dobrokhotov — 27.06.2011

На конференции партии «Правое дело» ее новый лидер Михаил

Прохоров завил, что не считает партию «оппозиционной», потому что у

граждан это слово ассоциируется с «маргинальными группами». По

словам Прохорова, "Правое дело" должно стать «еще одной партией

власти». А самое главное - такая позиция среди многих либералов и

правда сейчас считается популярной. Что ж, придется напомнить

Михаилу Прохорову о том, что не только русская интеллигенция, но и

практически все наиболее значимые в мировой истории интеллектуалы –

это маргиналы, гонимые властями. Итак начинаем. Мировая история маргиналов ведет свой отсчет с

античных времен. Практически каждый мыслитель того времени может

быть отличным примером для российской либеральной оппозиции и лично

для Михаила Прохорова. Взять хотя бы, например, Зенона, знаменитого

своим парадоксом про Ахиллеса и Черепаху. В свободное от занятий

логикой и философией время он принимал непосредственное участие в

борьбе против тирана Неарха и правитель вовремя раскрыл заговор и

Зенона арестовали. Как сообщает Диоген Лаэртский, на допросе, при

требовании выдать сообщников, вел себя стойко и даже, по некоторым

сведениям, откусил тирану ухо, а по другим — откусил собственный

язык и выплюнул его в лицо тирану. Ну разве плохой пример для

Михаила Прохорова? Правда дальше версии событий расходятся: по

одной из них присутствовавшие граждане были настолько потрясены

произошедшим, что побили тирана камнями. По другим сведениям,

напротив — Зенон был казнён: его бросили в ступу и истолкли в

ней.

Мировая история маргиналов ведет свой отсчет с

античных времен. Практически каждый мыслитель того времени может

быть отличным примером для российской либеральной оппозиции и лично

для Михаила Прохорова. Взять хотя бы, например, Зенона, знаменитого

своим парадоксом про Ахиллеса и Черепаху. В свободное от занятий

логикой и философией время он принимал непосредственное участие в

борьбе против тирана Неарха и правитель вовремя раскрыл заговор и

Зенона арестовали. Как сообщает Диоген Лаэртский, на допросе, при

требовании выдать сообщников, вел себя стойко и даже, по некоторым

сведениям, откусил тирану ухо, а по другим — откусил собственный

язык и выплюнул его в лицо тирану. Ну разве плохой пример для

Михаила Прохорова? Правда дальше версии событий расходятся: по

одной из них присутствовавшие граждане были настолько потрясены

произошедшим, что побили тирана камнями. По другим сведениям,

напротив — Зенон был казнён: его бросили в ступу и истолкли в

ней.Такие примеры прямого столкновения с властями, впрочем, достаточно редки, зато нередко философам приходилось бежать, опасаясь преследования властей. Так, например бежал знаменитый Пифагор, а затем и многие его последователи (среди которых, например, Эмпедокл). Бежать пришлось и известному философу и астроному Анаксагору – его приговорили к смертной казни за «оскорбление богов». «Не я потерял Афины, а афиняне потеряли меня» — гордо говорил он. Эту фразу могут взять на вооружение и многие российские политэмигранты. Впрочем, следует помнить, что и в древние времена были те, кого изгоняли по вполне прозаичным причинам. Знаменитого Диогена, например, изгнали за печатание фальшивых монет.

Самым известным политзаключенным древности был, конечно, Сократ, которого обвинили в том что «он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества, и повинен в том, что развращает юношество». Сократу предлагали бежать, как бежал до этого его учитель, упомянутый выше Анаксагор, но тот отказался и принял смерть, выпив чашу с ядом. Конечно, для Гусинского и Ходорковского сравнение с Анаксагором и Сократом было бы слишком почетным, но все же невольные ассоциации тут появляются. Особенно, если учесть, что что смерть Сократа привела к увеличению числа политических беженцев, которые на всякий случай перебирались в более отдаленные края. Так например, Аристотель покинул Афины, чтобы, как он говорил (явно намекая на смерть Сократа) избавить афинян от нового преступления против философии.

(далее под катом)

Надо признать, что многие маргиналы становились таковыми совершенно добровольно и безо всякого давления власти. Таков был, например Демокрит, который постоянно уходил из города и скрывался на кладбищах. Иногда он без видимой причины разражался смехом (отсюда его прозвище «смеющийся философ»). Сограждане сочли Демокрита умалишенным, и даже пригласили для его освидетельствования знаменитого врача Гиппократа. Тот действительно встретился с философом, но постановил, что Демокрит абсолютно здоров как физически, так и психически, и помимо этого утвердил, что Демокрит один из умнейших людей, с которыми ему приходилось общаться. Тут тоже, конечно, просматриваются некоторые аллюзии на российские реалии, но лучше из соображений такта конкретные примеры тут не приводить.

Ту же

примерно картину мы видим и в последующие эпохи. Как известно,

Данте Алигьери году был изгнан из Флоренции вскоре после начала

своей политической деятельности. А Томас Мор, знаменитый своей

утопией, выступив за уменьшение сборов в пользу короля Генриха VII

был вынужден уйти из политики и заплатить огромный выкуп, после

того как власти заключили в тюрьму его отца, фактически взяв его в

заложники.

Ту же

примерно картину мы видим и в последующие эпохи. Как известно,

Данте Алигьери году был изгнан из Флоренции вскоре после начала

своей политической деятельности. А Томас Мор, знаменитый своей

утопией, выступив за уменьшение сборов в пользу короля Генриха VII

был вынужден уйти из политики и заплатить огромный выкуп, после

того как власти заключили в тюрьму его отца, фактически взяв его в

заложники.Более широко известно то, что произошло с другими мыслителями этой эпохи – Джордано Бруно и, столетием позже, Галилео Галилеем. Их картина мира – как астрономическая, так и мировоззренческая – настолько плохо вписывалась в представление властей, что Бруно в 1600 году в Риме был сожжен на Площади цветов (и книги его были запрещены), а Галилей был вынужден отречься от своих взглядов и осужден на пожизненное заключение.

Не сложились отношения с властями и у виднейшего теоретика права Гуго Гроция. В 1618 году он был арестован после участия в неудачной попытки мятежа и приговорен к пожизненному заключению в крепости Лувестейн. Правда через полтора года, ему удалось бежать с помощью жены Марии и служанки – из крепости его вынесли в сундуке, а затем в одежде каменщика он пересек французскую границу.

В Новое время, как и в античности, можно найти примеры, когда конфликт мыслителей с властями происходил по причине весьма прозаической. Например, Фрэнсис Бэкон в 1621 году был привлечен к суду по обвинению во взяточничестве и заключен в тюрьму (правда всего на два дня). На госслужбу он так и не вернулся.

Нередко власти пытались работать с интеллигенцией хорошо известным сегодня в России методом кнута и пряника. Так например, после того как Спинозу объявили еретиком, его пригрозили отлучить от церкви, если он не отречется от своих воззрений, зато за отречение судьи предложили ежегодную пенсию в тысячу флоринов. Спиноза не отрекся и был вынужден покинуть Амстердам. Декарт же, наоборот, был вынужден переехать в Голландию, из-за преследования иезуитами во Франции за свое свободомыслие. Правда и оттуда ученый был вскоре вынужден бежать в Швецию, когда его начали и там травить за вольнодумство.

Часто мыслители оказывались оппозиционерами и диссидентами, после смены политического курса (и снова привет российским либералам). В этом смысле показателен пример Томаса Гоббса и Джона Локка. Гоббс был консервативно настроенным монархистом и потому был вынужден бежать из Англии после революции. Локк же, напротив, был либералом, и после революции успешно работал на высших должностях в разных правительственных учреждениях, но был вынужден уехать после реставрации. Вернулся он лишь после Славной революции 1688 года, приняв в ней самое деятельное участие. Кстати, конфликт с английским королем Яковом II был не только у Локка, но и Исаака Ньютона, выступившего против попытки короля лишить автономии Кембриджский университет.

В еще более жестком противостоянии с властями находились французские философы эпохе Просвещения. После того как Жан-Жак Руссо издал своего «Эмиля», его самого приговорили к заключению, а книгу к сожжению. Руссо едва успел бежать - на дороге он встретил посланных за ним судебных приставов, которые с ним вежливо раскланялись. Что уж говорить о Вольтере, который не раз сидел в Бастилии. Немецкие мыслители, конечно, тоже не исключение – Фихте был вынужден уйти в отставку из-за обвинений в атеизме, а Кант вынужден был отказаться от публичных высказываний о религии по требованию Фридриха Вильгельма II.

XX век тоже богат на примеры. Так например, Альберт

Эйнштейн, будучи уже автором теории относительности и Нобелевским

лауреатом, стал жертвой жестокой травли. После прихода к власти

нацистов все труды Эйнштейна были либо приписаны «арийским»

физикам, либо объявлены искажением истинной науки. В листовках за

голову Эйнштейна предлагалось крупное вознаграждение. В 1933 году

ему пришлось бежать в США. Пятью годами позже, после допросов в

Гетапо, его путем проследовал Зигмунд Фрейд, заплатив огромный

выкуп за право выехать из страны. Две его сестры остались в

Германии и погибли в концентрационном лагере.

XX век тоже богат на примеры. Так например, Альберт

Эйнштейн, будучи уже автором теории относительности и Нобелевским

лауреатом, стал жертвой жестокой травли. После прихода к власти

нацистов все труды Эйнштейна были либо приписаны «арийским»

физикам, либо объявлены искажением истинной науки. В листовках за

голову Эйнштейна предлагалось крупное вознаграждение. В 1933 году

ему пришлось бежать в США. Пятью годами позже, после допросов в

Гетапо, его путем проследовал Зигмунд Фрейд, заплатив огромный

выкуп за право выехать из страны. Две его сестры остались в

Германии и погибли в концентрационном лагере.Даже в демократических государствах отношения с интеллектуалами были довольно сложные. Величайший британский логик и философ Бертран Рассел за свою пацифистскую деятельность был в 1918 году заключен в тюрьму.

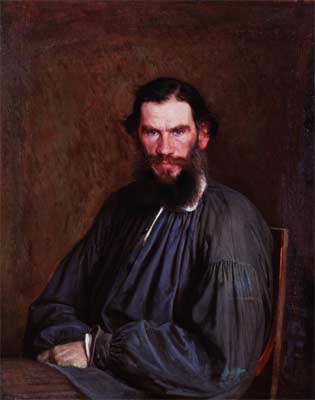

И уж тем более странно противопоставлять себя маргиналам и диссидентам в России, где под такое определение могут попасть девять десятых из ведущих мыслителей и деятелей культуры. В России – это древнейшая традиция, идущая еще от протопопа Аввакума, сожженного заживо за критику царя и патриарха. Власти не давали скидок никому, даже «нашему всему» Весной 1820 года Александра Пушкина вызвали к военному генерал-губернатору Петербурга графу Милорадовичу для объяснения по поводу содержания его стихотворений (в том числе эпиграмм на Аракчеева, архимандрита Фотия и самого Александра I). Пушкина должны были вылать в Сибирь или заточить в Соловецкий монастырь, но благодаря заступничеству Карамзина, удалось добиться смягчения наказания. Его перевели из столицы на юг в кишинёвскую канцелярию Инзова. Разумеется Пушкин был невыездным, поэтому эмигрировать он не мог, а вот преобладающая часть остальных литераторов, да и не только литераторов предпочитали творить в более благоприятной обстановке (в том числе, чтобы избежать участи Пушкина). Особенно русской интеллигенции полюбился Баден-Баден, где постоянными гостями были Гоголь, Толстой и Достоевский. Тургенев написал там записки охотника, а Жуковский и Вяземский и вовсе там похоронены. Когда же Гоголь неожиданно для всех стал ярым защитником российского императора, Белинский писал ему знаменитое письмо тоже из-за границы. На родине Белинского ждали жандармы и участи политзаключенного он избежал только потому что вернулся в Россию уже смертельно больным.

Кто-то, как Чехов, жаловался только на цензуру, а куда более политизированный Достоевский вообще едва избежал расстрела. 22 декабря 1849 года в числе других петрашевцев он был выведен на Семеновский плац в Петербурге, где всем зачитали смертный приговор. Лишь после того, как первой группе осужденных завязали глаза и приготовили ее к казни, было объявлено, что расстрел, по "милости" царя, заменяется каторгой и впоследствии - службой в армии рядовыми.

Еще более классический образ маргинала и оппозиционера представляет собой граф Толстой. Мало того, что он в 1901 году был отлучен от церкви, так он еще и стал автором строк, на которые бы сегодня решился бы далеко не каждый оппозиционно настроенный либерал. Нельзя не процитировать его слова о патриотизме:

«Мне уже несколько раз приходилось высказывать мысль о том, что патриотизм есть в наше время чувство неестественное, неразумное, вредное, причиняющее большую долю тех бедствий, от которых страдает человечество, и что поэтому чувство это не должно быть воспитываемо, как это делается теперь, -- а напротив, подавляемо и уничтожаемо всеми зависящими от разумных людей средствами. <�…> Казалось бы очевидно, что патриотизм, как чувство, есть чувство дурное и вредное; как учение же -- учение глупое, так как ясно, что если каждый народ и государство будут считать себя наилучшими из народов и государств, то все они будут находиться в грубом и вредном заблуждении.»

О государстве Толстой высказывался в либертарном, если не сказать в анархическом ключе:

«Всякое правительство

поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная

власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение.

Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов

и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой

большая часть людей находится во власти стоящей над ними меньшей

части; эта же меньшая часть подчиняется власти еще меньшей части, а

эта еще меньшей и т. д., доходя, наконец, до нескольких людей или

одного человека, которые посредством военного насилия получают

власть над всеми остальными. Так что всё это учреждение подобно

конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или

того одного лица, которое находятся на вершине его. Вершину же

этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более

хитер, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник

тех, которые более дерзки и бессовестны».

«Всякое правительство

поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная

власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение.

Правительство в самом широком смысле, включая в него и капиталистов

и прессу, есть не что иное, как такая организация, при которой

большая часть людей находится во власти стоящей над ними меньшей

части; эта же меньшая часть подчиняется власти еще меньшей части, а

эта еще меньшей и т. д., доходя, наконец, до нескольких людей или

одного человека, которые посредством военного насилия получают

власть над всеми остальными. Так что всё это учреждение подобно

конусу, все части которого находятся в полной власти тех лиц или

того одного лица, которое находятся на вершине его. Вершину же

этого конуса захватывают те люди или тот человек, который более

хитер, дерзок и бессовестен, чем другие, или случайный наследник

тех, которые более дерзки и бессовестны».А уж об отношениях интеллигенции и власти после прихода советской власти и говорить нечего. Кто-то, как Николай Бердяев, Сергей Булгаков и Питирим Сорокин, был вывезен на «философском пароходе» или просто принужден к эмиграции властями как Иосиф Бродский. Кто-то успел добровольно эмигрировать сам как Аркадий Аверченко и Евгений Замятин. Кого-то просто жестко цензурировали, как Владимира Маяковского, Михаила Булгакова и всех остальных оставшихся в стране литераторов. Хармс умер от голода в сумасшедшем доме. Значительную часть интеллигенции просто перестреляли, в том числе, например, писателя Исаака Бабеля и выдающегося физика Матвея Бронштейна, которого Ландау ставил куда выше себя. Кстати в 1938 году Ландау тоже был арестован, за фантастически смелую антисталинскую листовку, где призывает не боятся «палачей из НКВД» и бороться с фашистскими режимами Сталина и Гитлера. Не расстреляли его только после вмешательства Капицы, работавшего тогда над атомной бомбой.

Примеров можно было бы приводить еще бесконечное множество. Практически все исторические фигуры известные нам своими убеждениями, в какой бы стране и в какую бы эпоху они ни жили, за эти убеждения пострадали, став эмигрантами или диссидентами, если вообще выжили. Слово маргинал, для человека с убеждениями – не оскорбление, а, наоборот, гордое звание. И совершенно понятно, почему это слово не нравится Михаилу Прохорову. Потому что Михаил Прохоров – не Сократ, не Джордано Бруно, не Лев Ландау и даже не какой-нибудь Гарри Каспаров. Михаил Прохоров просто хочет получить немножко голосов в маловлиятельном органе под названием Государственная дума. Вот только непонятно, кто в этой партии будет состоять. Для борцов с маргиналами больше подходит «Единая Россия» или, на худой конец КПРФ. А для либеральной части электората не подходят борцы с маргиналами.

Как выбрать реестровый принтер

Как выбрать реестровый принтер  Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"

Как в английском выражаются русские оттенки "ещё", "уже" и "только"  Тот самый советский трактор...

Тот самый советский трактор...  Нам предстоит воспитать общество служения государству

Нам предстоит воспитать общество служения государству  Утренняя свежесть.

Утренняя свежесть.  Все виды молочной продукции двух азербайджанских компаний будут запрещены в

Все виды молочной продукции двух азербайджанских компаний будут запрещены в  Улов с блошиного рынка

Улов с блошиного рынка  И САВА НЕ ГАВА

И САВА НЕ ГАВА  Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon

Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon