Дягилев. Генеральная репетиция - 1

bogachkova1957 — 09.10.2022

bogachkova1957 — 09.10.2022

В Третьяковской галерее выставка, приуроченная к 150-летию со дня рождения выдающегося импресарио Сергея Дягилева (1872-1929). Художественный критик, организатор выставок, автор статей и книг, один из создателей объединения и журнала «Мир искусства», но более всего Дягилев известен как балетный антрепренер.

Знаменитые «Русские балеты» произвели настоящую революцию в театральной сфере, их танцовщики и хореографы создали балет ХХ века, а художники определили принципы оформления спектаклей, актуальные и сегодня. Уже тогда прекрасно понимавший важность рекламы, Дягилев готовил публику к предстоящему зрелищу — открытые генеральные репетиции, специальные показы журналистам, критикам, влиятельным персонам, часто определяли судьбу будущего спектакля.

Собрание Третьяковской галереи обладает одной из самых впечатляющих коллекций, связанных с «Русскими балетами» — с их парадной и скрытой сторонами. Эта выставка уникальных экспонатов — своего рода генеральная репетиция будущего зала Сергея Дягилева, создание которого планируется в Новой Третьяковке на Крымском Валу. В состав экспозиции включены 13 сценических костюмов, более 200 графических произведений, фотографии, материалы отдела рукописей Третьяковской галереи и балетной библиотеки Михаила Ларионова.

У Дягилева была мечта – гастроли «Русского балета Сергея Дягилева» в России, но они так и не случились. Попробуем представить, как бы они проходили здесь в Москве, конечно, виртуально, через эскизы и фотографии.

Итак, самый известный балет - «Половецкие пляски». Музыка А.Бородина

Этот легендарный спектакль, не покидавший репертуар антрепризы на протяжении всего ее существования, стал своеобразной точкой отсчета 20-летней истории «Русских балетов». «Половецкие пляски» произвели фурор. Александр Бенуа ярко охарактеризовал впечатления от премьеры: «”Половецкий стан” победил Париж благодаря изобретательности Фокина и присутствию на сцене наших незаменимых балетных артистов… которые так отдавались своей роли… так пережили ее, так перевоплотились в каких-то древних героических дикарей и чутких степных девушек, что не поверить тому, что происходило на сцене, было невозможно». Корреспонденты писали о нашествии «русских варваров», практически отождествляя исполнителей с их образами, и на протяжении всех последующих лет эта азиатская «восточная» тема была неизменно востребована публикой.

Впечатление от танца усиливала «панорамная» декорация Рериха с изображением бескрайней степи с юртами на фоне золотого неба. До чрезвычайности были убедительны и костюмы, для которых Дягилев обобрал все восточные магазины Петербурга и которые поражали невиданной цветистостью. Яркие азиатские ткани и «половецкие» сапоги мгновенно вошли в моду.

«Шехерезада». Музыка Н.Римского-Корсакова

Этот балет – один из самых известных «восточных» балетов дягилевской антрепризы. Либретто по мотивам «Сказок Шехерезады» написали Л.Бакст и А.Бенуа. «Балеты Дягилева, поставленные сообща – Бакстом, Бенуа, Фокиным и Дягилевым, были положительно красивы… некоторые же, как «Шехерезада», прямо великолепны», - писал Валентин Серов. Он был настолько очарован балетом, что предложил Дягилеву написать занавес, на фоне которого исполняется увертюра. Этим объясняется хронологический казус: премьера балета состоялась в 1910-м, а занавес к нему датируется 1911 годом. Изображенная на занавесе, исполненном в стиле восточной миниатюры, сцена отъезда на охоту – своеобразная завязка балетной интриги.

В главных партиях балета блистали Вацлав Нижинский и Ида Рубинштейн, но настоящим «героем балета» стал художник Лев Бакст. Ткани по эскизам Бакста, модные костюмы по мотивам его постановок, сотрудничество с парижскими кутюрье, такими как Поль Пуаре, светские вечеринки а-ля «Шехерезада», покупка эскизов парижским Музеем декоративных искусств – свидетельство безусловного успеха художника. «Шехерезада» подарила ему не только известность, но и новое имя, под которым его знает весь мир – Леон Бакст.

«Тамара». Музыка М.Балакирева

Одноактная «хореографическая драма» Михаила Фокина по либретто и в оформлении Льва Бакста на музыку симфонической поэмы Милия Балакирева «Тамара» по балладе Михаила Лермонтова. Премьера состоялась 20 мая 1912 года в Париже на сцене театра «Шатле».

У этого балета была интересная судьба в дальнейшем. В 1918 году хореограф Александр Горский представил собственную версию этого балета в Москве, на сцене театра «Аквариум». Премьера состоялась 6 августа 1918 года в исполнении артистов Большого театра. В 1935 году Леонид Мясин возобновил хореографию Фокина в Лондоне, с танцовщиками труппы «Русского балета Монте-Карло». В дальнейшем и хореография Фокина, и хореография Горского были утрачены. В 2006 году балет был заново поставлен в Москве, на сцене КДС в рамках проекта Андриса Лиепы «Русские сезоны XXI века» хореографом Ю. Сморигинасом, сценография — Анны Нежной на основе Льва Бакста.

«Синий бог». Музыка Р.Ана

Тема этого балета – индийская легенда в интерпретации французского поэта Жана Кокто. Основу хореографии составляли, главным образом, сиамские танцы, которые Фокин увидел в 1900 году во время гастролей сиамской труппы в Санкт-Петербурге. Выступления сиамских артистов видел и Бакст. Индийская тема для него была особенно привлекательна: представления индусов о символическом значении цветов совпадали с его размышлениями о способности красок и их сочетаний вызывать определенные эмоции у зрителей.

«Фирменная» бакстовская лилово-желтая гамма в костюмах служителей храма удивительным образом совпала с тем смыслом, которые эти цвета имели в индийской культуре. Лилово-фиолетовый – знак духовности, желтый символизирует знание, учение. Несмотря на эффектное оформление Бакста и звездный состав – Тамара Карсавина и Вацлав Нежинский – балет не стал популярным. Именно поэтому так хорошо сохранились представленные костюмы ручной работы.

«Шут». Музыка С.Прокофьева

В основу этого балета легла сказка «Шут, семерых шутов перешутивший». Постановка планировалась в мае 1916 года, поэтому в течение 1915 гола Михаил Ларионов готовил эскизы оформления. Однако Первая мировая война вынудила Дягилева отложить премьеру на целых шесть лет. Балет был принят публикой вполне доброжелательно благодаря не в последнюю очередь эффектному оформлению.

Сложные костюмы с использованием каркасных конструкций имитировали лубок и народную игрушку; на лица артистов накладывался яркий грим. Постановка была насыщена динамикой: Ларионов в декорациях оживлял лубочные картины. На глазах зрителя выезжала печь, перемещались столы, к которым на веревках были привязаны тарелки и гротескно огромные столовые приборы.

«Что касается оформления: занавес, декорации и костюмы дают ощущение карточной игры, развернутого и с легким щелчком свернутого карточного веера в руках профессионального шулера: впечатление живости, дробящихся разрезанных фигур, красных и зеленых, желтых и синих, наивности желаемой. Над ними смеются, им рукоплещут, их освистывают» - писал балетный критик Леандр Вейо.

«Полуночное солнце». Музыка Н.Римского-Корсакова

Интригующее название этого балета придумал Михаил Ларионов. На русский язык это название, скорее всего, переведено неверно: имелось ввиду «полнощное» солнце, т.е. не заходящее солнце северных стран. Тема балета – языческий праздник проводов Зимы и приветствия Ярилы-солнца, и мотив солнечного диска положен в основу оформления. Над сценой был помещен фриз с восемью солнцами, которые должны были вращаться, такие же диски украшали руки танцоров – все это добавляло динамику постановки.

Насыщенность и «варварская» яркость костюмов усиливались сверкающими деталями – солярными знаками из фольги. В подготовительных рисунках, где фигуры персонажей даны в стремительном движении, отразились хореографические поиски самого Михаила Ларионова.

«Весна священная». Музыка И.Стравинского

Премьера балета «Весна священная» прошла 29 мая 1913 года с оглушительным скандалом. Музыка Стравинского была сложна для восприятия, а хореография Нижинского шокировала: танец состоял из резких прыжков, наклонов, дерганых жестов.

Костюмы по эскизам Рериха также не добавили успеха: лишенные цвета рубахи простого покроя скрывали тело и превращали исполнителей в единую массу без индивидуальности. Созданный художником народный костюм не имел этнографических аналогов: Рерих сам изобрел его орнамент, в котором присутствовали символические знаки, связанные с культом бога солнца Ярилы.

В 1920 году Дягилев предпринял еще одну попытку постановки – в новой хореографии Мясина, но с прежними костюмами Рериха. На этот раз премьера прошла спокойно. Представленный на выставке костюм относится к последней версии балета.

Продолжение в следующем блоге - Дягилев. Генеральная репетиция – 2.

|

|

</> |

Свободное слово в эпоху банов: есть ли жизнь без цензуры?

Свободное слово в эпоху банов: есть ли жизнь без цензуры?  Иранцы сбили один из наших F-35. Все 57 членов экипажа катапультировались и их

Иранцы сбили один из наших F-35. Все 57 членов экипажа катапультировались и их  Вчера на бис исполнили 49 раз! Я готов был тебя убить...

Вчера на бис исполнили 49 раз! Я готов был тебя убить...  История древнего города на восточном побережье Англии

История древнего города на восточном побережье Англии  24 июня ● "День Парада Победы" и не только...

24 июня ● "День Парада Победы" и не только...  Военные сводки

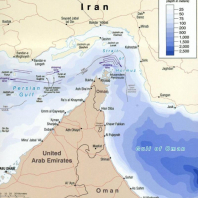

Военные сводки  Про закрытие Ормузского пролива

Про закрытие Ормузского пролива  "...Если Иран рухнет, то через 72 часа исчезнет Израиль..."

"...Если Иран рухнет, то через 72 часа исчезнет Израиль..."  Эпичная схватка ягуара и аллигатора...

Эпичная схватка ягуара и аллигатора...