COVID-19. Что получилось и что не получилось. Часть 1в – Как хорошо на

uborshizzza — 15.02.2025

— Коронавирус

uborshizzza — 15.02.2025

— Коронавирус

Итак, ковиду уже 5 лет, пора подводить итоги, что получилось, что не очень, а где совсем плохо. Начал на эту грустную тему еще в том году https://uborshizzza.livejournal.com/6122032.html,

Для начала процитирую свой старый пост на эту тему.

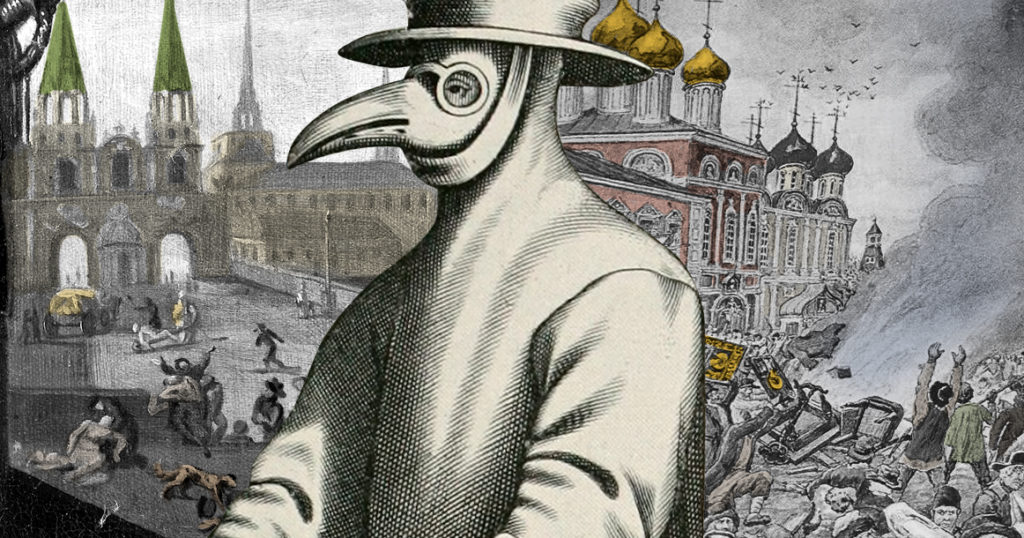

«В 1770-1773 годах в Москве случилась вспышка чумы. Интересно, что это была последняя эпидемия чумы в Европе.

Завез ее в город солдат, возвратившийся с южных границ России, где происходили стычки с Турцией, перешедшие через несколько лет в полномасштабную войну. Он попал в госпиталь в Лефортово.

У этого солдата наблюдались типичные для чумы симптомы: бубоны, темные пятна на коже. Однако врачи, которые не были знакомы с этой болезнью, не поняли, что перед ними. Вслед за солдатом умер лечивший его врач и еще 20 человек. Только тогда прибыл специалист, который определил, что это – чума. Вторым очагом стал Большой суконный двор Замоскворечья. В начале марта там скончалось 130 человек.

Далее болезнь стала распространяться быстрыми темпами. В день умирали по 1000 человек (всего умерли 100 тыс. человек). В санитарных целях захоронения в городе были запрещены, и умерших хоронили в братских могилах на специально организованном кладбище за городской чертой. Сегодня это, например, Ваганьковское кладбище.

Московские власти на фоне распространения болезни бросили город на произвол судьбы. Московский главнокомандующий Пётр Салтыков, который не знал, как справиться с ситуацией, направил императрице Екатерине II прошение покинуть город и, не дождавшись ответа, бежал в своё подмосковное имение Марфино. В числе первых покинул город и гражданский губернатор.

После отъезда должностных лиц руководство городом перешло к генерал-поручику Петру Еропкину. Главной его задачей было сдерживание эпидемии, чтобы чума не могла перейти на другие города. Для этого Еропкину было предписано никого не пропускать и не выпускать из Москвы. По указанию Екатерины II в 1772 году была сформирована комиссия для изучения причин распространения чумы в Москве, а также разработки мер борьбы с ней. Среди предписаний была принудительная изоляция людей, больных чумой и имеющих схожие симптомы. В карантинах они содержались от 20 до 40 дней, но должной врачебной помощи и питания им не предоставляли. Вещи умерших от чумы должны были сжигаться. Эту работу поручили «мортусам» — арестантам, одетым в нечто, напоминавшее костюмы защиты с масками на лице, умерших они собирали специальными крюками.

Вместе с тем крестьяне и купцы, зная о катастрофической ситуации, боялись везти сюда продовольствие, и в городе начался голод.

Среди горожан стал распространяться слух, что исцелению от "моровой язвы" помогает чудотворная Боголюбская икона Божией Матери, размещённая над Варварскими воротами Китай-города. Люди спустили икону с ворот и стали устраивать у неё массовые молебны. При иконе был ящик для пожертвований, куда бросали деньги. Однако московский архиепископ Амвросий, понимая, что массовые собрания горожан у иконы способствует заражению, приказал спрятать икону, а ящик для пожертвований запечатать, чтобы не растащили мародёры.

Распространился слух, что Амвросий украл деньги у Богородицы. 26 сентября 1771 года в Москве произошёл Чумной бунт. Избив охрану Кремля, бунтовщики забрались на Набатную башню и стали бить в колокол, призывая горожан к крепости. Ворвавшись в Кремль, бунтовщики разгромили Чудов монастырь, пытаясь отыскать Амвросия и спрятанную им икону, но он успел скрыться в Донском монастыре. На следующий день бунтовщики взяли Донской монастырь приступом, Амвросия убили. Первый удар нанес дворовый Василий Андреев, после чего архиепископа долго били и истязали.

Далее отправилась громить карантинные дома и больницы. В одной из больниц мятежники напали на известного в то время доктора Данило Самойловича, который чудом спасся. Также бунтовщики разоряли особняки и имения уехавших дворян.

У генерала Еропкина было 10 тыс. солдат, стоявших в окрестностях Москвы. Он ввел войска в город. Конница рубила бунтовщиков, остававшихся внутри Кремля, а солдаты кремлёвского гарнизона пошли отбивать Чудов монастырь, в котором повстанцы оборонялись камнями. Мятежники были вытеснены с территории Кремля, но начали бить в набат в окрестных церквях, призывая народ присоединиться к бунту.

17 сентября бунтовщики опять подступили к Кремлю с требованием выдать им Еропкина и освободить пленных и раненых. Согласно источникам, бунтовщики пришли за ним в особняк на Остоженке, но там его не нашли. В Спасских, Никольских и Боровицких воротах по приказу Еропкина были выставлены пушки и защитные отряды. Еропкин попытался договориться с восставшими, выслав на Красную площадь обер-коменданта, но в ответ посыльного чуть не убили. После трёхдневных боёв бунт был подавлен. По данным Еропкина, всего было убито около 100 человек.

После подавления восстания для наведения порядка правительство направило в Москву четыре лейб-гвардейских полка под командованием Григория Орлова. В Москве начались облавы и аресты, имена зачинщиков движения выясняли под пытками.

Власти по приказу императрицы удалили язык Спасского набатного колокола (на Набатной башне), собиравшего людей на улицах и площадях, чтобы предотвратить новые выступления. В 1803 году сам колокол был снят с башни и передан в Арсенал, а в 1821 году — в Оружейную палату. Зачинщиков не нашли, но 4-х человек казнили.

Граф Орлов составил план мер по подавлению эпидемии и поставил перед медиками следующие вопросы:

• Умножающаяся в Москве смертоносная болезнь та ли, что называется моровою язвою?

• Чрез воздух ли ею люди заражаются или от прикосновения к зараженному?

• Какия суть средства надежнейшия к предохранению от оной?

• Есть ли, и какия способы ко уврачеванию зараженных?

Для борьбы с эпидемией Орлов приказал открыть новые карантины, создать специализированные изолированные инфекционные больницы, увеличить число больниц общих практик и поднять жалованье докторам. Город разделили на 27 участков, на территории которых производился учёт и изоляция больных, а также вывоз умерших. Выписанным из карантина предлагали материальную поддержку. На заставах за городом мужчинам платили по 15 копеек в день, а женщинам — по 10. Женатых людей, выписавшихся из больницы, награждали по 10 рублей, холостых — по 5. Эта мера стала более эффективным средством по привлечению людей в карантины и по борьбе с чумой, чем самые строгие запреты.

Эпидемия стала причиной улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Москве: открывались новые бани, организовывались работы по починке дорог и расчистке площадей от старых построек и мусора, дезинфицировали жилища и избавлялись от бродячих животных. По воспоминаниям современников, Орлов лично обходил больницы, сопровождая врачей, и проверял качество содержания больных. Вернулись к работе городские службы, возобновились поставки в город продовольствия и питьевой воды. Осенью эпидемия чумы пошла на убыль: в сентябре от болезни скончалось порядка 21,5 тысячи человек, в октябре — 17,5 тысячи, ноябре — 5,2 тысячи, а в декабре — 805 человек.

В 1830-1831 году по России прокатились холерные бунты.

В Севастополе только из-за одних слухов о начале эпидемии. Принялись убивать купцов, которые задирали цены на продовольствие. Убивали и офицеров. Восставшим удалось удерживать город в течение 5 дней. После подавления мятежа семерых его зачинщиков расстреляли, всего военному суду было предано около 1580 человек.

В ноябре 1830 года в Тамбове горожане, возбуждённые слухами о наступлении холеры, разгромили городскую больницу. Поскольку городской голова (купец Байков) скрылся в неизвестном направлении, общаться с народом вышел губернатор И. С. Миронов. Пятитысячная толпа захватила губернатора, которого смогли отбить лишь на другой день конные жандармы.

Большое восстание было в военном поселении в Старой Руссе. Правительство устраивало карантины, заставляло окуривать заражённые дома и имущество умерших, но народ не верил в целесообразность этих мер; носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду. Рабочие, высланные из Петербурга за участие в холерных беспорядках, своими рассказами о том, как они «кольями выгоняли холеру», возбуждали военных поселян. Жители Старой Руссы и нижние чины квартировавшего в городе военно-рабочего батальона несколько раз задерживали прохожих, заподозренных ими в отравлении воды, и только вмешательство полиции избавляло невиновных от жестоких побоев. Вечером 22 июля, по приказанию майора Розенмейера, командира 10-го военно-рабочего батальона, в казармах произвели окуривание и людям пришлось ночевать на открытом воздухе, отчего несколько человек на следующий день заболело. Выслужившийся из солдат поручик военно-рабочего батальона Соколов, желая отомстить майору Розенмейеру за понижение по службе, начал внушать солдатам, что их отравляют.

Капитана Шаховского заподозрили в рассыпании яда, избили и потащили в город. К солдатам рабочего батальона присоединились мещане. Толпа разбила кабаки, началось избиение фельдшеров и лекарей, первым был убит в своей постели городовой лекарь Вагнер. Старший из остававшихся в городе начальников, генерал-от-артиллерии Н. И. Мевес, стал убеждать толпу в нелепости толков об отраве; его сначала слушали, но затем стащили с дрожек и разбили ему о мостовую голову. Мятежники разыскали спрятавшегося в дровяном сарае полицмейстера Старой Руссы Манжоса, которого обыватели ненавидели за лихоимство и жестокость, и, подвергнув его истязаниям, убили. Толпа солдат и мещан, под предводительством поручика Соколова и городового старосты Солодожникова, разграбила аптеку, присутственные места и квартиры начальствующих лиц, причём несколько офицеров и докторов были задержаны и подвергнуты истязаниям. Везде военные поселяне собирались толпами, брались за оружие, хватали своих офицеров, докторов и нелюбимых унтер-офицеров; старались добиться у арестованных признания в том, что они отравляют воду, истязали их семейства; несколько человек были при этом убито.

В округах военного поселения полков 1-й гренадерской дивизии, расположенных в Новгородском уезде по реке Волхов: военные поселяне также хватали своих офицеров и докторов, допрашивали их, истязали и многих из них подвергли мучительной смерти; в некоторых округах мятежники организовали временное управление и отправили депутации в Петербург для доклада Государю об истреблении изменников и отравителей.

Направленные для усмирения полки переходили на сторону поселян. Наконец, в Старую Руссу вошли верные правительству войска, по бесчинствующей толпе был открыт огонь. Начались расправы. Всего было осуждено более 3 тыс. человек, и только 1/4 осуждённых не была подвергнута телесному наказанию. Поздней осенью приговоры суда были приведены в исполнение, причём телесное наказание производилось с такой жестокостью, что около 7 % наказанных шпицрутенами умерли на месте экзекуции.

На Сенной площади Петербурга 22 июня 1831 года произошёл холерный бунт. Толпа, в этот день собравшаяся на рыночной площади, направилась громить центральную холерную больницу. На её усмирение генерал-губернатором Санкт-Петербурга графом П. К. Эссеном были направлены войска: Сапёрный батальон, Измайловский батальон и взвод жандармов. Под дулами солдат бунтовщикам пришлось остановиться, после чего на Сенную площадь приехал император Николай I.

По словам А.Бенкендорфа, «государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: „На колени!“ Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле.

Потом тоже пошли разборки с зачинщиками

»

К весне 2020 года практически все страны стали активно закрывать границы, однако активность принятых карантинных мер была очень разная. Китай ввел очень жесткие меры, включая тотальный карантин в области, где был обнаружен хотя бы один случай заболевания. По улице могли передвигаться только особо уполномоченные люди (например, доставщики еды на дом) в защите. Более мягкий вариант – все ходят с приложением на смартфоне, отслеживающим контакты. Если кто пересекся с заболевшим – карантин.

Помню, один из наших, живших там, жаловался, что попал в карантин из-за того, что проехал на электросамокате мимо дома, в котором кто-то заболел.

Меры в Китае были весьма своеобразные, дневники наших людей, живущих в Китае, читались как романы. Например, одна дама жаловалась, что в их провинции был выявлен единичный случай заболевания. Поэтому был введен строгий карантин, а чтобы народ не ходил самовольно на улицу, входные двери домов в городе заварили.

Один мой хороший знакомый, долго работавший главным санитарным врачом г. Москвы, рассказывал, что его шокировала приехавшая весной 2020 года делегация китайских санитарных врачей тем, что начила разговор с вопроса: "За какие нарушения санитарных законов в России полагается смертная казнь?"

Противоположный вариант – суровый реализм. «Закрыть экономику» полностью нельзя, заболевание заразное, все разно все переболеют, так зачем что-то делать, лучше жить как и раньше.

В полной мере подобный принцип пыталась реализовать Швеция. Там даже было запрещено врачам за свои деньги покупать и использовать индивидуальные меры защиты. В результате в Швеции пришлось вводить самые жесткие (для Европы) карантинные меры.

Дело в том, что части заболевших нужна госпитализация и интенсивное лечение, без которого они умирают. При отсутствии контроля число нуждающихся в срочной госпитализации многократно превышает число коек в госпиталях (которые в ту пору срочно строили), врачей, скоропомощного транспорта и т.д., включая и мощности моргов (в некоторых странах больницам приходилось арендовать рефрижераторы).

В результате в большинстве стран использовалась тактика, которая в медицинской литературе ряда стран называется тактикой «уйди-уйди». Когда заболеваемость невысокая, экономисты и журналисты орут, что экономика задыхается, и надо бедным частникам дать много денег и снять все ограничения, и власти к экономистам, естественно, прислушиваются, хотя никакого экономического обоснования никто из экономистов не приводил. Когда же заболеваемость лезет вверх, те же журналюги начинают орать «Ужас, куда власти смотрят? Народ вповалку в коридорах лежит, кислорода не хватает!», и карантинные меры вводятся обратно.

Кстати – те страны, в которых экономистов не слушали и проводили противоэпидемические меры более жестко, в итоге понесли меньшие экономические меры.

В целом в той же Москве не обходилось без «эксцессов исполнителей». Например, перевязывать скамейки в парках ленточками, чтобы не сидели, было лишним. Также неудачной была проверка QR-кодов при входе в метро – на входе собирались толпы, что распространению возбудителя очень даже способствовало. Однако только весной была пара недель, когда были проблемы с госпитализациями, все остальное время нуждающиеся в госпитализации ковидные больные в больницы попадали.

В условиях неопределенности весны 2020 года можно сказать, что на основании имевшихся тогда данных здравоохранение реагировало достаточно адекватно. Кроме снижения максимальной заболеваемости преследовалась еще одна цель – выиграть время, нужное для появления эффективных методов лечения и спасительной вакцинации.

С вакцинацией получилось не очень (то есть эффект был, но меньше ожидаемого), но об этом – позже.

Режимно-ограничительные мероприятия – первое, к чему прибегают при эпидемиях, в том числе и потому, что для иных мер нужно достаточно много знать о возбудителе и иметь меры специфической профилактики. Когда же речь заходит о ковиде, то говорить надо аккуратно, так как за эти 5 лет произошло несколько смен доминирующих геновариантов.

Варианты 2020 года (Ухань) и 2021 года (Дельта) были довольно заразными, на уровне гриппа, и достаточно тяжелыми, поэтому там использование режимно-ограничительных мер приводило к заметному эффекту и в рамках стратегии «размазывания заболеваемости» было оправданным.

Актуальные варианты ковида очень заразны. Точнее – очень-очень заразны. Намного заразнее кори, а ветряная оспа просто нервно курит в углу. Поэтому никакими карантинами и прогулкой по расписанию с циркуляцией этого возбудителя не справится, ему это – как слону дробина.

Также в пользу прекращения контроля за распространением возбудителя часто высказывают аргумент, что это уже – легкое заболевание, обычное ОРВИ, и нефиг против сезонных соплей поднимать панику. На самом деле с этим дело обстоит не совсем так благостно, но об этом – позже.

Резюме

Как хорошо на карантине,

Спокойный сон, здоровый корм.

Кому-то, может быть, и плохо,

Мне – норм.

Продолжение следует

Блюз концерты в Санкт-Петербурге и поэзия городских улиц

Блюз концерты в Санкт-Петербурге и поэзия городских улиц  Состязание

Состязание  Испания. Mirador de la Code

Испания. Mirador de la Code  Сон разума, или Мифы о «древних украх»

Сон разума, или Мифы о «древних украх»  Если начинать прогулку по Будапешту от Центрального рынка

Если начинать прогулку по Будапешту от Центрального рынка  Екатерина Павловна Пешкова, жена А. М. Горького. Нижний Новгород, 1901 год

Екатерина Павловна Пешкова, жена А. М. Горького. Нижний Новгород, 1901 год