ЧТО ЭТО (БЫЛО?) С НАМИ? С любовью о 90-х.

alex_sibiryak — 05.03.2010

alex_sibiryak — 05.03.2010

Я эти свои наброски предназначал впрок и совсем для иного. Но комментарий Александра Морозова по поводу высказываний Г.О. Павловского о 90-х годах заставил их найти и дополнить. Наверное, несмотря на некоторую «длиннотность», не присущую блогосфере, они могут оказаться интересными и другим.

(Вместо эпиграфа и антиэпиграфа)

… любая история должна быть прошлым, и чем более она -

прошлое, тем лучше и для ее особенностей как истории и для

рассказчика,который бормочет свои заклинания над прошедшими

временами; однако приходится признать, что она, так же как в нашу

эпоху и сами люди, особенно же рассказчики историй, гораздо старее

своих лет, ее возраст измеряется не протекшими днями, и бремя ее

годов - не числом обращений земли вокруг солнца; словом, она

обязана степенью своей давности не самому времени; отметим, что в

этих словах мы даем мимоходом намек и указание на

сомнительность и своеобразную двойственность той загадочной стихии,

которая зовется временем.

… особая давность нашей истории зависит еще и от

того, что она происходит на некоем рубеже и перед поворотом,

глубоко расщепившим нашу жизнь и сознание... Она происходит, или,

чтобы избежать всяких форм настоящего, скажем, происходила,

произошла некогда, когда-то, в стародавние времена, в дни перед

великой войной, с началом которой началось столь многое, что потом

оно уже и не переставало начинаться».

Томас Манн, "Волшебная гора".

Хочу сказать про те 90-е, те самые, которые кто-то уже давно называет «лихими», а позже, возможно, назовут «бестолковыми» (и то если в совсем уж снисходительных оценках). Меня в них больше всего занимает промежуток между 1993 и 1996 годами, Тот промежуток, когда уже вошли в моду пейджеры, и еще не наступило время доступных сотовых телефонов. Когда, после расстрела Белого дома (слава Богу, что не депутатов) миновала угроза новой гражданской войны, и когда еще не наступила необходимость выбирать (на президентских выборах 1996 года) между возвратом в «светлое советское прошлое» и неведомым возможным будущим. В этот промежуток каждый был предоставлен сам себе и страна (с которой мы себя теперь далеко не все идентифицируем, как пишет Максим Трудолюбов в сегодняшних «Ведомостях») не получила еще внешнего толчка для того, чтобы начать «сосредоточиваться». Этот толчок мы получили только в конце 90-х, с реакцией на натовские бомбардировки Белграда.

Хочу рассказать о них, о 90-х, с любовью, как о времени лично моей и нашей общей жизни.

Меня в этих годах занимает вовсе не политика, экономика или даже социология. Меня занимает та «культурная революция», которая произошла с нами. И итоги которой мы ещё не готовы подводить (возможно, просто потому. что эта «культурная революция» еще не завершилась).

Это был времена когда Интернет еще не стал российской реальностью (хотя в областной научной библиотеке уже стоял подаренный одним зарубежным меценатом целый «компьютерный класс», оборудованный выходом во «Всемирную паутину»), но уже стали появляться в продаже модемы, и был Фидонет (по-моему, он и сегодня еще продолжает свою тихую жизнь усилиями отдельных преданных сторонников и энтузиастов), и был еще ведомственный «Интранет», использовавшийся правительством для связи с регионами.

Тогда отечественный «Лексикон» еще всерьез пытался конкурировать с только что появившимся в России Вордом вместе с новыми, более современными компьютерами, и, в качестве программного пакета - «Виндовсом».

Тогда флоппи-диски в нашем обиходе уже вытеснили более удобные дискеты, но тогда наши пользователи еще даже не подозревали о будущих флэшках, которые объемом своей оперативной памяти будут превосходить весь объем используемых тогда жестких дисков.

Когда некоторые граждане еще не перестали стирать использованные полиэтиленовые пакеты, а другие уже начали привыкать выносить в них мусор.

Когда реклама была лучше телефильмов и настолько высокохудожественной, что до мельчайших подробностей помнилось большинство её сюжетов. Но зато из памяти быстро выветривались названия банков и фирм, которые в них рекламировались.

Когда коммерческие банки возникали, словно грибы после дождя, и некоторые из них также внезапно исчезали, оставляя после себя кучу внезапно обманутых вкладчиков.

Когда люди, которым нечего было отложить и скопить в банках, напропалую тратили получаемые деньги, поскольку деньги стремительно дешевели, а товары также быстро дорожали. То была жизнь на «островке времени».

Когда в стране (и в моем городе тоже) царила атмосфера «авантюрного времени», и еще вчерашние комсомольцы, с легкостью наполучавшие кредитов под открытие собственного бизнеса, только-только начинали осознавать, что эти кредиты вообще-то нужно будет отдавать, да еще с большими процентами, и когда уже крепкие молодые ребята спортивного вида начинали приобретать навыки по поиску исчезнувших должников и выбиванию из них долгов с процентами (включая приличные премиальные за свои «услуги»).

Когда многие бывшие инженеры уже стали продавцами на вещевых рынках и челноками, но еще продолжали относить себя к ИТР (это мое личное социологическое наблюдение тех лет), а некоторые из бывших театральных режиссеров, завлабов, завкафедрами и журналистов уже становились медиамагнатами, вице-премьерами, приближенными к власти руководителями аналитических центров или просто политологами.

Словом, это был промежуток, когда страну, взбудораженную и ошеломленную быстро нахлынувшими кардинальными и разнообразными переменами, еще не утомило все это изобилие внезапно появившихся возможностей, многие из которых оказались мнимыми, и страна еще не успела устать от всей этой кутерьмы. Почему мне это сегодня интересно? - наверное потому, что «события, происшедшие некогда, продолжаются и сейчас».

Я сознаю, что еще не прошло столь продолжительное время, отделяющее нас от тех годов, чтобы именно эти годы стали предпочитаемыми для новой, уже наступившей современности. Чтобы стали верными наблюдения одного английского автора: «Всегда презирают свое собственное время, —каждый век предпочитает предшествующий».

Я не хочу сказать, что это просто было «пустое время», не заполненное событиями, достойными упоминания. Я хочу понять, что с нами тогда произошло. Произошло — многое. Мое предположение — мы внезапно и беззащитно оказались в той культурной реальности, в которой уже жил остальной мир. И оказались ТОГДА не готовы к ней.

Видеомагнитофоны и коммерческие видеосалоны (наш малый бизнес!) не просто «открыли» нам мир, они ведь, между делом, уничтожили тогдашнюю систему кинопроката, и почти уничтожили кинематограф как часть национальной культуры. Я ещё помню какой культурный шок испытал при просмотре «Греческой смоковницы». Позже я понял, что культурный шок, испытанный мною, был связан прежде всего с тем, что интимная сфера (сфера приватного) стала сферой публичности.

Это теперь я знаю, что на фоне многого сегодняшнего, получившего у нас хождение дисках, в Интернете, и даже на ТВ, этот фильм выглядит почти респектабельной и и даже «приличной» эротикой.

И это теперь я понимаю, что требование представителей нетрадиционной сексуальной ориентации иметь право проводить свои публичные мероприятия («гей-парады») это продолжение всё той же тенденции превращения «приватного в публичное». Причём в ситуации, когда новая «маркировка границ» между приватным и публичным уже происходит. И это вовсе не попытка защиты своих прав, а попытка присвоения себе культурных прав на сам процесс культурного «межевания».

Мы были в чем-то девственны и отчасти даже невежественны тогда — когда мировая массовая культура хлынула на нас в виде неудержимого и нерегулируемого ничем и никак потока. И мы оказались не вполне готовы к такому внезапному «осовремениванию».

Кстати, горячо обсуждаемая сегодня в экспертных и журналистских кругах тема «модернизации» (экономики, политики, страны) содержит в «гнезде смыслов» и этот - «осовременивание» (как приведение к состоянию, которое считается соответствующим современности).

Какими мы были целомудренными до 90-х могу проиллюстрировать на примере культурной жизни Новосибирска. В 80-х годах в городе аж два дискоклуба (они считались тогда для молодежи одним из признаков современности!) имели гордое название «Гея». В 90-е мы внезапно осознали, что семантика слова «Гея» гораздо богаче, чем только «Земля». И что в этой новой, обогащенной другими смыслами семантике 90-х словосочетание дискоклуб «Гея» приобретает совсем иной смысл. Вдобавок там откуда-то появляется этически амбивалентная функция оценки (социокультурной идентификации), которая ну никак в 80-е даже не ожидалась!

Для меня странным и даже противоестественным (именно для нашей сегодняшней культурной действительности) представляется сегодняшнее модное интеллектуальное увлечение постмодернизмом. Мы ведь еще с той современностью, в которой внезапно оказались в 90-е, ещё не разобрались. Не «переварили».

И что самое интересное и даже загадочное для меня: мы ведь вроде бы должны были быть к этому готовы. Уже открылись шлюзы (еще в период перестройки), через которые хлынул поток ранее неведомой для большинства из нас философской, научной и художественной дореволюционной литературы и «русского зарубежья».

И ведь был же уже переведен на русский язык «Степной волк» Германа Гессе, где герой оказывается в схожей культурной ситуации (правда, в Европе).

Наверное, мы тогда ещё не успели «насытиться» и «переварить» наши собственные, ранее скрывавшиеся от нас «роскошные яства» отечественной мысли, как нас накрыл вал мировой «масскультуры», в котором потерялись не только отечественные, но и зарубежные настоящие образцы культуры.

Мы тогда переели! Боюсь - и до сей поры не избавились от культурного «несварения желудка».

Для меня со временем это стало поводом обратиться к «интеллектуальной диете» - выборочному освоению интеллектуальной «гастрономии». Которой теперь стараюсь следовать. Но это — только мой личный рецепт.

И ещё. Для меня 90-е годы -

вовсе не история. Это часть (кусок) моей цельной и неразделимой

жизни! А я ещё жив! И 90-е живут во мне и сейчас. Это — часть моей

личной «большой современности», в которой, безусловно, присутствуют

прошлое, настоящее и будущее. Но — одновременно, как части вектора

моего личностного «жизнедвижения».

Консольные столики: стильные акценты в интерьере

Консольные столики: стильные акценты в интерьере  Это моё детство. Бумага. Акварель...

Это моё детство. Бумага. Акварель...

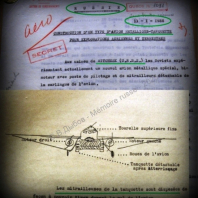

летающий танк

летающий танк  Таня.

Таня.  Какая интересная девушка!

Какая интересная девушка!  Осенним утром в Кокошкино

Осенним утром в Кокошкино  Кудой бензин-то делся?

Кудой бензин-то делся?  Приказ Ставки Верховного Главного Командования № 0428

Приказ Ставки Верховного Главного Командования № 0428  «Красивая работа» / Beau travail (реж. Клер Дени, 1999)

«Красивая работа» / Beau travail (реж. Клер Дени, 1999)