Чем западный раб отличался от крепостного крестьянина в России

pantv — 30.07.2023

pantv — 30.07.2023

Газеты давали много дельных советов. Например печатались советы о воспроизведении рабов с целью увеличения благосостояния рабовладельцев. рекомендовалось применение принудительного секса между рабами, сексуальных отношений с хозяином и рабынями, для получения как можно большего числа детей. Постоянно рожающих рабынь всячески поощряли. Главная цель - производство новых рабов без ненужных трат на покупку новых рабов.

Африканские рабы ценились достаточно высоко, белые ирландские же рабы были намного дешевле. Практика скрещивания ирландских женщин-рабынь и африканских мужчин продолжалась несколько десятилетий и стала настолько распространенной, что в 1681 вышел закон "запрещающий спаривание ирландских женщин и африканских мужчин с целью производства рабов на продажу". Этот запрет ввели исключительно по причине того, что он наносил урон прибыли английской компании-перевозчику рабов.

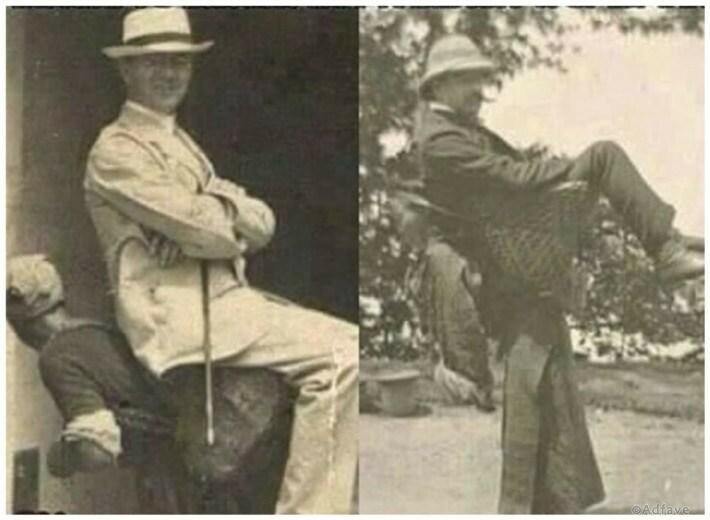

Подробно о рабстве Краткая история американской работорговли с картинками и фотографиями

В России же крепостное право или "закрепощение" (прикрепление к земле) крестьян складывалось постепенно, на протяжении более двух столетий и какого-либо единого "закона о крепостных" не существовало. На Руси существовало такое понятие как "холопство", но даже они не были рабами и имели свои права. Закрепощение крестьян началось с ограничения в 1497 году их права перехода от одного землевладельца к другому, а завершилось податной реформой Петра I 1718-1724 годов, окончательно прикрепившей крестьян к земле. Холопство было отменено.

Крепостной крестьянин, в отличие от раба, сам представлял себя в суде, отвечая за свои преступления. Крепостной обладал правами частной собственности (имел своё хозяйство) и полным правом вступать в брак и заводить семью, их дети были законны и наследовали имущество, но рождались крепостными.

Помещик не имел права убить крепостного. Но крепостного можно было выкупить.

Основная обязанность крепостных – отработка барщины. 3-5 дней в неделю они выполняли различные работы для своих хозяев: возделывали поля, строили дома, исполняли роль прислуги. Остальное время они тратили на собственное хозяйство.

Вторая обязанность – уплата оброка, то есть дани. Крестьяне отдавали его либо в натуральной форме (урожаем), либо деньгами. Количество дней барщины и величину оброка устанавливал помещик на свое усмотрение. Неотработка барщины жестоко каралась: в ходу были как физические наказания, так и различные штрафы.

Правила купли-продажи крепостных и их цена менялись много раз. В 1782 году, например, годовалая девочка оценивалась в 50 коп., что было дороже свиньи, но дешевле старой лошади. Дороже всего стоили повара, парикмахеры и иные мастера своего дела, а также те, кого продавали в рекруты. Так что торговля будущими солдатами превратилась в отдельный и самый доходный сегмент человеческого рынка.

В воскресенье нужно было посещать церковную службу, работать даже на себя в воскресенье было запрещено. Вечерами крепостные собирались вместе - пели песни, обменивались новостями. Не работали также в церковные праздники.

Зимой свободного времени было много. Занимались рукоделием. Корова была почти в каждой семье (как минимум). Без кормилицы коровы детям было не выжить, а семьи были от 10 до 15 человек. Например у жены крестьянина Федора Васильева из Шуи за 40 лет брака родилось 69 детей. Федор Васильев родился в 1707 году и женился в 17 лет. За время с 1725 по 1765 год у него в семье и появилось 16 двоен, 7 троен и 4 четверни. Это исторический факт который дошел до императрицы. Как за 40 лет брака родить 69 детей

Зима считалась порой массовых гуляний. Ярмарки, застолья, народные праздники - Рождество и Масленицу. Но свободы все равно не хватало.

Чтобы получить права, присущие свободным гражданам Российской Империи, крестьянину необходимо было получить особый документ – «вольную». Однако помещики не желали лишаться имущества (именно так они воспринимали крестьян), поэтому свободу давали редко. Лишь в 1847 году крестьяне получили право самим покупать себе волю, если их владелец обанкротился.

До 1765-го крестьяне могли жаловаться на помещиков лично государю (позже только через местные власти). Так называемые государственные крестьяне — крепостные, трудящиеся на землях, принадлежащих императорской казне, не подчинялись помещикам.

Побег имел срок давности. Лишь соборное уложение 1649 года дало помещикам право разыскивать «беглых» бессрочно. Позже, уже в конце XVII века появилась практика продажи, обмена или дарения крепостных стали обычным делом, у государства не было ни необходимости, ни желания ей препятствовать.

В 1721 г. Петр I в одном из своих указов осудил продажу людей "яко скотов" и распорядился "оную продажу пресечь; а ежели невозможно того будет пресечь, то бы хотя по нужде продавали целыми фамилиями". Увы, но в этой ситуации распоряжение государя не имело результата: по-прежнему крепостных продавали, дарили, меняли... при этом когда Петр ездил по Франции, то отметил нищету французов по сравнению с русскими крестьянами.

Конечно, при желании крепостного можно было свести со света придирками, поркой и прочим. Путь законодательство и защищало крепостных от чрезмерной жестокости помещика и привлекало их к ответственности за убийства и изувечивание крестьян. Суды были за помещиков. Полиция смотрела на наказания крестьян с пониманием. Печально знаменитая Салтычиха (Дарья Николаевна Салтыкова) была приговорена к пожизненному заключению в монастыре за убийства крепостных. В распоряжении Салтычихи находилось около 600 крепостных крестьян, 138 из них были замучены на смерть.

История мучительницы и душегубицы Салтычихи

Капитан Иван Турбин за убийство беглой крестьянской девушки был отправлен на каторгу — примеров действительно много. Но, к сожалению, крепостным постоянно доводилось терпеть суровые наказания в виде порки и избиений. Более того, с 1760 года помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь, а с 1765 года — на каторгу.

Жизнь крепостных полностью зависело на помещика. У Аракчеева крестьяне жили по Уставу. Регламентировано было все, включая в каком месте избы должен храниться уборочный инвентарь. Свадьбы по-любви приветствовались, но окончательное решение было за родителями и хозяином. Если девки не находили себе суженого до определенного возраста, их выдавали замуж за того кого назначат. Зато никаких одиноких дев у крепостных не было.

Ситуация несколько улучшилась в XIX веке. С подписанием в 1803 году Александром I Указа о вольных хлебопашцах крестьяне получили право выкупить свободу и землю. Всего за первую половину XIX века коллективно и индивидуально от крепостного права освободились около 10% помещичьих крестьян. Законодательно помещик являлся своеобразным посредником между крепостными и государством: одной из главных задач помещика был контроль над отработкой крестьянами податей и повинностей — выплатой налогов государству. В случае недоимок, власти могли взыскать их с хозяина или даже наказать его. В трудные времена, закон обязывал помещиков поддерживать своих крестьян. Помещикам было выгодно поощрять предпринимательскую деятельность своих крепостных: чем богаче становился крестьянин, тем больший оброк он платил своему барину. Поэтому помещики давали крепостным ссуды, отпускали на промысел. Некоторые крестьяне становились весьма богатыми людьми.

Главой города Мышкина был крестьянский сын Чистов. Очень богатый и уважаемый человек. Бывший крепостной графа Шереметьева, у которого старшие дети родились и росли ещё невольными. Не все даже хотели быть купцами, опять же налоги крестьяне платили низкие не то что купцы или дворяне. Вот только торговать оптом могли только купцы 2 гильдии. Так что пришлось платить денежки и вступать.

Жизнь крестьянина существенно отличалась от жизни раба: он имел права и некоторую свободу выбора, хоть и ограниченную.

Как в России отменили крепостное право

Сравнение крепостного права и рабства проблематично, поскольку крепостничество (на примере России) не было однородным явлением, оно постоянно видоизменялось, в отличие от рабства в классическом его понимании.

Инфа и фото (С) интернет. Основа: Викимпедия, https://rosuchebnik.ru/

Жалюзийные двери или сплошные полотна: что выбрать для вашего интерьера

Жалюзийные двери или сплошные полотна: что выбрать для вашего интерьера  Тяжело приходится в тюрьме тем, кто некорректно высказывается об СВО

Тяжело приходится в тюрьме тем, кто некорректно высказывается об СВО  Новая метла

Новая метла  Чудеса бывают

Чудеса бывают  Прямо сейчас

Прямо сейчас  Москва дореволюционная

Москва дореволюционная  Вчера вечером часть пути прошлась пешком

Вчера вечером часть пути прошлась пешком  Барбарис поспел

Барбарис поспел  Яркое солнце и тени октябрьским днём

Яркое солнце и тени октябрьским днём