Быть как все: создание советского человека

takoe_nebo — 24.08.2024

takoe_nebo — 24.08.2024

Дэвид Шиплер — известный американский журналист и писатель, профессор, лауреат Пулитцеровской премии. Записи из поездок по СССР в 1970-1980-е годы.

Ярче всего стиль образования и предъявляемые к нему требования видны на уроках изобразительного искусства. Основной упор здесь делается на реалистичное рисование или моделирование, часто исходящее из строгого образца. В одной детсадовской группе все дети лепили совершенно одинаковых пластилиновых петухов. Воспитатель был ими очень доволен. На полке лежали – лежали, а не висели – рисунки вьющегося стебля растения. И вновь все они были одинаковы, за исключением одного наброска. Смущённый директор сказал, что это рисунок новенькой девочки, которая пришла в группу всего несколько дней назад и которая скоро будет рисовать как все.

Вообще учителя испытывают неловкость за рисунки, не похожие на остальные. Мой знакомый видел, как 30 восьмилетних детей перерисовывали изображения снеговика с такой аккуратностью, как будто копировали через кальку. Один мальчик раскрасил своего жёлтым цветом, за что получил строгий нагоняй от учителя.

В уже упоминавшемся детском саду я просмотрел рисунки, которые дети делали на строительной площадке, получив задание рисовать только то, что видят. Ребята выполнили это с разной степенью умения. И только один мальчик внёс в свой рисунок элемент выдумки: прямо в центре он нарисовал золотоволосую принцессу. Я показал на неё учителю, который, решив, что мне это не нравится, поспешил заверить меня, что на стройплощадке действительно стояла светловолосая девушка.

Не могу сказать, что происходит в этом отношении в семьях, которые в любом обществе необычайно разнообразны в зависимости от интеллектуального уровня и социального статуса. Некоторые родители говорили мне, что они специально не дают своим детям фантазировать (как будто фантазия – что-то нездоровое!). Возможно, это следствие общей нелюбви к самоанализу. Погружения в подсознание в стиле Достоевского мало популярны в советском обществе.

В повседневной жизни совсем не прибегают к социологическому и психологическому анализу в воспитании детей. В отличие от традиционного западного интереса к личности – общее внимание привлечено лишь к её внешним проявлениям, а не к внутренним мотивам. Внутри может кипеть котёл чувств, которые никому не интересны до тех пор, пока они не начинают выплёскиваться через край.

Не пытаясь разбираться в мыслительных процессах, в советских школах все учебные предметы излагают примерно так же, как проводят уроки рисования в детском саду. Существуют ответы правильные и неправильные. На ранних стадиях своего развития дети учатся распознавать, где – какие. Вообще, в основе системы образования лежат определённость и однозначность, и к окончанию школы многие подростки вырабатывают что-то вроде иммунитета к иному толкованию и неоднозначности.

Общий стиль преподавания – педантичность, даже в предметах, свободных от груза, который лежит на общественных науках. Основной метод – выяснить, как усвоен пройденный материал, как будто ученик – сосуд, который можно в зависимости от воли учителя заполнять знаниями.

Метод зубрёжки применяется во многих областях и приводит к появлению в некоторых из них безупречно подготовленных специалистов. Если вы, гуляя по Москве или Ленинграду, пройдёте мимо музыкальной школы – окажетесь в волне очаровательных звуков, извлекаемых из фортепьяно и скрипки. Семи- и восьмилетние дети старательно ходят после уроков на занятия в музыкальные школы.

Большинство этих людей останутся любителями: заниматься музыкой их уговорили родители, как когда-то уговорили и меня. Здесь нет традиционного американского стремления заниматься весело. Это серьёзное занятие, требующее усилия. Пока ученик не усвоит определённый урок, каким бы скучным он ни был, ни один учитель не разрешит ему сыграть забавную мелодию.

Результаты такого образования нам хорошо известны. Хотя СССР славится множеством прекрасных исполнителей, профессиональные музыканты в США и Израиле, где в последние годы многие советские исполнители начали свою новую карьеру, часто сталкиваются с тем, что их игра – абсолютно точна, технически безупречна, но холодна и бесчувственна, ибо у них педантичность победила внутреннюю суть.

2.

В московском Дворце пионеров Дебора (жена автора. – Ред.) и я встретились с группой комсомольских активистов. Они занимались в кружках изучением различных стран мира. Наши юные собеседники принадлежали к наиболее обеспеченному слою общества. Это требует от них политической ортодоксальности, в обмен на которую они – дети профессоров, учёных и дипломатов – получают всевозможные привилегии и следуют по стопам своих родителей, вступая в партию и погружаясь в относительно комфортную жизнь.

Мне хотелось понять, чем живут советские юноши и девушки. Меня усадили во главе длинного стола. Напротив сидело человек 50 в возрасте 15-17 лет. Совершенно очевидно, что они хорошо подготовились к встрече.

Значительно позже мне рассказали, что такая встреча – событие беспрецедентное. Слишком велик риск заразиться чужеродными идеями: люди в таком возрасте особенно впечатлительны. Мне показалось, что те немногие на встрече, которые вообще что-либо говорили, достаточно безразлично относились к любым точкам зрения, отличным от их собственной. Правда, чтобы контролировать их идеологическую безупречность, рядом со мной сидел человек средних лет – руководитель группы, выполнявший функции «сторожа».

«Какие пороки этого мира вы бы хотели исправить?» – задал я вопрос. После секундного замешательства ответы посыпались один за другим, и все – вдоль линий, давно проведённых советской прессой.

Я обратил внимание моих собеседников на то, что они говорили о проблемах только западной жизни, и спросил: «А что бы вы хотели исправить у себя?» Молчание. «Неужели вы не хотите сделать ваше общество ещё лучше?» – продолжал я спрашивать у будущих представителей правящей элиты. Ответ был один: «Надо построить коммунизм».

«У вас когда-нибудь бывают разногласия с родителями по политическим проблемам?» Все покачали головой: «Нет». – «А с друзьями?» – «Никогда». – «Но политические-то вопросы вы обсуждаете?» – «Да, но разногласий не бывает». Я попросил поднять руки тех, кто всё-таки не соглашался с родителями. Ни одного человека. Я засмеялся и сказал, что они, наверное, единственные дети во всём мире, которые никогда не спорят с родителями.

«Кто ваши кумиры?» Долгое молчание, перешедшее в чувство общей неловкости. Наконец мальчик, говоривший о своём желании «строить коммунизм», произнёс: «Ленин». Я оглядел комнату. Девочка из латиноамериканского кружка сказала: «Фидель Кастро и Че Гевара». И снова тишина.

Я предложил им задавать вопросы мне. Спросили о положении в мире. Я сказал, что, по-моему, обе сверхдержавы играют в очень опасную игру, продавая оружие и соперничая из-за сфер влияния, раздувая региональные конфликты. Реакцией на мои слова был общий шок и негодование по поводу того, что я поставил на одну доску СССР и США: «Соединённые Штаты занимаются такими вещами, но мы, русские, – нет».

Моя слабая попытка объяснить, что государства никогда не действуют просто из добрых побуждений, вызвала вспышку изумления и раздражения. Невольно я бросил вызов фундаментальному видению мира, аккуратно разделённого на хороших и плохих; присутствовавшие взрослые и дети отчаянно боролись за то, чтобы сохранить в целости привычный образ. Как это напоминало мне мои собственные взгляды 50-х годов, когда мой мир подростка был разделён железным занавесом, а Америка казалась оплотом нравственности! В этой комнате на меня с полным недоумением смотрело зеркальное отражение того наивного и милого времени.

Мои собеседники не просто играли, они набрасывались на меня с декларативными заявлениями, пытались набрать очков в споре, а не обменяться мнениями. Безусловно, их удивляла моя готовность критиковать как СССР, так и США; я не подходил под стереотип пропагандиста.

3.

В советском обществе фантазии должны обязательно содержать в себе элементы коллективистской этики. Эта концепция внедрена в ценностную структуру с такой тщательностью, что попытка её опровергнуть вызывает у многих искреннее сопротивление.

У меня есть друг – не член партии, но один из немногих истинно убеждённых марксистов, которых я встречал в СССР. Он как-то привёл мне старую русскую пословицу, по его словам, идеально выражающую суть коллективизма: «На пшеничном поле поверх остальных только пустой колос стоит». С его точки зрения, это очень глубокая мысль, затрагивающая самую суть человеческой деятельности. Она отражает трансцендентальность традиционных общинных позывов по отношению к современной коммунистической доктрине, то есть укрепляет идеологию коллективизма на русской почве.

Слово «коллектив» стало палочкой-выручалочкой. Как выяснилось, советские школьники очень большое значение придают тому, как одноклассники оценят их поведение.

«Коллектив куда более важен, чем родители, – сказал мне студент-юрист. – Нам гораздо важнее, что о нас думают в коллективе, чем то, что о нас думают родители». В средних школах в повседневной практике используется коллективное «уговаривание», рассказал он мне, а в случае необходимости – и коллективное «наказание».

Представление о том, что коллектив воспитывает в человеке его лучшие качества, занимает важное место в системе советской этики. Даже если в кино и в театре показывают разрушительную силу коллектива, остаётся впечатление, что было извращено нечто весьма благородное. Идеи коллективизма не критикуют никогда. Западные ценности индивидуализма не имеют первостепенного значения. Считается, что коллектив – огромная сила, если её применять правильно. Этот тезис, безусловно, на руку советской политике лакирования реальности.

Важным моментом этой концепции является то, что за поведение и успехи ребёнка отвечают и учителя, и родители. Советские классные комнаты выглядят нешуточными помещениями для изучения основ чтения, письма и арифметики: парты и скамейки строгими рядами прикреплены к полу; стены увешаны лозунгами и портретами. Пять или шесть раз в году класс заполняется родителями, которые садятся за парты, как дети, и слушают сообщение учителя о том, как их дети учатся и ведут себя.

Институт открытого родительского собрания резко разделяет советское и американское общество. Некоторые учителя довольно жестоко раскрывают грехи ребёнка всем родителям класса. Ирина Макклеллан (русская учительница английского языка, вышедшая замуж за американца. – примеч. перев.) испытала на себе и родительскую, и учительскую долю и считает, что эта система ужасна. «Родители боятся ходить на собрания, потому что они себя там чувствуют как провинившиеся дети».

Недостатки такого образования не очень заметны, когда русские находятся в привычных им условиях, а не в открытых обществах Запада, куда эмигрируют. Не всем удаётся выполнить предъявляемое там требование – самостоятельно мыслить. Профессор в Иерусалиме с горечью рассказал мне, что он ведёт в группе русских студентов занятия по методике воспитания отсталых детей. Его подопечные идеально выполняют все его инструкции, но оказываются не в состоянии предложить оригинальное решение неожиданно возникшей проблемы. Как рассказывал мне другой профессор, издающий журнал в Тель-Авиве, где периодически публикуются статьи советских эмигрантов, те постоянно просят у него совета, о чём им написать, уделяя внимание поиску правильной линии поведения, а не правды.

Отличительными чертами советского мировоззрения становятся страх перед неизвестным, растерянность перед неопределённым. Внешний мир безопасен только тогда, когда он полностью упорядочен в сознании, внутренний мир хорош лишь при условии, что он лишён неуверенности. Главное – понимать, где и на чём ты стоишь.

Из книги «СССР глазами советологов», М., 1990 г.

|

|

</> |

Как строится организация wifi сетей в разных средах

Как строится организация wifi сетей в разных средах  В джунглях Борнео

В джунглях Борнео  Игорь Торик. Кумран и свитки Мертвого моря

Игорь Торик. Кумран и свитки Мертвого моря  Злой ребенок

Злой ребенок  Грета Тунберг и израильтяне.

Грета Тунберг и израильтяне.  Хотят, но не могут, или могут, но не хотят?

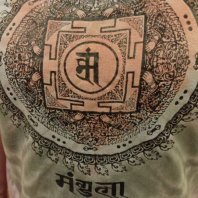

Хотят, но не могут, или могут, но не хотят?  Есть специалисты по санскриту и м***алам?

Есть специалисты по санскриту и м***алам?  Современные деньги - это полная фикция.

Современные деньги - это полная фикция.  Флэшмоб и уголовка

Флэшмоб и уголовка