6-я Кубано-Терская казачья кавдивизия Красной Армии в боях лета 1941 г. (часть

foto_history — 17.05.2024

Начало: https://ru-history.livejournal.com/5066590.html

foto_history — 17.05.2024

Начало: https://ru-history.livejournal.com/5066590.html

Многим из этих удалых кубанцев 1-го сводного эскадрона 6-й Кубано-Терской кавдивизии на предпоследнем предвоенном первомайском параде выпало сражаться в тяжелых боях июня-июля 1941.

В 23.30 22 июня командир Кубано-Терской казачьей кавдивизии генерал-майор Константинов получил приказ командира 6-го кавкорпуса Никитина (отступившего со штабом восточнее – в местечко Подгуже) на отвод частей дивизии в направлении на Белосток. Под покровом ночи, освещенной пожарами, казаки снялись с позиций и двумя походными колоннами в конном строю начали выдвижение в указанном направлении. Согласно Оперсводке №2 штаба 10 армии, новым районом сосредоточения 6-й кавдивизии были назначены Сокулка-Крынки, а связь с ней поддерживалась «через делегатов связи и рации». В то же время, как воспоминает старший сержант 39-го эскадрона связи Захара Рябченко, с 23 июня радиосвязь дивизии с вышестоящими штабами была нарушена: «Видимо поменялся код, новый нам не довели, и мы остались без связи». Приказ об отступлении был воспринят личным составом неоднозначно: с одной стороны, отход после удачного боя вызывал у казаков досаду, а с другой эти потомственные воины уже начинали понимать, что общий ход боевых действий складывается пока отнюдь не в пользу Красной Армии, и были готовы выполнить любой приказ командования. Оставленные прикрывать отход два эскадрона и артдивизион 152-го Терского Ростовского полка снялись с позиций и ушли перед самым рассветом 23 июня «при минимальном контакте с противником», однако части германской 23-й дивизии оперативно начали преследование и, что говорится, «сели на плечи» казачьему прикрытию. В результате эскадроны и артдивизион были полностью разгромлены, и на соединение к главным силам дивизии вышли только разрозненные группы уцелевших бойцов.

Боевой путь 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии в июне 1941.

Впрочем, есть версия, что в бою 22-23 июня 1941 г. 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии могла противостоять не 23-я, а 87-я пехотная дивизия вермахта (87. Infanterie-Division, ком-р генерал-лейтенант Богислав фон Штудниц - Bogislav von Studnitz, дивизионное прозвище "Gr;nes Herz"). Это соединение, хоть и не столь старое (сформировано в 1939), тоже имело боевую репутацию опытного соединения, и нашим казакам нечего "стесняться" такого врага.

В течение дня 23 июня 6-я Кубано-Терская казачья кавдивизия, выполняя задачу по сосредоточению в назначенном районе, прошла форсированным маршем более 75 км. Согласно воспоминаниям начштаба 94-го кавполка майора Гречаниченко, «враг не давал покоя, все время обрушивались бомбовые удары. В порядок маршевые колонны приводили себя на ходу». От налетов авиации противника казачьи части пытались укрываться в лесных массивах, однако это удавалось не всегда, и на открытом пространстве они несли тяжелейшие потери в личном и конском составе. В 1940 г. французская кавалерия умела выдерживать авианалеты люфтваффе, отпуская лошадей, на которых «переключались» немецкие летчики, и продолжала поле этого действия в пешем строю. Однако для воинской этики казаков (как и для польских улан в 1939 г.) бросить коней под огнем противника было недопустимо. В результате, подвергнувшись атаке с воздуха, эскадроны просто рассеивались и пытались выйти из-под огня на полном скаку, а германские «Мессершмитты» и «Штуки» с бреющего полета расстреливали всадников из пулеметов. Еще серьезнее пострадали на марше подразделения 35-го механизированного полка, танки и бронемашины которого, прикрытые только заградительным огнем немногочисленных казачьих зенитных пулеметов и орудий, представляли отличную мишень для гитлеровских стервятников. Кроме того, отсутствие подвоза ГСМ привело к тому, что танкистам приходилось сливать горючие из баков выведенных из строя машин, чтобы уцелевшие могли продолжить движение. В результате, к 17.30 23 июня, когда дивизия выполнив поставленную задачу сконцентрировалась в Супрасельской пуще в нескольких километрах к северо-востоку от Белостока, она фактически состояла только из сильно поредевших 94-й и 48-й кавполков, двух эскадронов 152-го кавполка и различных разрозненных групп и подразделений. Тылы, значительная часть артиллерии и большинство бронетехники были потеряны.

Дорога на Слоним, лето 1941 — техника Красной Армии, разбитая немецкой авиацией...

Личный состав был деморализован гибелью стольких товарищей и измотан физически, а начкомсоставу, кроме того, не давали покоя мысли о покинутых в Ломже женах и детях, о которых не было никаких известий (впоследствии выяснилось, что казаки из частей обеспечения все-таки сумели вывезти большую часть семей военнослужащих в Минск). Однако надо отдать должное командиру дивизии генерал-майору Константинову и другим командирам и штабным работникам 6-й кавдивизии, которые в таких ужасающих условия на фоне страшного поражения Красной армии в первые дни войны сумели сохранить дивизию как боевое соединение и выполнить приказ. Более того, как вспоминает майор Гречаниченко, комдив Константинов даже сумел сохранить небольшие запасы продовольствия и фуража и, как только район сосредоточения был достигнут, приказал выдать бойцам сухой паек и накормить лошадей. Положительно, казакам везло с командирами!

Однако высшее командование войсками советского Западного фронта в те трагические дни находилось в состоянии панической растерянности и, как результат, отдавало по поводу боевого применения 6-й Кубано-Терской казачьей распоряжения, далекие от адекватности. 23 июня в северной части Белостокского выступа была организована конно-механизированная группировка (КМГ) в составе 6-го мехкорпуса и 6-го кавкорпуса (формально она включала и 11-й мехкорпус, действовавший самостоятельно) для нанесения контрудара во фланг прорвавшейся группировке противника в общем направлении на Гродно. Ее возглавил заместитель командующего фронтом генерал-лейтенант В. И. Болдин, во время Польского похода РККА в сентябре 1939 г. командовавший аналогичным соединением. Впоследствии он вспоминал, что уже 23 г. в расположение его штаба прибыл командир 6-го кавкорпуса генерал-майор Никитин и доложил дословно следующее: «Шестая дивизия разгромлена». При этом, правда, он высоко оценил действия дивизии в ее первом бою, заявив: «Казаки превосходно дрались. Они буквально усеяли землю вражескими трупами, но не на шаг не отступили». Однако именно в тот момент преждевременная списанная своим корпусным командиром со счетов 6-я кавдивизия как раз заканчивала отступление в назначенный ей район сосредоточения и, несмотря на большие потери, не перестала существовать как боеспособное соединение и была готова драться опять. Что касается командования Западного фронта, то в «Боевом распоряжении от 23 июня 1941 г. командующему войсками 10-й армией на оборону рубеже Забеле, Визна, Сураж, Гайновка» оно отдало совершенно фантастический приказ «6-ю кавалерийскую дивизию 24.6.41 г. сосредоточить районе Свислочь в готовности 25.6.41 г. вести ею решительное наступление направлении Пружаны». Достаточно посмотреть на карту, чтобы понять, что для выполнения этого плана казакам предстояло проделать еще один почти 100-километровый марш и перейти с северного фланга «Белостокского выступа» на южный.

Не совсем ясно, был ли этот приказ доведен в дивизию, однако в таком случае генерал-майор Константинов счал возможным попросту «забить» на него: 6-я Кубано-Терская осталась под Белостоком. В ночь на 24 июня она выдвинулась на 35 км в направлении Сокулки и заняла оборону на широком фронте вдоль железнодорожной линии Сокулка-Белосток. Оставшиеся от 35-го Кубанского казачьего механизированного полка несколько танков и бронемашин и личный состав были переданы на усиление брошенных в отчаянное контрнаступление частей 6-го мехкорпуса. Очевидно, в ближайшие дни они все были уничтожены противником с воздуха, сожжены в наземных боях или брошены из-за отсутствия горючего и непроходимости дорог...

День 24 июня начался относительно спокойно, если не считать периодических авианалетов и стычек разъездов боевого охранения 6-й кавдивизии с разведдозорами противника. Бои шли несколько северо-западнее, и казаки могли наблюдать вздымающиеся в небо столбы дыма и постоянно «висящие» над полем боя самолеты люфтваффе. Этот день стал кульминационным в развитии контрудара КМГ генерала Болдина в направлении Гродно, и к 16.00 дивизия получила приказ о наступлении за фронтом 29-й механизированной дивизии 6-го мехкорпуса в направлении Гродно с последовательным захватом рубежей Верхолесье, Жуки и Сидра. Однако в условиях отсутствия связи с 29-й дивизией (втянутой в ожесточенный встречный бой с частями 20-го армейского корпуса Вермахта в районе Сокулка – Кузница) и недостаточности разведданных, казакам приходилось продвигаться буквально наугад, «прощупывая» направление движения сильными конными разведгруппами численностью до взвода. В авангарде в конном строю шел 94-й Кубанский Северо-Донецкий полк, усиленный артбатареей 15-го Терского конноартиллерийского дивизиона. Около 21.00 1-й эскадрон 94-го кавполка, усиленный пулеметным взводом, в долине реки Бобр (Бебжа) южнее Сидры натолкнулся на боевое охранение наступавшей немецкой 256-й пехотной дивизии (256. Infanterie-Division). Командир эскадрона старший лейтенант Ф. Липко спешил своих бойцов, завязал с противником перестрелку и запросил артиллерийскую поддержку. С вступлением в бой полковых 76-мм орудий немецкая пехота начала отступать и под прикрытием своей дивизионной артиллерии, вступившей с казачьими батареями в огневую дуэль, отошла за реку. С наступлением темноты командир 6-й кавдивизии генерал Константинов отдал приказ частям занять оборону и окопаться на рубеже Маковляны – колхоз Степановка. Несмотря на артиллерийско-пулеметный обстрел с германской стороны, казаки 94-го Кубанского Северо-Донецкого и 48-го Кубанского Белоглинского кавполков за ночь отрыли окопы полного профиля, окопали полковую артиллерию и укрыли коней в ближайшем лесу – западнее местечка Богуше. Два эскадрона 152-го Терского Ростовского кавполка и 15-й Терский конноартиллерийский дивизион оставались в дивизионном резерве позади позиций. Комдив Константинов планировал с рассветом возобновить наступление. Но жестокая реальность войны смешала его планы.

Оборонительный бой Красной Армии летом 1941. Современное изображение.

Как вспоминал начштаба 94-го кавполка майор Гречаниченко, «день 25 июня был для полка, да и для всей дивизии, самым черным днем. Начиная с рассвета, немецкая артиллерия открыла массированный огонь на всю глубину нашего боевого порядка. В воздухе на небольшой высоте непрерывно барражировала вражеская авиация. Она наносила бомбовые удары даже по небольшим группам наших войск, а истребители прикрытия гонялись за каждым человеком... Уже в первые часы все наше тяжелое вооружение было выведено из строя, радиостанция разбита, связь полностью парализована. Полк нес тяжелые потери, был плотно прижат к земле, лишен возможности вести какие-либо активные действия». Около полудня в наступление на позиции казаков двинулись подразделения 256-й и 162-й пехотных дивизий 20-го гитлеровского армейского корпуса. Это были «молодые» и относительно неопытные дивизии, сформированные в вермахте уже после Французской компании 1940 г., и в других условиях казаки сумели бы встретить их достойно, однако подавляющее огневое превосходство гитлеровцев сыграло свою роль. К вечеру оборона 6-й кавдивизии, понесшей огромные потери, была прорвана в нескольких местах, связь между частями, подразделениями и штабами потеряна и началось неорганизованное отступление. Большая часть лошадей была убита или разбежалась в ходе артиллерийских обстрелов и бомбардировок противника, а шанс оторваться от преследования был только у тех, кто сумел найти коня. Наиболее многочисленную группу, основой которой стали два эскадрона 152-го кавполка, а также работники штаба и политотдела дивизии, возглавил генерал-майор Константинов, который принял решение отвести остатки своих частей за реку Россь в район Воковыска. Для установления связи с другими подразделениями им был отправлен начштаба дивизии подполковник Трембич. Около 21.00 начштаба встретил довольно крупную группу, насчитывавшую примерно 300 казаков в конном строю, которую вывел из боя принявший командование 94-м кавполком после гибели подполковника Петросянца легко раненый майор Гречаниченко. Трембич передал им приказ комдива, отправился на поиски других подразделений и пропал без вести, как и большинство старшего комсостава 6-й Кубано-Терской кавдивизии. В условиях страшного разгрома КМГ генерала Болдина это могло означать только плен или смерть. Отряд майора Гречаниченко в ночь на 26 июня вобрал в себя еще одну группу верховых казаков – остатки 48-го кавполка под командой старшего лейтенанта Я. Гавронского – и, пройдя через пылающее местечко Крынки, к утру занял оборону на высотах в районе Большой Берестовицы. Здесь он в течение дня 27 июня выдерживал авианалеты и атаки передовых частей гитлеровцев и даже существенно пополнился за счет отходивших разрозненными кучками и подразделениями красноармейцев из частей разбитой КМГ. Майор Гречаниченко вспоминал, что только тогда он и его казаки осознали всю катастрофичность масштабов поражение советского Западного фронта, и для них «это была сильная, почти физическая боль». В ночь на 27 июня группа снялась с позиций и в смешанном конно-пешем строю начала отход к Волковыску без контакта с противником.

Большинство бойцов и командиров 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии, не погибших в роковом бою 25 июня, разделили судьбу 10-й армии, КМГ генерала Болдина и других обескровленных и деморализованных соединений Красной Армии, загнанных войсками врага в печально знаменитый «Белостокский котел». Как свидетельствует в своих мемуарах командующий 2-й танковой группой (2. Panzer Gruppe) вермахта генерал Гейнц Гудериан, те из красноармейцев, кто выжил при постоянных бомбардировках, обстрелах и в отчаянных попытках прорваться сквозь огненный обруч окружения, к 3 июля начали большими группами сдаваться в плен…

Впрочем, непокорная и свободолюбивая натура казаков нередко отказывалась мириться с перспективой безвестно сгинуть за колючей проволокой, и многим военнослужащим 6-й кавдивизии удалось укрыться среди местного населения. Вероятно, не в последнюю очередь потому, что лихие кубанцы и терцы пользовались большой популярностью у белорусских девчат!

Бойцы и командиры Красной Армии, сражавшиеся в "Белостокском котле", на немецком сборном пункте военнопленных в р-не Слонима, июль 1941.

Между тем последние героические осколки 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии осуществляли отход за реку Россь. Отряд комдива Константинова совершил конный марш без особых происшествий и 27 июня занял оборонительные позиции в районе Волковыска. Группа же майора Гречаниченко на рассвете на подходе к реке встретилась с непредвиденным обстоятельством в лице конвоя маршала Советского Союза Г. И. Кулика, хаотически метавшегося по частям и соединениям Западного фронта. На этого скандально известного военачальника произвели благоприятное впечатление мужественный раненый командир и его сохранившие строй казаки, и майор «с места в карьер» получил приказ ни много ни мало организовать оборону за рекой Россь севернее Волковыска. Окапываясь на указанном рубеже, Гречаниченко и его люди стали свидетелями потрясающей своими масштабами картины исхода беженцев и разгромленных войск. «Мимо сплошным потоком двигались автомашины, трактора, повозки, переполненные народом, - написал в своих мемуарах начштаба 94-го кавполка. - Мы пытались останавливать военных, ехавших и шедших вместе с беженцами. Но никто ничего не желал слушать. Иногда в ответ на наши требования раздавались выстрелы. Все уже утверждали, что уже занят Слоним, что впереди высадились немецкие десанты, заслоны прорвавшихся танков, что обороняться здесь не имеет никакого смысла».

Трагедия лета 1941. Беженцы.

28 июня немецкая авиация начала массированную бомбардировку импровизированных позиций советских войск на берегах Росси и в районе Волковыска, а затем появились передовые части 7-го и 9-го армейских корпусов Вермахта, пытавшиеся с ходу форсировать водную преграду. Обе казачьих боевых группы – генерала Константинова и майора Гречаниченко - вместе с другими подразделениями заслона весь день вели упорный оборонительный бой, сдерживая мощный натиск превосходящих сил пехоты противника. 29 июня остатки советских войск начали отход с волковыского рубежа в общем направлении старой государственной границы, где, как представлялось дезориентированным бойцам и командирам, группируются свежие силы Западного фронта для отпора агрессору. «Все стремились туда кто как мог и сколько мог», - вспоминал майор Гречаниченко. При отступлении был тяжело ранен осколками бомбы в ноги и спину храбрый командир 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии генерал-майор Константинов. На автомашине его в сопровождении ординарца и женщины-военфельшара отправили в Минск в окружной госпиталь. Однако, как оказалось, город был уже занят прорвавшимися германскими танками и мотопехотой. Раненого генерала удалось спрятать у местного населения в предместье белорусской столицы. С его выходом из строя была окончательно утрачена надежда на воссоединение двух сохранившихся казачьих отрядов.

Тогда же, 29 июня, 6-я кавдивизия в последний раз упоминается в штабных документах Западного фронта. В Оперативной сводке № 10 о ходе боевых действий войск фронта несколько запоздало, но вполне объективно сообщается: «6-я кавалерийская дивизия с исходном положении для наступления на рубеже Маковляны, Кол. Степановка подверглась сильной атаке авиации, которая продолжалась беспрерывно до 12 часов. В 12.00 25.6.41 г. дивизия была рассеяна и в беспорядке начала отходить в леса юго-западнее Нова Воля». Трагический парадокс заключается в том, что сама дивизия к этому моменту существовала уже только на бумаге…

Боевая группа майора Гречаниченко 30 июня вышла на линию старой госграницы, где ее ждало столь же ужасающее зрелище разгрома и панической неразберихи. «Все перелески были забиты машинами, повозками, госпиталями, беженцами, разрозненными подразделениями и группами отступавших наших войск, оказавшихся в окружении», - записал Гречаниченко.

Однако в этом хаосе казаки продолжали оставаться все еще державшейся вместе и готовой сражаться «боевой артелью», хоть и смертельно уставшей. Неудивительно, что когда командующим 3-й советской армией генерал-лейтенатом В. И. Кузнецовым в ночь с 1 на 2 июля 1941 г. была организована попытка прорыва из окружения в юго-восточном направлении через железнодорожную линию Барановичи-Минск, казаки майора Гречаниченко были включены в состав сводного отряда, который прикрывал прорыв на направлении разъезда Волчковичи. К сожалению, после жестокого и кровопролитного сражения вырваться из окружения удалось лишь немногим. Боевая группа казаков до самого рассвета вела неравный бой, сдерживая германские части, стремившиеся «заткнуть» пробитый в котле узенький проход. После того, как отряд был разгромлен, а большинство бойцов и командиров погибли или оказались в плену, майор Гречаниченко с горсткой уцелевших сумел укрыться в лесном массиве. Очевидно, крайне измотанные физически и морально бойцы, как и их командир, дошли до некого психологического предела. Отчаявшийся Гречаниченко, у которого к тому же воспалилась рана, велел казакам «разойтись и пробираться самостоятельно». Сам он сумел получить медицинскую помощь в одной из местных гражданских больниц и впоследствии «затихариться» среди сельского населения.

Последней сохранившейся группе казаков численностью до 350 бойцов, с которой шли остатки штаба и политотдела 6-й Кубано-Терской кавдивизии, после ранения генерала Константинова удалось избежать окружения в «Минском котле» и отступить в район Орши. Там конникам пришлось оставить своих истощенных переходами и окончательно «разбивших ноги» лошадей, и они влились в оборону советских войск как пехотное подразделение. К сожалению, подробности июльских боев последних казаков 6-й Кубано-Терской неизвестны; считается, что к середине июля подавляющее большинство из них сложили под Оршей свои головы или попали в плен.

По некоторым данным, этой группой вывозились зачехленные боевые знамена дивизии и ряда ее частей. Однако точная их судьба до сих пор остается загадкой. В списке трофеев вермахта на Восточном фронте, насколько известно, не упоминается ни одно из знамен 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии. Вероятнее всего, они были либо безвозвратно утрачены в боях, либо спрятаны последними остававшимися в живых казаками и впоследствии так и не найдены.

Так завершился трагический боевой путь единственной казачьей дивизии Красной Армии, принявшей в июне 1941 г. первый удар гитлеровских войск. Впрочем, многие польские или французские соединения, в 1939 и 1940 гг. достигшие не большего, давно получили у себя на родине эпитет «героических». Доблести их солдат и офицеров посвящены памятники, исторические исследования и художественные произведения. Казаки 6-й Кубано-Терской кавдивизии все еще ждут признания своего подвига…

К исходу лета 1941 г. немногие казаки и командиры дивизии, сумевшие поодиночке и малыми группами вырваться из смертельных котлов Западного фронта в Белоруссии, сражались в составе других частей и соединений Красной армии (как правило не кавалерийских) или находились на излечении в госпиталях. Дивизия ушла в небытие с десятками других, не переживших тяжелого разгрома первых месяцев войны. 19 сентября 1941 г. она была официально расформирована.

Тысячи отважных казаков и командиров 6-й кавдивизии сложили свои головы в июньских-июльских боях 1941 г., и точное их число, наверное, уже никогда не будет установлено. Одновременно, несмотря на традиционное для казаков стремление всеми силами избежать плена, большое количество военнослужащих Кубано-Терской казачьей в первые недели войны оказались за колючей проволокой гитлеровских лагерей для военнопленных. Наибольшее число казаков попало в плен после разгрома 25 июня в «Белостокском котле», менее многочисленные группы были захвачены врагом ранее – в боях на границе, и позднее – после разгрома боевой группы Гречаниченко и под Оршей. Большинство красноармейцев, попавших в плен в «Белостокском котле», в начале июля были сконцентрированы немцами на двух армейских сборных пунктах (в Березе Картузской и Бобровниках) и в шести «дулагах» (концентрационных лагерях) – в Волковыске, Молодечно, Лиде, Слониме, Липово и Гродно. Казаки могли оказаться во всех или в части из них. Согласно информации известного историка проблемы плена во Второй мировой войне Арона Шнеера, условия, в которых содержались красноармейцы, были поистине ужасными: сотни тысяч людей были сконцентрированных под открытым небом в условиях абсолютной антисанитарии и отсутствия адекватной медпомощи раненым. Советские военнопленные массами погибали от инфекционных заболеваний и просто от истощения и обезвоживания, а в осеннее-зимние месяцы – от холода. К зиме 1941-42 гг. большая часть советских пленных умерла в страшных мучениях; вся полнота вины за это чудовищное военное преступление ложится не только на нацистское руководство, но и на командование вермахта, не желавшее наладить адекватное содержание военнопленных или, как предусмотрено условиям Женевской конвенции, "если это невозможно, провести их освобождение" (за исключением отдельных случаев).

Вероятно, содержавшиеся там казаки разделили жестокую судьбу своих товарищей по неволе. Немногие выжившие в плену, например, старший сержант 39-го эскадрона связи Захар Рябченко, прошли затем через различные лагеря на территории Польши и "третьего рейха", а после освобождения познакомились с отношением сталинских органов безопасности к бывшим пленным.

Старшина 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии Дмитрий Денисенко.

Удачнее сложилась судьба казаков 6-й Кубано-Терской кавдивизии, попавших в плен после разгрома боевой группы майора Гречаниченко или при попытках выйти из окружения за рекой Россь. Их эпопея вполне могла бы послужить сюжетом для военно-приключенческого кинофильма или романа. После пленения они (несколько десятков человек) были направлены в концентрационный лагерь в Минске, где условия для тысяч красноармейцев были несколько лучшими хотя бы потому, что немецкая лагерная администрация сконцентрировала там до 300 трофейных полевых кухонь и, хоть и скудно, но кормила пленных. Однако в первую очередь казакам удалось выжить, вырваться на волю и еще сказать свое веское слово в войне потому, что среди них оказался, как бы выразились сейчас, прирожденный неформальный лидер. 24-летний старшина Дмитрий Денисенко, сын кубанского казачьего офицера Первой мировой и Гражданской войн, сумел сплотить вокруг себя сослуживцев и не дать им пасть духом, что было особенно важно в страшных условиях немецкого плена. Установив непререкаемое лидерство над своей группой (хотя в ней были даже скрывавшие свои звания лейтенанты и политруки), Денисенко сумел завоевать такой авторитет в лагере, что его люди никогда не оказывались обделенными при раздаче скудного пайка, а лагерная полиция, навербованная гитлеровцами из самых отпетых головорезов, считалась с ними. Внешне дисциплинированный и исполнительный, но державшийся неизменно с достоинством и, к тому же, владевший немецким языком на неплохом советском школьном уровне, казак получил доверие лагерной администрации. Используя новые связи, старшине Денисенко удалось добиться, чтобы его группа в начале 1942 г. была направлена на работу в город Столбцы, а затем – на лесозавод в деревню Новый Свержень, где казаки находились фактически на положении свободных рабочих. Сориентировавшись в обстановке и окрепнув физически, казаки 5 мая 1942 г. внезапно обезоружили охранявших завод белорусских полицаев и, реквизировав у местных жителей лошадей, ушли партизанить в Налибокскую пущу.

Отряд быстро пополнился за счет белорусской молодежи и бывших военнослужащих Красной армии, скрывавшихся по деревням (в частности, одним из первых был «мобилизован» проживавший как частное лицо майор Гречаниченко, которого Денисенко очень уважал, но на командную должность все равно не допустил). Действуя с отчаянной смелостью и подлинной казачьей смекалкой, Денисенко вскоре прославился среди местного населения как «атаман Митяй». В августе 1942 г. он развернул отряд в Особый казачий Белорусский кавдивизион, а в апреле 1943 г. – в 1-ю Белорусскую особую казачью партизанскую бригаду, состоявшую из постоянных «атаманской» и «пластунской» сотен, нескольких отдельных взводов, полевого госпиталя и «управы» по работе с беженцами. В зависимости от прибыли/убыли личного состава формировались другие сотни, роты и отряды-"филиалы".

Нередко бригаде удавалось наносить оккупантам чувствительные удары; в других боях она сама несла тяжелые потери, и Денисенко был несколько раз серьезно ранен. Сотрудничая с руководством советского партизанского движения в Белоруссии, Денисенко, тем не менее, всегда стремился к сохранению полной автономии, сам назначал «сотников» и «взводных» и не принимал в бригаду «контролирующих товарищей из центра». Когда в апреле 1944 г. «атаман Митяй» больше не мог уклоняться от создания в бригаде должности политкомиссара, он сделал комиссаром своего бывшего командира майора Гречаниченко. После освобождения Белоруссии большинство бойцов бригады влились в состав регулярных казачьих частей Красной Армии.

Комбриг Денисенко и комиссар Гречаниченко (пешие) с партизанами "атаманской сотни" (1-го эскадрона) своей бригады, 1944.

Мужественный казачий командир 1941 г. Гречаниченко закончил войну со скромным карьерным ростом до подполковника и был вскоре уволен в запас. «Идейно невыдержанного» Дмитрия Денисенко в армию не пустили, по официальной версии «вследствие плохого состояния здоровья», и оставили на «народнохозяйственной работе» в тылу. Пользовавшийся большим уважением среди местного населения, после войны бывший лихой атаман несколько лет занимал второстепенные должности в различных райисполкомах Белорусской ССР; однако перманентные конфликты «резавшего правду матку» казака с партийным начальствам привели к тому, что «неудобного героя» послали на работу в колхоз, где он и трудился до конца жизни.

Важную роль в партизанском движении в Белоруссии сыграл и бывший командир 6-й Кубано-Терской казачьей кавдивизии генерал-майор Константинов. Едва оправившись от тяжелых ранений к началу 1942 г., он оставил свое убежище и после долгих и драматических поисков сумел установить контакт с Минским подпольным обкомом ВКП(б). Вплоть до сентября 1942 г. Константинов был задействован руководством советских партизан как ответственный за военно-оперативную работу соединения из нескольких отрядов, действовавших в зоне Полесья. Затем, будучи вывезен на «большую землю», бывший комдив 6-й Кубано-Терской казачьей некоторое время состоял «на листе ожидания» в распоряжении Центрального штаба партизанского движения, прошел ускоренный курс Высшей военной академии и с февраля 1943 г. вновь находился в действующей армии на различных командно-штабных должностях. Войну он закончил одним из наиболее известных командиров советских кавалерийских корпусов, генерал-лейтенантом и Героем Советского Союза.

После войны генерал Константинов пытался собирать сведения о своих бывших подчиненных из 6-й кавдивизии, однако результаты оказались неутешительными: из почти семи тысяч удалых кубанских и терских казаков, принявших свой первый бой в Белоруссии 22 июня 1941 г. до долгожданного мира дожили считанные сотни, а возможно – и считанные десятки людей.

_____________________Михаил Кожемякин.

Л И Т Е Р А Т У Р А:

1. Егоров Д. Н. Разгром Западного фронта. М., 2008.

2. Исаев А. В. Десять мифов Второй мировой. М., 2004.

3. Солонин М. Бочка и обручи, или Когда началась Великая Отечественная война? Дорогобыч, 2004.

4. Курков Г. М. Кубанские казаки на фронтах Великой Отечественной. «Военно-исторический журнал», № 4, 2006.

5. Болдин И. В. Страницы жизни. М., 1961.

6. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1971.

8. Советская кавалерия, военно-исторический очерк М., 1984

9. Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск, 1999.

10. Мюллер-Гиллебранд Б. Сухопутная армия Германии 1933-1945. М., 2003.

11. Шнеер А. Плен. Советские военнопленные в Германии, 1941-1945. Мосты культуры/Гешарим, 2005.

12. Сченснович Н. И. Записки актера и партизана. Минск, 1976.

13. Мельтюхов М. Советско-польская война. Блицкриг в Европе 1939-1941, Польша. М., 2004.

14. Проэктор Д. Блицкриг в Европе 1939-1941, Война на Западе. М., 2004.

15. Пятницкий В. И. Казаки в Великой Отечественной войне. М., 2007.

И Н Т Е Р Н Е Т – Р Е С У Р С Ы:

http://rkka.ru/cavalry/30/006_kd.html

http://www.soldat.ru/doc/dis/zap/t09a.html

http://bdsa.ru/

http://cossac-awards.narod.ru/1Bel_KPB.html

http://www.axishistory.com/index.php?id=1425

Ремонт кофемашин Saeco: советы по выбору сервисного центра

Ремонт кофемашин Saeco: советы по выбору сервисного центра  Ночь, луна, фонари

Ночь, луна, фонари  Не осилил №7

Не осилил №7  55 лет "Apollo 11"

55 лет "Apollo 11"  Мелодии дня

Мелодии дня  Вернисаж по пятницам. Ягоды, часть II

Вернисаж по пятницам. Ягоды, часть II  Недорезанный

Недорезанный  Случайное фото

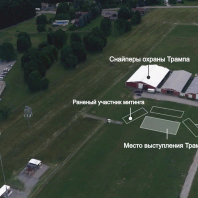

Случайное фото  Спецслужбы США сделали всё, чтобы у стрелка была удобная позиция

Спецслужбы США сделали всё, чтобы у стрелка была удобная позиция