Сегодняшние антиваксеры - наследники сталинских времен. Из воспоминаний миколога

takoe_nebo — 19.12.2021

Учёный, доктор биологических наук, профессор Зинаида Гавриловна

Степанищева — одна из создателей микологии в СССР и

основоположников Московской школы медицинских микологов. Из книги

"Неокончательная правда".

takoe_nebo — 19.12.2021

Учёный, доктор биологических наук, профессор Зинаида Гавриловна

Степанищева — одна из создателей микологии в СССР и

основоположников Московской школы медицинских микологов. Из книги

"Неокончательная правда"."В последние годы жизни Сталина мракобесие достигло своей верхней точки. Средства массовой информации нагнетали недоверие и ненависть к врачам. Постоянно сообщалось, что врачи травят больных лекарствами, что все лекарства отравлены, что через вату заражают женщин раком, и много всяких небылиц. Это говорилось не только о кремлевских врачах, которые уже давно были за решеткой, но и о врачах вообще. Работать с людьми стало очень трудно. И хотя я лечением не занималась, никаких лекарств никому не давала, но наши методы и инструменты, с помощью которых мы брали материал для анализа, у некоторых больных, ошалевших от пропаганды, вызывали подозрение и недоверие. Входя в лабораторию, некоторые, к счастью редкие, больные начинали прямо с угроз: — Только попробуй сделать мне больно - убью на месте.

Эта наша процедура не больнее, чем укол при взятии крови. Не так больно, как неприятно. Но слово «больно» каждый понимает по-своему. По моим наблюдениям, женщины более терпеливы и доверчивы, чем мужчины. Они быстро раздеваются и подставляют нужную часть тела. Мужчины же начинают недоверчиво посматривать на наши инструменты и спрашивать - это зачем? Это для чего? Что именно я собираюсь делать? Не будет ли больно. Некоторые вдруг начинали бледнеть, на лице выступал пот. Появлялась дрожь в голосе, в руках. А я еще до него и не дотронулась. Потом, конечно, когда все было уже позади, они посмеивались над собой и старались свой испуг представить как шутку.

Это было во время войны, когда взаимоотношения между людьми были нормальными. Когда же приходил задуренный пропагандой человек и начинал с угроз, откладывала в сторону инструменты и начинала проводить с ним длительную успокаивающую психотерапию. Объясняла, что к чему. Скоблила сначала себе руку, потом ему. Рассказывала, как дети и женщины легко переносят эту процедуру. И только устанавливая контакт и доверие, приступала к делу.

...В нашем институте постоянно нагнеталась атмосфера оголтелой, истерической бдительности. Нас накачивали бредовыми идеями о том, что агенты иностранной разведки только и рвутся к нам в институт, чтобы узнать важные государственные тайны. Конечно, никто не мог ответить на вопрос, какие важные государственные тайны можно обнаружить в кожно-венерологическом институте. Эти агенты якобы стоят во всех темных углах и закоулках нашего помещения. Мы должны проявлять бдительность и по отношению к нашим же сотрудникам, так как не знаем, кто из нас завербован иностранной разведкой.

Однажды к нам в лабораторию зашла сотрудница из соседней лаборатории. Я была занята с больными и не уделила ей внимания. Покрутившись две-три минуты и спросив что-то у лаборантки, она ушла. Часа через два меня вызвали к директору. Перед кабинетом уже собралось несколько человек и подходили еще. Когда все приглашенные собрались, нас впустили в кабинет и началось представление.

- Ротозей Иванов! — говорил директор. — Получите государственное имущество, которое было вам доверено, а вы его не сохранили. И ротозею (это мог быть старший научный сотрудник или профессор) вручался пинцет или скальпель, или пузыречек со спиртом. Люди принимали эти вещи, недоуменно пожимали плечами и в полной растерянности отходили от стола, даже не делая попытки потребовать объяснений за нанесенное оскорбление. Дошла очередь и до меня: — Ротозей Степанищева! Получите окуляр от вашего микроскопа. Чем вы занимаетесь на работе, если до сих пор не обнаружили, что в вашем микроскопе нет окуляра?

Я действительно не обнаружила. Было много больных. Шел прием. Я набирала материал и не садилась за микроскоп. Но я, как и все, не пыталась оправдываться. Под конец нам объяснили, что это очередная проверка нашей бдительности. Члены партии были распределены по лабораториям и получили задание украсть в лаборатории какой-нибудь предмет, желательно в присутствии сотрудников этой лаборатории. Бдительных среди нас не оказалось. Никому не пришло в голову следить за вошедшим к нам нашим же сотрудником. Этот научный сотрудник, выполняя партийное поручение, заговаривал нам зубы и норовил что-нибудь схватить со стола, когда мы случайно отворачивались. Нам было сказано, что государство доверило нам казенное имущество, а мы оказались «пособниками врага». Мы — ротозей, разини, растяпы. Этими словами обзывали всех подряд, невзирая на лица-наверное, директор получал удовольствие от того, что безнаказанно оскорблял уважаемых людей.

Нам было сказано также, что если подобная история с кем-нибудь из нас повторится, то об этом сотруднике будет поставлен вопрос, а можно ли вообще ему доверять?

Вот такие игры в бдительность разыгрывало с нами наше начальство. Но были сюжеты и посерьезнее.

После очередного перекраивания «жилплощади» у нас отобрали одну комнату с боксом. И когда нам для некоторых работ нужны были стерильные условия, приходилось просить другие лаборатории впустить нас в их бокс. Однажды Дуся должна была разлить среду по пробиркам. Операция эта требует стерильности и быстроты работы, так как питательная среда с агар-агаром в течение 10-20 минут застывает и разлить ее уже невозможно. Я попросила заведующую одной из лабораторий пустить нас в бокс.

С Клавдией Сергеевной мы были в самых лучших отношениях, и у нас не было принято друг другу отказывать. Но напуганная всей обстановкой, она сто раз мне напомнила о бдительности, о том, чтобы мы не впускали никого постороннего, и наконец дала ключ. Дуся занесла в бокс горячую среду и побежала за пробирками. Расстояние между нашими лабораториями было около десяти метров. Зная, что у нее будут заняты руки и что буквально через одну-две минуты она вернется, Дуся повернула ключ в двери, но не вынула его. Возвратилась с пробирками, а ключ из двери исчез. Когда Дуся с переношенным от испуга лицом вбежала в нашу лабораторию и сказала: «Нет ключа!» — перекосилась и моя физиономия.

Полагая, что, может быть, Клавдия Сергеевна от повышенной бдительности следила за Дусей и взяла ключ, чтобы проучить ее, я побежала к Клавдии Сергеевне. Услыхав эту новость, Клавдия Сергеевна схватилась за валидол (она только что вышла после инфаркта) и начала объяснять мне, что при всем хорошем ее отношении ко мне она не может рисковать работой и немедленно будет писать рапорт директору, чтобы объяснить ему, что в этом ротозействе виновата не она, а я или моя Дуся. Я стала умолять ее немного подождать. Среда уже давно остыла. О ней никто и не вспоминал. Черт с ней! Завтра сварим другую!

Тем временем пришли с занятий два аспиранта, рабочее место которых находилось именно в этой запертой комнате. Они тоже стали бродить в коридоре, привлекая к себе внимание. Словом, не работала я, не работала Дуся, не работал Абрам Михайлович, не работала Клавдия Сергеевна, которая лежала на стульях где-то на мойке, сосала в невероятных количествах валидол и каждую минуту хваталась за бумагу, чтобы писать рапорт директору. Но из сочувствия ко мне откладывала это занятие.

Только через четыре часа, в течение которых мы находились в страшной лихорадке, меня, наконец, позвали к директору. В его кабинете находилась сотрудница Р.С. Я уже не помню, что именно говорил мне директор, возвращая ключ. Весь набор газетной трескотни того времени был обрушен на мою голову. Не обошлось и без наглой лжи. Он утверждал, что в течение двух часов дверь была открыта настежь и только благодаря бдительности Р.С не произошло никаких диверсий.

Напрасны были мои уверения, что нам надо было разлить горячую среду, а она застывает через 20 минут. Ни о каких двух часах и речи не могло быть. Ключ был изъят за две минуты нашего отсутствия, никакая логика на него не действовала. Схватив ключ, я помчалась к Клавдии Сергеевне, чтобы прекратить ее сердечные приступы. Затем как ураган влетела в кабинет Абрам Михайлович. Нервы мои сдали, и я с рыданиями упала в кресло. Вслед за мной робко вошла Р.С Она стала объяснять мне, что это ее партийное поручение, что ее несчастье в том, что она приставлена именно ко мне, к человеку, которого она уважает и искренне любит. Наверное, мне надо было бы ее пожалеть. Но эта четырехчасовая трясучка, которая тоже была специально задумана (пусть, дескать, помучаются), довела меня до такого состояния, которого я, пожалуй, и не припомню в своей жизни. И я начала на нее кричать

Я, конечно, не помню, что и как я кричала. Но что-то вроде того, что если она думает, что этими действиями укрепляет советское государство, то она ошибается. На самом деле она занимается вредительством. Сегодня был сорван рабочий день у десятка людей. Бедная Клавдия Сергеевна чуть не умерла. Я, конечно, понимаю, что Р.С блестяще выполнила партийное поручение, но чего это стоило всем нам?! Она должна объяснить своей партии, что это гнусное, недостойное занятие. Вконец расстроенная Р.С. вся в слезах вышла из комнаты. Тогда Абрам Михайлович, который до этого не проронил ни одного слова, только испуганными глазами смотрел на меня, обхватил рутами свою лысую голову, начал качаться из стороны в сторону и шептать: «Что вы натворили? Все кончено! Теперь нас с вами арестуют».

Но предсказание его не сбылось. Через несколько дней умер Сталин. Обстановка в стране стала меняться. Через какое-то время выпустили арестованных врачей. Один наш сотрудник, прочтя это сообщение в газете, неосторожно сказал: «Хотел бы я теперь видеть морду нашего директора». Tуpaнову, по старой привычке, тут же донесли, а потом сами же рассказывали о его реакции: «А чего смотреть на мою морду? Я выполнял решения партии и правительства».

..Однажды, в разгар борьбы с космополитизмом, ко мне в лабораторию вбежала наша сотрудница О.Г.Вихрева. Озираясь по сторонам и убедившись, что кроме меня никого нет, протянула мне какую-то книгу со словами: — Ну вы только посмотрите, что делается! И это в нашей институтской библиотеке!

Я сразу узнала книгу. Это был сборник самых первых работ по микологии в нашей стране. Он был издан в начале века. В чем-то он уже устарел, но к нему обращались, когда надо было писать историю какого-нибудь вопроса. Возмущение Вихревой мне было непонятно. — А что, собственно, вас волнует? — А вы разве ничего не видите?

Я опять пробежала глазами название книжки и еще раз убедилась, что это тот самый сборник.

— Ну а это! Это! — Она тыкала пальцем в какой-то штамп. Штамп был мне тоже знаком, поэтому я и не обратила на него внимания. Не помню точно текст на штампе, но смысл был следующий: «Американское еврейское благотворительное общество «Джойнт» дарит ЦКВИ эту книгу». Вот и все! Возможно, там была еще какая-то дата, потому что у меня осталось впечатление, что зтот подарок был сделан в 1921 году, когда был организован ЦКВИ. То есть около тридцати лет эта книга находилась в нашей библиотеке, и все, кто имел какое-то отношение к микологии, держали ее в руках.

— Ну, и что? — удивилась я, поняв, наконец, в чем дело. — Как это что? А вам мало? Американское! Еврейское! Что вам еще нужно? Я немедленно иду к директору и покажу ему, что у нас творится в библиотеке.

Ольга Григорьевна не была антисемиткой. Но жизнь ее сложилась так, что о некоторых сторонах жизни у нее были однобокие представления. Она происходила из большой рабочей семьи, жила в маленьком городе, мать рано умерла, и девочка росла в детском доме. Там она прошла все стадии коммунистического воспитания: была пионеркой, комсомолкой, а позже осталась там пионервожатой. Сначала ей втолковывали определенные понятия, потом она их вбивала в детские головки. Она привыкла только эти понятия считать правильными и не подлежащими обсуждению и тем более осуждению.

Окончив шесть или семь классов средней школы, Вихрева получила путевку на учебу в Медицинском институте. В институте вступила в партию. Учеба давалась ей трудно, так как не было ни подготовки, ни общего развития. Но так или иначе, диплом она получила и с помощью парторганизации поступила в аспирантуру в ЦКВИ, но окончить ее не успела. Началась война, и Ольгу Григорьевну как врача мобилизовали. На фронте она встретила человека, который стал ее мужем. После войны родился ребенок. Оставлять его было не с кем, и ей пришлось некоторое время не работать. А когда появилась возможность, ее не приняли в аспирантуру как «переростка». Но тут помогла родная партия. Выхлопотали специальное разрешение Минздрава, что «в порядке исключения», «принимая во внимание фронт», восстановить ее в аспирантуре, и она попала в наш отдел.

И вот в безупречной биографии Ольги Григорьевны появилось «черное пятно». Муж, которого она безумно любила, даже боготворила, перед которым преклонялась, — был еврей. Да не просто еврей, а еврей, прошедший через сталинский ГУЛАГ. Все это бросало тень и на Ольгу Григорьевну. У нее, привыкшей высоко держать голову, гордиться своим пролетарским происхождением, большим партийным стажем, появилось «нечто», что она должна была скрывать.

Все такие ясные и четкие представления, которые укладывались во всем известные формулы: «Кто не с нами, тот против нас», «Если враг не сдается, его уничтожают», вдруг вступили в противоречие с ее же собственной жизнью. Если партия всегда права, то как же Боря? Ее горячо любимый, умный и образованный Боря? А Боря разъяснял ей что к чему. Он был хорошо подкован, так как, по иронии судьбы, преподавал марксизм-ленинизм. Поэтому Вихрева Ольга Григорьевна и металась между двумя правдами: той, что вколачивали ей с детства, и той, что была в жизни и к которой ее Боря давал свои комментарии.

Человек от природы чистый и честный, Ольга Григорьевна не могла отклоняться от линии партии, но не могла не верить и тому что она видела, когда под влиянием мужа у нее начали открываться глаза. В данный момент маятник ее души качнулся в сторону партии. Она всегда очень боялась лишиться партбилета. В минуты откровения она не раз говорила: «Лучше вообще не вступать в партию, чем потом по тем или иным причинам выйти из нее. Потом всю жизнь надо будет оправдываться».

Я знала, что этот заскок со штампом у нее пройдет и она сама ужаснется тому, что натворит. Поэтому, когда она рванулась к двери, я преградила ей дорогу. — Ольга Григорьевна, успокойтесь, опомнитесь, одумайтесь. Не делайте этой глупости. Сдайте книгу в библиотеку и тихонько покажите Евгении Наумовне (библиотекарше) штамп. Она сама сообразит, что с ним делать. Или замажет черной краской, как это делают в других библиотеках, или заклеит или, наконец, вырвет эту страницу. Предоставьте это ей. Не поднимайте шума! Но она уже не могла остановиться.

— Хорошо вам говорить, вы беспартийная, а у меня партбилет в кармане. Мне никто не простит, если я не проявлю во время бдительности. — Да никто не узнает, брали вы эту книгу или нет. — Как это не узнают, а в моем формуляре будет записано.— Ну и что? Вы же могли брать книгу, когда печати уже не было. А Евгении Наумовне нет никакого резона вас выдавать. Она будет вам благодарна за то, что вы ей тихонько указали на этот штамп. Вы же понимаете, что ей шум ни к чему. У нее самой пятый пункт не в порядке.

Но Ольга Григорьевна с такой решительностью кинулась к двери, что было ясно — она готова взять ее силой. И я отступила. На другой день на доске объявлений висел приказ, в котором сообщалось, что Евгения Наумовна уволена "за потерю бдительности". Тут же сообщалось, что создана комиссия, которой вменяется в обязанность проверить весь библиотечный фонд, для выявления нежелательной литературы. Приказ, как всякая репрессивная мера, произвел тягостное впечатление, тем более что среди сотрудников было много евреев, а подтекст приказа был всем ясен. Да и вообще всем сотрудникам лишний раз напомнили, как хрупко наше благополучие, если какой-то пустяк, вроде дарственной надписи 30-летней давности, мог сломать судьбу человека. Вихрева, которая еще вчера ощущала себя героиней, Жанной д'Арк, спасающей свое Отечество от идеологической диверсии, ходила как в воду опущенная, старалась не встречаться со мной глазами. Евреи нашего института, конечно, дали ей понять, как называется ее поступок, и раскаяние пришло даже раньше, чем я ожидала.

Через два дня было назначено профсоюзное собрание, которое не имело никакого отношения к библиотеке и ко всему тому, что произошло. На этом собрании неожиданно для меня самой какая-то сила заставила меня попросить слова, и я произнесла «речь» в защиту библиотекарши. В общих чертах я сказала следующее: человека уволили без всякой вины с его стороны. Все было надуманно. Я не объясняла подробностей, так как усилиями самой Евгении Наумовны весь институт знал все.

Мало того что человек остался без работы, так еще с волчьим билетом («за потерю бдительности»). Попробуй, найди себе работу в наше время с такой записью в трудовой книжке. Да и сам институт остался без библиотеки. Перелистать все странички в десятитысячном фонде за два-три дня невозможно. Эта работа должна была занять два-три месяца. А как работать без библиотеки - объяснять не надо. Вот, собственно, все, что я сказала.

Но с первых же моих слов, когда люди поняли, о чем я хочу говорить, воцарилась гробовая тишина, она давила на уши. Я видела перед собой вытянутые шеи и испуганные глаза, которые как бы говорили: «Что она, с ума сошла?» И вдруг я поняла всю неуместность, глупость, наивность и бессмысленность моего выступления. Когда я сошла с кафедры, напряженная тишина продолжалась еще несколько секунд.

Первым спохватился директор. Он просто продолжил собрание, как будто оно и не прерывалось моим вмешательством. Не было никакой реакции — ни в поддержку, ни в порицание. Так просто, комар пропищал над ухом. Когда кончилось собрание, все гурьбой стали выходить из зала, и тут я почувствовала, что вокруг меня образовался какой-то вакуум. Никто ко мне не подходил, никто не заговаривал, как это обычно бывало. «А о чем сейчас со мной разговаривать? — в отчаянии думала я. — Похвалить меня не за что. А сказать так вот прямо в глаза, что я дура, не решаются. Потом, конечно, тет-а-тет так или иначе скажут».

Постепенно друг за другом в лабораторию стали входить сотрудники, молча занимали свои места и утыкались носом в работу. «Вот и свои не решаются со мной заговаривать. Чего я добилась? Евгению Наумовну не спасла. Да я на это и не рассчитывала. Просто не хотелось, чтобы этот факт «замолчали», как будто так и надо. «Все-таки у меня в голове не хватает каких-то шариков, — с грустью думала я. — Ведь все промолчали. Какого черта я полезла?». Вдруг широко распахнулась дверь и каким-то торжественным шагом, как ходят на военных парадах, вошел профессор Петр Маркович Залкан. Подошел ко мне, взял мою руку, поцеловал ее и четко провозгласил: "Обожаю донкихотов" — и так же торжественно удалился. И сразу раздался дружный громкий хохот. Смеялись все присутствующие и я, хотя мне больше хотелось плакать. Жаль, что при этом не присутствовала Ольга Григорьевна. Она бы тоже улыбнулась. Ее рабочее место было в другой комнате. Но я знала, что она очень страдает.

Когда мы с ней оказались одни, она тут же кинулась ко мне с покаянием: - Что я натворила! Что я натворила! Как же вы меня не остановили? - Я пыталась. Но разве в тот момент можно было вас остановить? - Ну схватили бы за юбку и не пускали. - Не догадалась! А что вам на все это сказал Борис Иосифович (ее муж)? - Ну что сказал? Сказал, что дура. Отругал меня. Да что толку - было уже поздно. Вы, наверное, осуждаете меня? - Ну какой я судья? Сама глупости делаю. Вот на собрании зачем-то вылезла.

- Да, я Боре рассказала. Он очень удивился: «Ну ладно ты. От тебя всего можно ожидать. Но чтобы Зинаида Гавриловна...» Не упустил случай поругать меня и Абрам Михайлович: — Вы что? Не знаете, как вас "обожает" Туранов? Так вам этого мало Вы еще подбросили ему материальчик. А сам Тypaнов в очередной нашей с ним перепалке напомнил мне случай. — Мне иногда кажется, что вы состоите в каком-то тайном еврейском обществе. (Ему всюду мерещились тайны и сговоры.) Со всеми евреями вы дружите. Все они к вам хорошо относятся. Вы себе не представляете, сколько я получаю анонимок И о ком там только не пишут, но ни в одной из них нет ни одного слова о вас. Значит, это или вы пишете сами, или ваши друзья.

- Странный способ узнавания людей у вас, Николай Михайлович! Вы судите обо мне не по моей работе, не по моим человеческим поступкам, а по анонимкам, которые порядочные люди брезгуют в руки брать. Так мало того что вы их читаете, вы еще из них извлекаете то, чего там нет. В ответ каменное лицо и глаза, опущенные вниз. Впрочем, он никогда не смотрел на собеседника.

..Отголоски сталинских времен держались еще долго и время от времени так или иначе себя обнаруживали, иногда трагически, а иногда и комически. Так, в начале 60-х годов меня вызвали в первый отдел. Заведовал этим отделом, как и везде, бывший военный. Как и все люди на этих должностях, он был мало образован, а в наших делах вообще ничего не понимал. Но человек он был добрый, отзывчивый, и в меру своих возможностей старался помогать людям. Поэтому с коллективом, и со мной в частности, у него были хорошие отношения.

Когда я к нему вошла, он встал и запер дверь на ключ. Мне это показалось странным. Весь его вид был очень серьезным и таинственным. Говорить он начал почему-то шепотом, хотя мы были с ним одни, стены толстые, дверь-к положено, обита войлоком и дерматином. Гарантия, что нас никто не слышит — полная. И тем не менее он наклонился ко мне и шептал.

Суть дела состояла в следующем. Нашей разведке, как он сказал, стало известно, что одна английская фирма изготовила препарат для лечения грибковых заболеваний. Я не понимала, почему это так секретно — это же не атомная бомба. С большим трудом («Вы же должны понимать») удалось достать один флакон этого лекарства. Он мне его сейчас передаст. Я его должна испытать и дать этому препарату клиническую оценку. Но ни одна душа не должна знать о том, что я делаю. Отзыв о препарате я должна буду передать ему лично.

Я ему объяснила, что испытывать препарат в условиях секретности я не могу. Во-первых, я не клиницист и не лечу больных. Значит я должна этот препарат передать лечащему врачу. А во-вторых, мы не можем испытывать на людях, и тем более на детях, какой-то неизвестный препарат Прежде чем передать его в клинику, я должна отправить этот препарат в фармакологический комитет для получения разрешения на его испытание на людях.

Он не ожидал таких сложностей. Долго думал. "- Ну ладно, делайте, как положено по закону. Только не говорите, откуда у вас этот препарат". Он сказал, что к пpeпapaтy есть инструкция, но она на английском языке. Дать ее мне он не может и вообще не может выпускать из своих рук. Он мне ее только покажет. Я должна перевести ее на русский, не выходя из его кабинета, а инструкцию и перевод оставить у него. До этого момента я препарата еще не видела. После этих предупреждений он достал флакон и поставил его передо мной. Взглянув на этикетку, я начала смеяться, а он стоял совершенно обескураженный и оскорбленный моим непочтительным смехом.

Это был противогрибковый антибиотик гризеофульвин. Года два тому назад английская фирма JSJ выпустила этот очень эффективный препарат, разослала его бесплатно в разные страны крупным микологам с просьбой прислать на него отзыв. Получили через Минздрав и мы, помнится, сто флаконов. Наши клиницисты испытали его на больных, дали положительный отзыв, который, в соответствии с существующими правилами, был обсужден на ученом совете и опять же через Минздрав отослан фирме. Никакой секретности на все эти действия не требовалось. Когда я все это ему объяснила, он был совсем расстроен и только робко спросил меня, а инструкцию-то я буду читать?

— Ну давайте. Хотя все инструкции фирмы у нас есть. Он опять пошел к сейфу, но уже не крался, как пантера, повозился с ключами, ища, видимо, самый секретный ключик от самого секретного отделения в сейфе, открыл его и подал мне брошюрку. Посмотрев на нее, я опять засмеялась. Это была не инструкция, а оттиск журнальной статьи американского миколога, посвященная применению гризеофульвина при стригущем лишае у мелких домашних животных. Статья эта год тому назад была опубликована в Международном микологическом журнале, такой же оттиск автор прислал лично мне, поскольку я занималась стригущим лишаем у кошек.

Я и это рассказала нашему кадровику. Он был окончательно добит. Все началось так таинственно и героически, а закончилось конфузом. Но не исключено, что кто-нибудь и орденок получил за «героическую кражу» этого одного флакона. За границей тогда уже гризеофульвин продавался в аптеках. Я встала, чтобы уйти: - Гризеофульвин дайте мне. Вам он не нужен, а мы какого-нибудь малыша полечим. «Инструкцию» можете оставить у себя. У меня она есть с дарственной надписью автора. Он был вконец расстроен. Попросил меня расписаться за флакон, а главное, никому не говорить о нашем разговоре. Я сдержала слово и молчала больше тридцати лет. Правда, когда Абрам Михайлович вернулся из отпуска я должна была ему все рассказать, и мы оба от души посмеялись.

Из книги Степанищева З. Неокончательная правда. – М.: Фонд Сергея Дубова, 2005. – 432 с. (Народный архив. Век XX. Противостояние: Человек – Система) 750 экз. (п) ISBN 5-94177-019-7

|

|

</> |

Как выбрать смартфон для создания идеального контента в социальных сетях

Как выбрать смартфон для создания идеального контента в социальных сетях  Лицо ликуда

Лицо ликуда  Хранитель Луны.

Хранитель Луны.  На АвтоВАЗе количество роботов зашкаливает

На АвтоВАЗе количество роботов зашкаливает  Как Бог забрал Рождество и подарил целый год радости

Как Бог забрал Рождество и подарил целый год радости  Ночь почти...

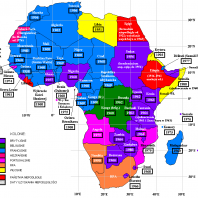

Ночь почти...  Африканский полюс многополярного мира

Африканский полюс многополярного мира  Сад, огород и парк замка Шамероль. Баклажаны, гранаты, магнолии и шлемы Юпитера.

Сад, огород и парк замка Шамероль. Баклажаны, гранаты, магнолии и шлемы Юпитера.  Без названия

Без названия