Пушкин (Санкт-Петербург). Федоровский городок и вокруг

architectstyle — 03.12.2021

architectstyle — 03.12.2021

Несколько слов о Собственном Его Императорского Величества Конвое

18 мая 2011 года исполнилось 200 лет со дня основания Собственного Его Императорского Величества Конвоя. Созданный как институт аманатов (заложников), государев конвой практически сразу превратился в «учреждение», стабилизирующие и цементирующие многонациональную и многоконфессиональную империю. Служба в этом элитном подразделении представителей знатнейших фамилий кавказских горцев, крымских татар, а также черноморских линейных казаков сплачивала не только тех, кто служил в конвое, но и их народы.

Конвойцы не только сопровождали высочайших особ, но и проявляли себя в сражениях. Особенно отличились конвойцы в 1877-1878 гг. и в годы Первой Мировой войны. Честь служить в этом воинском подразделении зарабатывалась большим трудом, и поэтому практически все, кто служил в этой части, являлись героями. Не только знатность рода, но воинская доблесть были главными мерилами для вступления в конвой. Любой из состава конвоя мог смело именоваться лучшим из лучших. Поэтому память об этой замечательной воинской части жива и через 100 лет после ее расформирования.

В феврале 1858 года был переведен из Санкт-Петербурга на постоянные квартиры в Царское Село Кавказский эскадрон, составлявший вместе с командой линейных казаков Собственный Его Императорского величества конвой. Конвой — особый конный отряд для эскорта императора и его семьи формировался из четырех сотен отборных кубанских и терских казаков. Эскадрон был укомплектован представителями феодальной знати кавказских народов. Кадры Сводного полка отбирались из всех частей по росту, внешней привлекательности и личной преданности. Командовал эскадроном князь Багратион.

Полвека спустя, после того, как Император Николай II окончательно решил обосноваться в Царском Селе, возникла необходимость там же разместить личную охрану Государя – Сводный Его Императорского Величества пехотный полк и Собственный Конвой Его Императорского Величества. Первоначально нижние чины помещались частично в гусарских, частично в кирасирских казармах. Офицеры проживали в Большом Екатерининском дворце, в корпусе лицея, где в свое время учился А.С. Пушкин, занимая там нижний этаж. Затем их переместили во Дворцовый дом, находившийся на углу Оранжерейной и Средней улиц.

Офицерский флигель

Охрана самой Императорской резиденции была организована на самом высоком уровне: буквально каждый сантиметр территории Царского Села был под наблюдением бдительных постовых из состава нижних чинов Сводного пехотного полка и городовых Дворцовой полиции. Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк был сформирован и получил название 17 Августа 1907 г .

Отъезд Николая II после посещения казарм конвоя. 1912 год.

В начале XX века каменные комплексы казарм в русском стиле были построены в Фермском парке Царского Села недалеко от резиденции императора в Александровском дворце. События, последовавшие за Октябрем 1917 года, не дали возможности завершить этот замысел.

Проект зданий Конвоя. Въездная часть

Казармы Собственного Его Императорского Величества конвоя (сегодня комплекс занимает Аграрный университет).

История строительства Феодоровского собора

Сводный полк и Конвой размещались в Царском Селе, неподалеку от Александровского дворца, но собственного прихода, вопреки обычаям того времени, у них не было. Офицеры не раз обращались к императору с прошениями о постройке собственного храма, и в начале XX века их просьбы были услышаны.

Феодоровский Государев Собор от пруда Ковш с мостками. Фото 2015 год.

Если часто посещаешь какое-то место, непременно появляются пары снимков разных лет с одной точки.

Фото 2019 года.

Тут сыграла роль и личная религиозность императорской семьи. Изначально в Александровском дворце, согласно проекту Кваренги, церкви не было предусмотрено. В 1897 году под домашнюю церковь Святого Александра Невского была переделана гостиная. Но этой временной церкви было явно недостаточно, а заходить в прочие храмы Царского Села венценосные супруги не могли, так как ажиотаж по поводу их появления мешал молитвенному настроению.

В конце 1908 года Николай II лично отмерил шагами место для будущего храма, который, по его замыслу, должен был находиться между Александровским дворцом и казармами. 20 августа 1909 года состоялся торжественный молебен в честь закладки фундамента храма, первый камень был положен лично императором. Строительством собора занимался архитектор В. А. Покровский. Он взял за основу первоначальный вид Благовещенского собора в Московском кремле, подогнал свой проект под уже возведенный фундамент, благодаря чему появились шатровые входы и ряд дополнительных помещений.

Четыре года спустя. Фото 2019 года.

Опираясь на традиции русского зодчества XVII века с применением современных требований к строительству, был создан одноглавый собор, окруженный галереями.

Собор 1912-1914, южная сторона

Подъём колокола. Фотография 1911 года с сайта pastvu.com.

В храме первоначально планировали устроить лишь два придела, идея о создании нижнего храма (пещерной церкви, т.е. лишенной наружного света) возникла в процессе строительства собора, которое длилось с 1909 по 1912 год.

Северная сторона собора

Нижний храм освятили в честь Преподобного Серафима Саровского.

Боковой придел верхней церкви не успели устроить и освятить до революции.

Фотография 2015 года

Фото 2019 года

• После революции собор стал приходским храмом. Затем имущество храма постепенно изымали и распределяли в музеи, часть его была украдена.

• В 1933 году храм закрыли, отдав остатки имущества в музеи. В верхнем храме был открыт кинозал с экраном на месте алтаря, а в нижнем расположился архив кинофотодокументов и склад кинопленки.

• В годы Второй мировой войны здание серьезно пострадало: была разрушена часть стен, уничтожен купол.

• В 1962 году взорвали часть пристроек к собору.

• В 1985–1995 годах была произведена реставрация собора.

• В 1991 году собор был передан Русской Православной церкви.

Фото 2019 год

• В «Отдельном парке» Царского Села чудесным образом в земле была найдена Феодоровская икона Божией Матери.

• В 1992 году начались служения в нижней церкви, а в 1996 году – в верхней.

• 16 июля 1993 года, в 75-летнию годовщину со дня расстрела царской семьи, около собора установили бронзовый бюст последнего российского императора Николая II. Место выбрано, где он, по преданию, в апреле 1913 года посадил пять дубков – по количеству своих детей.

Фонарь в виде звонницы на переднем плане, и Феодоровский Государев Собор за прудом.

Фото 2019 года

Фёдоровский городок

Схема Фёдоровского городка

В начале XX века (1913-1917г.г.) у северных границ Александровского парка был построен уникальный комплекс зданий в неорусском стиле. Комплекс представлял собой обособленный городок, обнесенный кирпичной кремлевской стеной со сторожевыми башнями, бойницами и каменными воротами с богатой резьбой. В городке были задуманы пять основных построек, носящих условные названия: дом для священников (Белокаменная палата), дом для причетников (Желтая палата), трапезная, дом дьяконов, здание канцелярии.

Общий вид Фёдоровского городка от пруда Ковш. На фотографии хорошо виден Дом священников (Белокаменная палата)

Комплекс зданий получил название «Городок при Федоровском государевом соборе» и имел официальное назначение городка для причта (служащих при соборе). Однако истинное назначение Городка, по идее его вдохновителей, было иное. Идея состояла в создании «живого» музея старины, творчески внесенного в новую эпоху- эпоху начинающегося XX века. Городок должен был стать местом деятельности - «Общества возрождения художественной Руси».

Вид на Фёдоровский городок от Северной угловой башни.

Северная часть городка. Белокаменные ворота

Эскизный проект городка для причта Фёдоровского собора разработал архитектор С.С. Кричинский. После утверждения проекта Николаем II, в Александровском парке было выбрано место у Офицерской дорожки (с противоположной от собора стороны пруда), с непременным условием сохранить существующие деревья. Согласно указанию Николая II, городок должен был соответствовать стилю ярославского зодчества, но с тем важным условием, чтобы новые постройки не нарушали общего впечатления от Александровского дворца в стиле ампир, находящегося в прямой видимости.

Вид от Северо-Восточной угловой башни.

Для разработки интерьеров Д. Н. Ломан и В. М. Васнецов отправились в поездку по старинным волжским городам. Мебель и утварь для обстановки домов городка изготавливалась по подлинным образцам старинной утвари из Московского исторического музея и др. На облик городка повлияло «Общество возрождения художественной Руси», в которое входили И. Е. Репин, Н. К. Рерих, В. М. Васнецов. Одним из их предложений было открыть в городке Музей древнерусского искусства и зодчества, собрать здесь предметы народного творчества. Быстро была собрана крупная коллекция. Вскоре поступило предложение сделать городок центром национальной культуры, в котором бы возрождались русские самобытные традиции.

Федоровский городок представляет собой миниатюрную крепость с многочисленными постройками, каждая из которых имеет свои уникальные черты, присущие архитектуре средневековых центров Руси: Новгороду, Пскову, Костроме, Ростову, Владимиру, Суздалю и Москве. По замыслу императора Николая II городок должен был символизировать архитектурное единство российских городов и говорить о внутренней целостности государства. Назначение комплекса отражает его исконное название – дома для причта и служащих Феодоровского Государева собора.

В городок ведут несколько ворот, наибольший интерес представляют Белокаменные ворота, они облицованы старицким известняком, резьба по которому представляет высокую художественную ценность.

В состав Фёдоровского городка входили следующие здания:

• Дом священников (Белокаменная палата) – предназначался для настоятеля и священников собора. В нем были четыре пятикомнатные квартиры и другие помещения. Прототипами этого дома послужили палаты и терема Троице-Сергиевой лавры и Ростова.

Дом священников (Белокаменная палата).

Сразу после начала Первой мировой войны в двух палатах городка размещают госпиталь. Шефство над ним взяли великие княжны Мария и Анастасия Николаевны, которые ухаживали за ранеными.

Лазарет в Белокаменных палатах.

Великие княжны в лазарете Федоровского городка.

В лазареты раненых привозил полевой царскосельский военно-санитарный поезд, персонал которого тоже разместили в городке. Санитаром на этом поезде служил Сергей Есенин. На концертах, устраиваемых для раненых, он читал свои стихи, ходил на службы в Феодоровский собор, где пел в церковном хоре.

Полевой Царскосельский военно-санитарного поезд № 143.

С. А. Есенин на переднем плане (отмечен крестиком), (фото 7 июня 1916 г., Черновцы).

С. А. Есенин среди персонала Полевого Царскосельского военно-санитарного поезда № 143.

Ещё один вид Белокаменных ворот. За воротами видно здание для низших служащих лазарета, в котором среди мед.персонала жил и С. А. Есенин.

По причине, изложенной выше, здание получило ещё одно название - «башня Есенина».

• Изначально - дом для нижних чинов (Розовая башня) – предназначался для размещения нижних чинов церкви, старшему из них предоставлялась отдельная квартира.

Также в состав Фёдоровского городка входили:

• Отдельный дом для низших и высших служащих, одноэтажная служебная постройка для дворников, сторожей, смотрителя зданий и других служащих городка.

• Бани и прачечная (Белая палата), назначение понятно из названия.

• Дом причетников (Желтая палата) – предназначался для размещения соборных церковнослужителей. В нем были трехкомнатные квартиры причетников. На фотографии видны ещё одни - служебные ворота.

Заглядываем в эти служебные ворота, чтобы рассмотреть здания двора.

• Дом диаконов (Розовая палата, здание канцелярий) – строился для проживания дъяконов, но с самого начала здесь была канцелярия. В нем располагались четыре четырехкомнатные квартиры.

И подходим к Южной стороне древних стен.

Южная стена глухая, как мы видим. Её украшает лишь Южная башня.

На этой фотографии за башней видны Дом диаконов (Розовая палата) и Дом причетников (Желтая палата).

Ещё пара снимков Южной башни летом и осенью.

Направляемся от Южной башни к западным стенам городка.

Разбитая осенняя дорога, и башня у ворот в Ктиторский сад.

Та же разбитая дорога, и башня у ворот В Ктиторский сад летом.

Замыкаем круг. Ещё одно здание:

• Трапезная палата – предназначалась для собраний духовенства. В ней был зал на 200 человек, домовая церковь Преподобного Сергия Радонежского, квартира ктитора собора и другие помещения.

После революции комплекс перешел Петроградскому агрономическому институту. В период Второй мировой войны Федоровский городок очень сильно пострадал. Все ценности из него были вывезены. В 1970 году городок был поставлен на государственную охрану как памятник архитектуры, а здания от института передали Ленинградскому областному Совету по туризму и экскурсиям. Со следующего года началась реставрация здания Трапезной палаты. В 1982 году здесь разместилась гостиница «Мир» на 163 места.

• В 1994 году комплекс передан Русской Православной церкви, в нем было создано Патриаршее подворье.

• В 2000 году в Белой палате была открыта маленькая богадельня, в которой нашли себе дом восемь бабушек.

• В 2001 году комплекс вошел в список памятников федерального значения.

• В 2010 году Федоровскому городку присвоен статус синодального подворья.

• 15 октября 2010 года здесь была открыта мемориальная доска Сергею Есенину. Предполагается, что он будет использоваться для временного пребывания Священного синода в Санкт-Петербурге. А в башнях расположатся мастерские и музей истории православия в России.

Вид на Фёдоровский городок от пруда Ковш.

Реставрация зданий (на момент 2015 года) шла медленно, большая часть сооружений находилась в аварийном состоянии. Интерьеры почти во всех зданиях полностью утрачены, а отделка фасадов некоторых из них сохранилась лишь на треть.

Фотографии Федоровского городка в 2015 году приходилось делать сквозь решётки калиток и заборов. Спустя четыре года городок полностью закрыли строительным забором. Есть надежда, что его спасут.

В 2019 году от пруда Ковш прошли по Фермской дороге к Государевой Ратной палате.

Более двух десятилетий императорская семья жила в Александровском дворце Царского Села. Это неминуемо повышало статус небольшого городка, превращая его практически во вторую столицу государства.

Как вы уже поняли, до начала Первой мировой войны по инициативе Государя здесь было начато широкомасштабное строительство административных и общественных зданий, куда вошли в том числе Феодоровский храм, Федоровский городок для духовенства, казармы Собственного Его Императорского Величества конвоя. Все эти постройки составили целый ансамбль, выдержанный в псевдорусском стиле. Частью этого комплекса и, пожалуй, главным, после соборов, духовным центром должна была стать Государева Ратная палата, заложенная в Высочайшем присутствии 3 мая 1913 года. Она была задумана как пантеон воинской славы Отечества – музей для хранения военных трофеев и исторических документов, иллюстрирующих успехи России в войнах с неприятелем с древних времен.

Ещё в 1911 году Елена Андреевна Третьякова, вдова Сергея Михайловича Третьякова, родного брата основателя Третьяковской галереи Павла Михайловича, подарила императору Николаю II собрание изобразительных материалов и документов по истории русских войн, а также военных трофеев. Император распорядился на основе этой коллекции создать музей, для размещения которого в Царском Селе была построена «Государева Ратная палата». Здание воздвигалось на средства Е.А. Третьяковой.

Особую часть коллекции, подаренной для будущего музея Е.А. Третьяковой, составили вещи, подобранные на полях брани сразу после окончания сражений. В их число входили карты, фотографии, документы, книги, предметы германской и австрийской амуниции и снаряжения, оружия и даже подбитый русскими войсками цеппелин.

В 1915 году начальник Царскосельского Дворцового правления князь М.С. Путятин согласно воле императора запросил в войсках материалы для музея. Мастера кисти создали около 500 портретов георгиевских кавалеров на холстах размерами 39×30 см по фотографиям и описаниям сослуживцев. В новый музей принимались портреты солдат и офицеров Русской императорской армии, заслуживших три или четыре георгиевских креста и полный бант (с 1-й по 4-ю степень) георгиевских медалей.

В феврале 1917 года было завершено возведение всего комплекса зданий и создана экспозиция. Народный Музей Великой войны 1914–1917 годов открыл свои двери для посетителей.

К сожалению, его работа продолжалась недолго, и в 1918 году музей был закрыт. В годы революционных свершений некоторые экспонаты музея были вывезены из Царского Села, рассредоточены по государственным хранилищам, некоторые уничтожены. Лишь в 2008 году здание Ратной Палаты было передано ГМЗ «Царское Село» для создания музея Первой мировой войны.

Транскрибация: как автоматизация процесса ускоряет работу с контентом и повышает производительность

Транскрибация: как автоматизация процесса ускоряет работу с контентом и повышает производительность  Ну, с понедельником!

Ну, с понедельником!  В Южной Корее коллапс электронных сервисов

В Южной Корее коллапс электронных сервисов  Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если

Нейросеть «воскресила» легенд: как могли выглядеть Цой, Бодров и другие, если  От советского информбюро

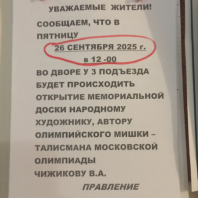

От советского информбюро  А в нашем доме вот чего происходит:)

А в нашем доме вот чего происходит:)  В театре оперетты открылся новый сезон, в репертуаре легендарная "Фиалка

В театре оперетты открылся новый сезон, в репертуаре легендарная "Фиалка  Плавание с кашалотами - главное приключение на острове Маврикий

Плавание с кашалотами - главное приключение на острове Маврикий  Выставка "Море великих" в Серпухове. Продолжение - XX век

Выставка "Море великих" в Серпухове. Продолжение - XX век