Ползя на сломанном крыле

michyud — 22.12.2009

Ставлю вторую половину первой (киевской) части

michyud — 22.12.2009

Ставлю вторую половину первой (киевской) частиШкольный поэт

В школе я учился отвратительнее скверного, а уж ненавидел это занятие всеми, как говорится, жабрами души. Однако ж мне из страха перед будущим приходилось, как и прочим моим сверстникам, высиживать бабочек на уроках и спасться от раздирающей меня зевоты сочинением стишков. И вот это бессмысленное на первый взгляд занятие помогло мне обрести смысл жизни и будущую профессию. Сижу я как-то на уроке истории и придумываю такой вот стишок:

Французов рать рейтузова

Оттузила Кутузова.

Естественно, записываю его в тетрадку для лучшего запоминания, и тут мимо проходит наш историк, цапает рукой мою тетрадку, прочитывает свежую запись и багровеет, как знамя над рейхстагом.

– Ага, – говорит, – значит, таков твой зловещий взгляд на родную историю?

Я только плечами пожал – да уж, вот такой вот взгляд, юный и незамутненный.

А историк мне:

– Подобный, – говорит, – взгляд заслуживает педсовета. Придешь?

Я пообещал, что приду.

И вот, буквально на следуюшей неделе собрался педсовет. Я пришел, как и обещался, смотрю – а там уже весь цвет и запах нашей школы, включая учителя математики Карловыварова. Вот кому я обрадовался и даже подмигнул – мы с ним почти что родственные души. Он хоть и математик, тоже любит стихами изъясняться, правда, какими-то полубелыми, вроде:

Пирамиду назвали вы конусом,

Я за это вам ставлю три с минусом.

А поскольку я математику и на три с минусом никогда не знал, мне на него просто глупо было обижаться.

Дальше дело было так: историк зачитал мой стих, началось обсуждение. Литераторша наша говорит:

– По крайней мере, рифма присутствует. А про литературу ты можешь сочинить?

– Могу, – говорю и тут же придумываю:

Часовой воскликнул: «Стой!»

Так попался Лев Толстой.

Литераторша заявляет:

– Рифма присутствует, а смысла – ни копейки.

До чего меркантильная!

Тут от других учителей начали заказы поступать, и я по широте душевной никому не отказвал. Для физика такое сочинил:

Ньютон, склонясь над парапетом,

Придумал мобиле перпетум.

Физик говорит:

– Глупости, никогда Ньютон такой чепухой не занимался!

А я смастерил такую физиономию, будто мне одному о Ньютоне что-то очень личное известно и говорю:

– Кто знает, кто знает...

Больше всех на меня почему-то географ разозлился, хотя я для него одного стих с названием придумал:

«Признание туземки»

А Миклухо-Маклая

Не любить не могла я.

– При чем тут, – кричит географ, – это! У Миклухо, – кричит, – Маклая была совсем другая миссия!

Мне даже обидно стало за земляка.

– Что ж, – говорю, – Миклухо-Маклай не человек, что ли? Какого-то ананаса с клипсой в носу, выходит, можно полюбить, а отважного героя с дружественного континента нельзя?

Смотрю – географ совсем обезумел. Бегает по кабинету, головой о все четыре стенки стучит и всё твердит:

– Нельзя, нельзя, нельзя!

Вот это, я понимаю, любовь к своему предмету!

А вот кому мои стихи понравились, так это учителю биологии. Я для него такое сочинил:

Зачем простой улитке

Почтовые открытки?

– Правильно, – говорит биолог, – абсолютно незачем. Молодец, знаешь биологию.

И тут я ясно представил себе свое будущее, и когда закончил эту проклятую школу, стал выдающимся биологом с мировым именем и откопал такого динозавра, какого еще никто не закапывал. И даже стишок про него по старой памяти придумал:

Печальный это динозавр

Скончался по дороге в Гавр.

Сердобольная старушка

Иду я как-то по улице, и вдруг до того мне себя жалко сделалось – просто сил нет! Сел я прямо на тротуар и начал причитать:

– Ох, – говорю, – вы ручки, мои рученьки, ох вы ножки, мои ноженьки! Ох вы...

А тут мимо старушка какая-то проходит. Останавливается возле меня и говорит с сердобольностью:

– Что ж, внучек, плохо тебе, бедному?

– Ох, – говорю, – бабушка, плохо! Так, – говорю, – бабушка, плохо, что хоть ложись и помирай!

Старушка тоже вся заохала, заахала, оборачивается и говорит:

– Господа, мальчику плохо!

Смотрю – те прохожие, которые уже привыкли, чтоб их господами называли, стали нас как-то сторониться – наверно, подумали, будто мы милостыню напару собираем. А те, которые привыкли себя товарищами считать, наоборот – подходят к нам, глядят на нас злобно и говорят:

– А гори он огнем, ваш господский мальчик!

И тоже уходят. Остались мы снова со старушкой вдвоем. Я всё причитаю, старушка за мной.

– Что ж, – говорит, – внучек, болят твои рученьки?

– Ох, – говорю, – нет, бабушка, не болят.

Она удивляется.

– А ноженьки? – спрашивает.

– Ох, – говорю, – и ноженьки не болят.

– А что же? – спрашивает.

– Ох, – говорю, – плохо мне.

Смотрю – старушка белениться начала.

– Что ж ты, – говорит, – иродов конь, голову старым людям морочишь?

И как хряснет меня палочкой своей по шее! И пошла.

– Ох, – кричу ей вдогонку, – шея моя, шеенька! Болит, бабушка, шеенька моя, ох болит!

Тут старушка возвращается, а в каждом глазу у ней яду с полкило.

– А голова, – спрашивает, – не болит?

– Нет, – отвечаю, – голова, слава Богу и всем его сподвижникам, не болит.

– Ну, – говорит старушка, – сейчас будет.

И хрясь меня палочкой по голове! Я аж закричал от боли и неожиданности.

– Что ж вы, – говорю, – бабушка, делаете? Где же ваша хваленая совесть?

А старушка совсем разошлась. Скачет, прыгает, лупит меня палочкой по всему организму и заливается счастливым смехом.

– Ох, – кричу, – болят мои рученьки, болят мои ноженьки, болят мои шейка с головушкой! Уймись, дура старая – у меня уже всё болит!

– Ну, то-то ж, – говорит старушка, успокаиваясь. – Спасибо тебе, внучек, давно мне так весело не было. Пойдем теперь ко мне, чайку похлебаем.

Встаю, чуть не плача, говорю ей:

– Свиньи пусть с вами чаек хлебают. А я вам отныне – хуже постороннего.

И бросился от нее бежать. Один раз только оглянулся, вижу – старушка моя еще витрину аптечную раскокола и постового по фуражке сандальнула. А когда он ее за это в отделение потащил, распевать начала:

Синеглазый мой Васек

На посту меня засек.

По дороге в каталажку

Ущипнул меня за ляжку.

И на душе у меня вдруг хорошо до безумия сделалось. Что ни говори – приятно кому-нибудь подарить радость. Хотя бы на день.

Ноги

– Где твои ноги?

– Ась?

– Где твои ноги, я спрашиваю?

– Ой, папочка, только не бей меня ремнем!

– Какой папочка, я – твоя жена!

В самом деле, как быстро я вырос!

– Где твои ноги?

Правда, где мои ноги? Какой я молодец, что дошел без них!

– Подлец ты, а не молодец.

Ну ее... Не до нее. Где же вы, мои ноги? Еще вчера они жаловались на дурное обращение, причитали, что устали и износились, а я только смеялся в ответ и нарочно шлепал по грязи, подставлял под колеса грузовиков, футбольнул здоровенный кирпич... Теперь они обиделись и ушли. Не удивлюсь, если он ушли к моему соседу Федотову – тот уж наверняка натянет на них серые штаны на ватной подкладке, чтобы они не простыли и не расчихались. Или к инвалиду Фоме Гриневу – он так мечтает о ногах! Каждый день он пристегивает свои культяпки к тележке и, стуча колодками, выкатывает на прогулку. С ногами он будет смотреться просто шикарно!

– Иди на кухню, разогрей себе суп, душа болвана.

Иду на кухню разогревать суп. Жена напряженно глядит мне вслед.

– Хотела бы я знать, – говорит она вдруг, – как это ты ходишь без ног?

Как хожу? Плохо хожу. Безрадостно, по инерции.

– Может, в таком случае, сходишь за хлебом?

А вот это уж дудки, без ног не пойду, мы теперь свои права знаем!

Жена одевается и уходит за хлебом сама. Еще хоть на четверть часа я освобожден от созерцания ее умной, всегда и во всем правой физиономии. Случись эта история с ногами лет пять назад – и я был бы свободен от этого всю жизнь. А, может, ноги – это только начало? Может, скоро я по частям исчезну весь? Остнется только родинка на правой ягодице, столь любимая мною с детства. А, может, и она не останется. В замке завозился ключ – возвратилась жена. Вот она открывает дверь, извлекает из сумки купленный хлеб, заходит на кухню, где в кастрюльке выкипает совершенно забытый мною суп...

– Ты где?

Вот кикимора, смотрит на меня в упор и не видит. Неужели я и вправду весь исчез вместе с пресловутой родинкой?

– Так... сбежал, сукин кот. Ну, только вернись домой...

А вот это уж выкусите, этого вы уж от меня как раз и не дождетесь, дорогая супружница! Вылетаю, выбегаю, выхожу – теперь уж всё равно – из квартиры и – вниз, вниз, вниз! У подъезда сидит на скамейке пожилая соседка Смирнова с ненаглядной собакой Цуцей и ковыряет в зубах толстой спичкой. Окликаю:

– Привет, пенсия!

Смирнова недоуменно глазеет по сторонам, а Цуца заливается визгливым лаем. Мерзкая животинка, дать бы ей по носу – да нечем.

– Ауф видерзеен, счастливая пара! – и дальше, дальше, вперед, на Кудыкину гору.

Тормознуть такси? Скромнее, товарищ. Вас хоть и нет, но – скромнее. Залажу в автобус, подбираюсь к водителю.

– Дай порулить, старый маргарин.

Тот озирается и глядит сквозь меня, раззинув рот.

– Закрой, – говорю ему, – рот и смотри на дорогу. На твоей ответственности жизнь сорока пассажиров.

Он едва не врезается в телеграфный солб и, вытерев пот, едет дальше.

Конечная, метро. В будке – крашенная в блондинку мымра рвет нововведенные тридцатикопеечнве талоны.

– А у меня чего талон не спрашиваете? На службе не должно быть любимчиков.

Ах, ах, захлопала синюшными веками.

– Это кто тут такой умный?

– Это я тут такой умный.

Заскакиваю в вагон, еду. На следующей станции заходит жирный наглолицый мальчик с мамой и садится прямо на меня. Я ему гаркаю в ухо и он вскакивает, как ошпареный.

– Ай!

– Что ж ты, мальчик, такая свинья? Хочешь сесть – скажи, я тебе сам уступлю место.

Мальчик испуганно жмется к маме. Получил, жирнюк?

Станция «Вокзальная». Выхожу, поднимаюсь на эскалаторе вверх. Толпы людей – откуда вас столько, черти? Вам-то зачем на Кудыкину гору понадобилось? Езжайте домой, ешьте разогретый суп...

А вот и гнусавое объявление по вокзалу:

– Поезд на Кудыкину гору отбывает в ночную пору.

Буду ждать! Втиснулся на скамеечку между негром и грузином, задремал. Просыпаюсь – дело к ночи. И снова гнусавое объявление:

– Поезд на Кудыкину гору отправляется очень скоро.

Из дикторской будки выходит молодая девушка с каштановыми волосами и прищепкой на носу. Подскакиваю к ней и спрашиваю:

– Зачем на такой чудный нос – и прищепку?

– А затем, – говорит, – что стыжусь свой профессии и стараюсь, чтоб голос мой не узнали.

– Постойте, – говорю вдруг, – вы, что ж, меня видите?

– Конечно, – говорит, – вижу. Я ведь, знаете, не слепая.

Гляжу на себя – вот он я весь, снова появился, включая ноги, а, может, и родинку на правой ягодице – сейчас смотреть времени нет. Так что заказан мне теперь путь на Кудыкину гору, только и осталось, что домой возвращаться.

Вернулся, а дома жена ждет.

– Ну, – говорит, – и где ты шлендрал?

– Ноги, – говорю, – искал. Вот, гляди, нашел.

Поглядела она на мои ноги.

– Ну-ну, – говорит. – Суп твой выкипел, есть нечего.

– И не надо, – говорю. – Я есть не хочу, я курить хочу.

– В коридоре, – говорит она.

Вышел я в коридор, поднялся к мусоропроводу, а там мой сосед Федотов стоит в серых штанах на ватной подкладке и тоже курит. Кивнул я ему, говорю:

– Живешь?

– Живу, – отвечает, – по мере сил.

Постояли мы с ним, покурили и спать разошлись. Надо ж иногда и ногам покой давать.?

|

|

</> |

Гражданство Румынии — единственный способ сбежать из России

Гражданство Румынии — единственный способ сбежать из России  Барнаул. Городская общедоступная библиотека

Барнаул. Городская общедоступная библиотека  О вишне... просто фото

О вишне... просто фото  Лучший отдых на износ

Лучший отдых на износ  Куда подевались 3D фильмы?

Куда подевались 3D фильмы?  Подлодка

Подлодка  Самое мощное противораковое средство, о котором вы никогда не слышали. ч.1

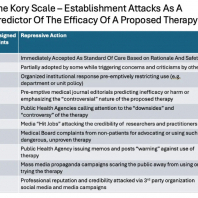

Самое мощное противораковое средство, о котором вы никогда не слышали. ч.1  Раскулачили видного "единоросса"

Раскулачили видного "единоросса"  Еврейский анекдот по пятницам — от израильского бизнес-консультанта

Еврейский анекдот по пятницам — от израильского бизнес-консультанта