о сырьевой модели: версии разных гуру

kar_barabas — 25.09.2010

kar_barabas — 25.09.2010

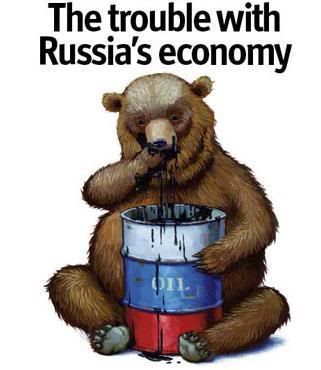

Образ

российского мишки, подсевшего на нефть, перекочевал из воспаленного

воображения журнала "Экономист" (см. обложку) в умы

многострадальных россиян.

Образ

российского мишки, подсевшего на нефть, перекочевал из воспаленного

воображения журнала "Экономист" (см. обложку) в умы

многострадальных россиян.Недавно один из ведущих российских журналов констатировал свершившийся факт:

Сегодня трудно найти человека, не согласного с тем, что Россия должна переходить от сырьевой модели экономики к инновационной, что стране остро необходима модернизация производства, что нужно формировать собственную национальную инновационную систему.

Если судить по СМИ, выступлениям комментаторов, рассказам ученых и заявлениям руководителей разного ранга, вера в порочность российской "сырьевой модели" развития в 2000-е годы завоевала умы и сердца прогрессивной общественности. При этом мало кто обременяет себя объяснением, что же такое "сырьевая модель", от которой так уверенно предлагают "переходить". От чего конкретно надо отказываться? Надо ли переходить? И к чему переходить?

В разбросанных здесь записях я не один раз пытался объяснить, почему я считаю, что никакой российской "сырьевой модели" не существует, что нет признаков умопомрачительной зависимости российской экономики от нефтегаза. В 2000-е годы при росте цен на нефть зависимость российской экономики от нефти НЕ РОСЛА, она УМЕНЬШАЛАСЬ. Многие предпринятые меры были очень правильными и являются образцом для подражания в других странах.

В большинстве затронутых кризисом стран уже давно извлекают уроки из своего горького опыта и в некоторых намечены меры по улучшению экономической политики, которая помогла бы не только надежнее расти на благо дедушек и бабушек, но и защититься от будущих кризисов. Хотелось бы извлечь правильные уроки.

Под катом я сначала собрал в одном месте основные ссылки на свои предыдущие записи о роли нефти в российской экономике, а потом в очень длинном тексте попытался еще раз пройтись по ключевым аргументам ненавистников "энергетической модели развития".

О ПРЕДЫДУЩИХ ЗАПИСЯХ. Записей много, поэтому вспомню лишь основные. В марте была здесь запись "Есть два пути?". В ней я упоминал доклад ЕБРР с версией "сырьевой модели" и свои сомнения по поводу тамошних аргументов. ВАЖНО сразу оговориться, что прямой связи между научными или популярными статьями и теми или иными государственными решениями/экономической политикой нет. Это мне просто так удобнее изъясняться. Авторы заметок, естественно, сами не проводят экономическую политику, а только высказываются.

Из виденных мной самым внятным и доступным описанием мне кажется вот эта глава в ежегодном докладе Европейского банка реконструкции и развития под названием 'Сырьевая модель развития?", Глава была написана с участием экономистов РЭШ. Когда я на нее смотрел, там был плохой перевод и, кажется, не было графиков. Потом этот текст вышел на русском как статья Гуриева, Плеханова и Сонина в журнале "Вопросы экономики". (Дальше Гуриев и Ко.) Это обзорная работа с попытками иллюстраций. В ней рассказывается о ресурсной ловушке, ресурсном проклятии, голландской болезни итд итп и о том, как все это, по мнению авторов, работает (модель?).

По поводу этого материала я высказался в записи "Прочитал главу в докладе ЕБРР - бррррррр...". Суть моей записи была в том, что хорошо известные проблемы в странах, богатых сырьем (голландская болезнь, например) в России не проявились. Т.е. диагноз неверен. Меры, которые сами авторы главы упоминали в качестве возможного лечения/предотвращения зависимости экономики от нефти и диверсификации экономики, правильные. Но они никакое не открытие, и в России УЖЕ ДАВНО успешно реализуются в жизни. Важные институты постепенно формировались.

Когда обилие заметок (и сходство мнений) про сырьевую модель и ресурсное проклятие мне поднадоело, написал еще пост Теория о ресурсном проклятии как мухомор и понятное завершение этого обсуждения. В этих записях и обсуждении объяснялось, что не только признаков "сырьевой модели" в России не наблюдалось, но и вообще многие представления о ее существовании надуманы, т.е. не только в России, а где бы то ни было. В частности, нет эмпирического подтверждения "ресурсного проклятия", т.е. тезиса о том, что наличие природных ресурсов замедляет экономический рост. Как мне кажется все там было довольно понятно и убедительно, со ссылками.

В своих записях я часто ссылался на работы Евсея Гурвича, где анализ роли нефтегазового сектора в российской экономике гораздо более глубокий и правильный, чем в докладе ЕБРР и связанным с ним статьях. Можно, например, посмотреть статью Гурвича с соавторами из ВШЭ Вакуленко и Кривенко (далее Гурвич и Ко.) "Циклические свойства бюджетной политики в нефтедобывающих странах" (Вопросы экономики, 2009, номер 2). Эта их работа получила вторую премию на конкурсе прикладных работ по экономике.

ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ НЕФТИ?

Упростим изложение. Суть претензий к "сырьевой модели" в том, что российская экономика слишком зависит от нефти и избавиться от этой порочной зависимости не может. Так жить нельзя, потому что экономика не может расти и пускается в грехи тяжкие .

К сожалению, часто используемые цифры и показатели совсем не обязательно дают ответ о степени зависимости. Поэтому простыми наблюдениями здесь не отделаться, приходится копать глубже.

1.1. Иногда смотрят на долю экспорта сырья в общем экспорте. Если доля падает, говорят нам, зависимость от сырья снижается. Логика в том, что экспорт товаров и услуг помимо сырья отражает успех диверсификации в экономике. Во-первых, здесь много подвохов из-за влияния динамики добычи и международных цен. Во-вторых надо обязательно смотреть на несурьевой экспорт, его структуру и конкурентоспособность.

1.2. Еще смотрят на долю сырьевого сектора в ВВП, как она меняется. Если несырьевой сектор растет быстрее, значит зависимость падает. В таблице 2 у Гурвича видно, что за период 2000-2007 нефтяной ВВП (нефть и газ) вырос на 32,8%, тогда как ненефтяной вырос на 84,5%. Но и этого мало, потому что надо смотреть, что конкретно происходит с производством торгуемых товаров (промышленность) и неторгуемых (строительство, услуги и др.)

1.3. Смотрят на долю доходов государства от сырьевого сектора. Чем она больше, тем больше зависимость. Но этим тоже нельзя ограничиваться, потому что можно тратить не все доходы, а часть откладывать на будущее. Можно даже, при желании, жить на них как рантье (Норвегия) до бесконечности :). Поэтому еще смотрят на баланс бюджета без учета нефтяных доходов. Например, можно сказать, что, если при росте цены нефти этот дефицит тоже быстро растет, то зависимость от нефти растет. Т.е. все большую часть расходов бюджета финансируют за счет доходов от нефти. На рис. 6 в статье Гурвича видно, что ненефтяной дефицит вел себя достаточно прилично. не было никакого роста зависимости.

Замечание: Надо понимать, на что экономическая политика может повлиять достаточно быстро и на что повлиять сложнее. На структуру экспорта и ВВП напрямую влиять трудно , это скорее результат влияния многих факторов, включая макроэкономическую политику, бизнес климат, науку и образование. А вот использование доходов от нефти и газа в очень большой степени находится под контролем правительства, и от политики в этой области зависит очень многое. Об этом ниже.

ЧЕМ ВРЕДНО РЕСУРСНОЕ БОГАТСТВО И ЧТО СОВЕТУЮТ ДЕЛАТЬ? (тропой Гуриева и Ко. :)

Сначала о "простых" аргументах

2.1. Ресурсное проклятие. Если верить Гуриеву и его соавторам, то есть в мире ресурсное проклятие. Страны, богатые ресурсами, растут медленнее стран с относительно небольшими ресурсами. Но сами же авторы в своей статье начинают этот раздел фразой: "несмотря на неутихающие споры..." (срт. 9) и заканчивают параграфом "Дискуссия о "ресурсном проклятии" далека от завершения..." Про этот мухомор я уже записывал подробно, со ссылками, которых авторам не хватает. Нет никакой предопределенности и обреченности, и говорить об этом бесполезно.

2.2. Плохие иституты. Гуриев и соавторы утверждают, что для экономического роста нужны хорошие институты, но руководство в богатых ресурсами странах не хочет их улучшать. Власть имущим выгоднее ослаблять институты. Что такое инстутуты? Все (демократия, коррупция, защита прав собственности, справедливые суды, четкое законодательство по регулированию рынков...). Продолжаются споры о том, как измерять качество институтов, какими они должны быть в конкретной стране, как и когда они должны появиться. Для затравки можно почитать оговорки гарвардского экономиста Дани Родрика (на англ.), которые я где-то здесь упоминал давно. Этого спора в двух словах не решить, он бесконечен :)

Поэтому укажу только на один вид институтов, которые исключительно важны для богатой ресурсами экономики. Это институты по налогообложению нефтегазового сектора и по использованию госдоходов от него. У Гурвича в статье подчеркнул я: "В ходе налоговой реформы, проводившейся в 2000-е годы, налогообложение нефтяного и газового секторов было радикально модифицировано. В результате в обоих секторах уровень налогообложения был повышен и стал более гибким, привязанным к величине доходов." Смотрим рис. 3., отражающий изымаемую в бюджет долю нефтяных доходов. И читаем о ТРЕХ этапах реформы этих важнейших институтов в России (см. раздел "Управление нефтяными доходами"): 2000-2003, когда опора была на консервативный прогноз цены нефти; 2004-2007, когда заработал Стабилизационный фонд; 2008-по настоящее время, когда должен был начать действовать НОВЫЙ механизм ненефтегазового бюджета (тратить нефтяную заначку по чуть-чуть). Повторю еще раз: ТРИ этапа важной реформы, которая должна была вплотную приблизить Россию к Норвегии.

2.3. Неравенство. Гуриев и его соавторы настаивают на том, что "для стран, богатых ресурсами, характерен высокий уровень неравенства", а он тормозит экономический рост. Но те же авторы знакомы с многочисленными работами по России, из которых вполне очевидно, что распределение доходов в 2000-е менялось в благоприятную сторону. И в этой области ситуацию улучшалась.

2.4. Трудности диверсификации. Гуриев и соавторы знакомы с докладом ЕБРР 2008 года и работами Хаусмана о продуктовом пространстве. Они знают, что нефть на отшибе. Но ведь мало это сказать, чтобы похоронить надежду на диверсификацию. Нет убедительных доказательств, что российская экономика в находится в невыгодном положении с точки зрения подхода Хаусмана и его гарвардских коллег. Совсем наоборот! Как я не так давно записывал, с этой точки зрения возможности российской экономики гораздо лучше, чем огромного числа стран, не проклятых ресурсным богатством.

Здесь же можно сказать о том, что экономика россии очень открытая. Отношение торговли (экспорта с импортом) к ВВП большое. Поэтому даже 30 или 40% экспорта может быть сравнимо с другими, гораздо менее открытыми к торговле странами, той же Индией или Бразилией. На эту часть экспорта надо смотреть отдельно, например, взглянуть на долю конкретных видов российского экспорта на внешнем рынке. В случае России в 2000-е годы нельзя забывать об очень большом укреплении рубля, нельзя забывать об очень быстром росте производительности труда и о других факторах.

2.5. Развитие финансового сектора. Гуриев и соавторы предлагают этот путь как способ ослабления нефтяной зависимости. Если исходить из того, что Россия увязла в какой-то "сырьевой модели" или попала в "ресурсную ловушку", то как это согласуется с бурным развитием финасового сектора в 2000-е годы? И как в эту "модель" вписывается Казахстан? Авторы сами себе противоречат. И по этому параметру невозможно утверждать, что никакого прогресса не было.

О голландской болезни

2.6. Голландская болезнь. Эта болезнь хорошо известна в литературе и проявила себя в истории. Механизм известен, и не надо его обзывать "сырьевой моделью развития". Часто эффект от нее временный. Длительный эффект, который мог бы смахивать на "ресурсное проклятие" гораздо менее вероятен. Если неприличную болезнь не лечить, то нос может отвалиться, но такой итог совсем не обязателен. Так и в случае с голландской болезнью. Важно понимать, как она проявляется, чтобы вовремя поставить диагноз и отреагировать. А лучше всего не ее не допускать. Кстати, в Голландии этой болезни и не было, хотя название прилипло :)

Есть хорошие статьи с попытками поставить российской экономике диагноз. Одним из признаков болезни является переоцененный курс валюты. По многочисленным оценкам вплоть до самого кризиса рубль был недооценен. Об остальном сложнее говорить, но и другие признаки вызывают сомнения.

Лечится голландская болезнь созданием очень дисциплинированной системы налогообложения и очень ответственным их расходованием. Повторю, что суть лечения опять же в том, чтобы откладывать лишнее и тратить равномерно (или понемногу ВСЕГДА, как Норвегия). Это лечение во-многом решает проблему волатильности. Относительно этой области есть консенсус. В 2000-е годы в России было очень много сделано для ослабления зависимости экономики от волатильности цен на нефть.

Не хотелось бы никого вводить в заблуждение: из статьи Гурвича, Вакуленко и Кривенко очевидно, что России еще далеко до Норвегии и что реформы надо продолжать.

Есть важные дополнительные шаги, которые могут еще больше ослабить волатильность курса и ВВП. Прежде всего речь идет о хорошо подготовленном переходе к плавающему курсу, но это отдельная тема, которую здесь тоже неоднократно обсуждали.

На этом перечень аргументов по поводу наличия "сырьевой модели" и сырьевой зависимости российской экономики я заканчиваю.

В конкурсе на правдоподобное описание роли нефтегазового сектора в российской экономике побеждает ВШЭ и Гурвич, а РЭШ и ЕБРР проигрывают :)

КУДА ИДТИ И С КЕМ ИДТИ?

или НАДО ЛИ СРОЧНО ПЕРЕХОДИТЬ ОТ "СЫРЬЕВОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ" К ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ?

И всего сказанного выше понятно, что мне лично кажется, что не было никакой сырьевой модели и нет. Она фигмент воображения. Не могу я разглядеть в российской действительности никаких ее признаков, перечисленных в большой обзорной статье и отдельной главе доклада ЕБРР.

2.7. Однако, если все-таки верить в греховную зависимость, то есть еще один знаменитый способ ускорить экономический рост. Он называется индустриальная политика и тоже был указан в статье Гуриева и его соавторов. Призывы к созданию "национальных чемпионов", раздаче секторальных льгот, предоставлению преференций конкретным отраслям или даже лучшим их представителям (как и небольшим перспективным городам) почему то мне очень напоминает вертикальную промышленную политику, так принципиально осужденуую Гуриевым, Плехановым и Сониным (вслед за ЕБРР). Сознаюсь, мнение авторов по поводу проведения вертикальной промышленной политики с целью освобождения от "ресурсной ловушки" остается для меня загадкой.

Дорога эта скользкая, и это надо четко понимать. Есть формы промышленной политики, которые уже доказали свой вред. Есть другие формы, которые требуют очень внимательного и нежного отношения. Это отдельная большая тема. С вертикальной политикой "принуждения к инновациям" можно поэкспериментировать, если это обойдется не очень дорого :). Но хорошо бы при этом не забывать об уже сделаном, о недоделаном и о том, что еще надо бы сделать, чтобы следующий финансовый кризис не столкнул в очередную глубокую яму. Список невыполненных, но однозначно полезных и необходимым реформ все еще большой.

Все эти различия в понимании прошлого могут восприниматься как основания для разной посткризисной стратегии развития. А могут быть полной ерундой, бурей в стакане воды, который то ли полупустой, то ли полуполный. Все зависит от точки зрения. Можно ведь продолжать проводить реформы, которые недоделали, параллельно экспериментируя со всякими красивыми и приятными проектами. А можно забыть про нужные реформы (или остановить их) и заниматься только новыми проектами :) Каким будет результат, мы не знаем, но будем с интересом наблюдать.

|

|

</> |

ТОП-7 лучших таск-менеджеров для маркетологов — рейтинг 2025-2026 года

ТОП-7 лучших таск-менеджеров для маркетологов — рейтинг 2025-2026 года  Пять советских шаржей на Никиту Хрущёва

Пять советских шаржей на Никиту Хрущёва  Совсем пропащие

Совсем пропащие  Волшебство

Волшебство  Олененок Бемби и еврейский вопрос

Олененок Бемби и еврейский вопрос  10-е годы XXI века на снимках Игоря Стомахина. 2012. «В Крыму». Часть 3

10-е годы XXI века на снимках Игоря Стомахина. 2012. «В Крыму». Часть 3  Некрасивые корабли нам не нужны

Некрасивые корабли нам не нужны  Лабас Александр Аркадьевич (1900 - 1983)

Лабас Александр Аркадьевич (1900 - 1983)  Хроники грустного сегодня.

Хроники грустного сегодня.