(Не)много о (не)сладкой жизни

sittaeuropaea — 19.09.2025

sittaeuropaea — 19.09.2025

Внимание! Много нудных букв, картинка всего одна, пост не про птичек/козявок/рыбок/космическую фантастику/вампиров, а про себя! Кому неинтересно — не тратьте своё время, листайте дальше!

Зачем я пишу такое? Дело в том, что, как я с удивлением обнаружила, далеко не все читатели в курсе, что у автора этих строк есть одна особенность здоровья, а точнее, неизлечимая болезнь — хотя, как мне казалось, я уже всем глаза прожгла постоянными упоминаниями оной к месту и не к месту. Значит, не прожгла. Пожалуй, надо такой каминг-аут сделать, потому что а) шила в мешке всё равно не утаишь (да и зачем?), б) надо некоторые заблуждения развеять и в) болезнь уже стала неотъемлемой частью моей личности, и рассматривать меня в отрыве от неё неправильно.

Давайте условимся:

- Этот пост написан не для того, чтобы вызвать жалость. Спасибо,

не надо меня жалеть. Чуть-чуть посочувствовать можно, а вот

жалостливые сопли сразу вымету поганой

метлой.

- Этот пост написан не для того, чтобы спрашивать у кого-то

медицинские советы. Все интересующие меня медицинские вопросы я

решаю только с врачами. Непрошеные медицинские

советы сразу вымету поганой метлой.

- Этот пост написан не для того, чтобы давать кому-то

медицинские советы. Я не врач, я могу дать только

бытовые советы. Вопросы, которые надо решать не со

мной, а с врачами, сразу вымету поганой

метлой.

- Этот пост написан для того, чтобы поделиться сугубо

личным опытом жизни с непростой болезнью, чтобы как-то

подбодрить тех, кто только с этим столкнулся, и чтобы немного

приоткрыть одну теневую сторону моей личности. Если кому-то не

повезло с больницей/врачами/диагнозом/необходимыми для жизни с

болезнью вещами и т.п. — сочувствую, но жалобы на всё перечисленное

— правильно — сразу вымету поганой

метлой.

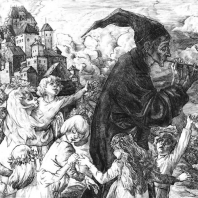

Итак, вооружившись поганой метлой, можно дать и завлекательную картинку, чтобы народ уже сейчас не разошёлся :-))) Заодно — в руках у Его Сиятельства более чем прозрачный намёк на то, о чём речь. Но обо всём по порядку.

У меня сегодня грустненький юбилей. Ровно два года я живу с диагнозом «инсулинзависимый сахарный диабет I типа» (в начале — «с неуточнёнными осложнениями», на данный момент, по счастью, эндокринолог мне пишет «без осложнений»).

Нет, диабет у меня не потому, что я ела много сладкого. Во-первых, не так уж много по сравнению с тем, как некоторые лупят, а во-вторых, не надо путать СД1 (примем это сокращение для экономии виртуальных чернил) со вторым типом. Первый тип — это аутоиммунное заболевание, когда по каким-то загадочным пока для науки причинам организм уничтожает собственные бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Первый тип нельзя «заработать» и нельзя предотвратить. И, увы, пока нельзя вылечить (хотя есть интересные попытки). Он либо есть, либо нет. В моём случае, как я понимаю задним умом, это была бомба с часовым механизмом, которая неизбежно должна была рвануть. Всё просто: у мамы был такой же СД1, а жить ей довелось в то время, когда контролировать эту болезнь было многократно сложнее, чем сейчас. Да, СД1 наследуется. Более того, как мне сказала эндокринолог, которая и поставила диагноз, именно от матери по большей части. Кроме того, есть подозрения, что СД1 был и у одной из прабабушек по материнской линии, а ещё, быть может, какие-то проблемки с поджелудочной железой могли прийти и с отцовской стороны (это не факт, только предположение).

Часовой механизм моей бомбы заметно пришёл в действие в конце 2022-начале 2023 года, но началось всё, конечно, гораздо раньше. Просто конец 22 года стал этаким «рубильником». Ноябрь, унизительное уничтожение диссертации — океан стресса, ощущение безнадёжности. Вроде бы оправившись и взявшись за новую диссертацию, зимой 22-23 года я стала ощущать что-то вроде ангедонии — неспособности получать удовольствие: то, что раньше мне было в радость, в тот момент чувствовалось... никак. Это я, однако, списывала на напряг на работе и недостаток солнца той зимой. В то же примерно время у меня снизился вес — но это я тоже успешно списывала на большие нагрузки. Жажда и усиленное выделение жидкости мне тоже казались нормой в то время. Потом в один весенний день ангедония прекратилась, всё стало вроде бы как раньше. Весной же, в мае, я съездила даже на практику со студентами в Черноголовку, где поставила личный рекорд по километражу за день — 31 километр (пока не побитый, хочу побить этой же осенью, когда станет прохладнее). Вообще, мне хотелось ходить много, и я ходила при любой возможности — и на свои маршруты, и просто так. Как я понимаю теперь, организм отчаянно пытался бороться с уже неприлично высоким уровнем глюкозы в крови и заставлял меня снижать его хоть как-то. Ходьба меня спасала — и спасла, в итоге, от самого худшего, от потери сознания от кетоацидоза. Но уставала я от неё довольно сильно. Что тоже не вызывало подозрений...

Сентябрь, обыкновенный медосмотр, на который нас гоняли по работе. Вернее, неделя после него. Мне звонит терапевт: вы знаете, что у вас глюкоза натощак — 14 (ммоль/л — дальше не буду писать эти буквы, это по умолчанию единица измерения)? Я подумала, что что-то напутали там с анализами, чуть не хохотнула в трубку... но пошла всё-таки, сделала анализы в другой конторе. И опаньки: гликированный гемоглобин (грубо говоря, усреднённый уровень глюкозы в крови за 3-4 месяца) — 12 с хвостиком (норма для здорового человека — до 6). В моче — кетоны... в тот же вечер бегу к эндокринологу. Всё, приехали — и ацетоном от вас пахнет, и показатели такие, что нужен инсулин, и надо госпитализироваться прям щас. Не кетоацидоз, но кетоз точно есть.

Это был, конечно, удар. Мне ужасно стыдно за то, как я вела себя тогда — хотя, как я потом поняла, это были нормальные стадии принятия неизлечимой болезни: просто у многих людей они занимают месяцы, а я проскочила их все за два дня. Я, дура, даже выпросила день на то, чтобы подумать, как жить дальше, ложиться в больницу или нет. К счастью, логика всё-таки подзадавила страх, и я пошла за направлением. А направили меня не абы куда, а в клиническую больницу при университете Сеченова. И это была удача. Как я уже говорила, в честь абы какого человека хороший университет не назовут :-))) И врачи, и медсёстры, и даже ординаторы попались замечательные. Самое главное, вся эта ватага не просто выправила мне показатели, но научила с болезнью жить. А жить с ней, на самом деле, вполне под силу даже такому интеллектуально среднему человеку, как я. По сути, нужна просто дисциплина и наблюдательность, а всё остальное приобретается с опытом. Мне ещё в больничке и сказали, что у меня всё будет в порядке — порекомендовали, конечно, школу диабетиков пройти, но мне это не понадобилось. Хотя я прекрасно понимаю, почему некоторые даже спустя годы после постановки диагноза не въезжают в новую жизнь и многократно посещают эти школы.

Так в чём основные фишки этой новой жизни? Самое главное — контроль. Постоянный контроль. Доверяться ощущениям — не всегда хороший способ определять, что делается в организме: забегая вперёд, гипо- и гипергликемия иногда бывают ужасно похожи, хотя это диаметрально противоположные вещи. Глюкометр — мой самый важный прибор в жизни. Если на меня в тёмном переулке нападёт грабитель, я отдам ему и телефон, и деньги — но глюкометр он снимет только с моего трупа (и то не факт, что сумеет отодрать). Всегда у меня с собой не менее двух приборов, чтобы в случае отказа одного можно было положиться на второй. Я лично предпочитаю «померить сахар» лишний раз, чтобы точно быть уверенной в том, вверх или вниз ползёт уровень глюкозы. До еды, после еды, перед сном, ночью, во время прогулок — пусть я лучше потрачу несколько лишних полосок, но буду точно знать, что происходит.

Достаточно частая сдача анализов — ещё один элемент контроля. Самый важный показатель — всё тот же гликированный гемоглобин. Лично мне полагается держать его ниже 6,4. Как раз несколько дней назад сдала анализ: 6,3 — отличный результат для моего возраста и моего лично организма: вероятность осложнений при этом невелика. Общий анализ крови, биохимия, моча всякая — суточная и просто... всё нужно регулярно проверять. Ибо СД1 — это не только про «сахар». Под прицелом этой тихой, но коварной болезни — практически всё: нервная система, глаза, почки, сердечно-сосудистая система (отсюда — мониторить надо ещё и артериальное давление!) и много чего ещё. Иммунитет, кстати, тоже под прицелом: посему — вакцинируйтесь от всего, от чего можно (если нет каких-то особых противопоказаний; консультируйтесь с врачами!).

Именно осложнения — самое страшное в диабете. Помню, когда в первый день после постановки диагноза, когда я ещё была в смятении, один человек в ответ на мои переживания насмешливо сказал, что «с диабетом тыщу лет живут». Ну, как бы да. Но как бы и нет. Мамы, скажем прямо, со мной нет уже больше 20 лет — так, на секундочку. И я не знаю, сколько отведено мне. Жёсткий самоконтроль потенциально продлевает мне жизнь, но гарантий нет и быть не может.

И не надо забывать, что в жизни с СД1 есть ещё один крайне важный — важнейший! — элемент: инсулин. Нет инсулина — здравствуй, гипергликемия (чрезмерно высокий уровень глюкозы в крови), привет, осложнения, салют, старуха с косой! К счастью, я не могу пожаловаться: пока инсулин получаю стабильно, у меня всегда есть запас.

И, конечно же, внимательно следить надо и за питанием. До болезни оно было у меня, мягко говоря, далеко от идеального. СД1 заставил пересмотреть рацион — и это к лучшему. Вопреки распространённому мнению, диабетикам (по крайней мере, с СД1) можно сладкое. Но! Под расчёт инсулина и, конечно, редко и немного. Но меня не «ломает»: честно говоря, мне не хочется ничего лишнего из «той» жизни — меня сейчас не привлекает ни излишне сладкое, ни жирное, ни чрезмерно солёное. Но я понимаю, что кому-то может быть сложно отказаться от чего-то «вкусненького». Никто не говорит, что надо обязательно отказаться одномоментно: сказал «нет» — и всё. Можно постепенно. Заменять чем-то, например. Но, конечно, если есть какие-то фундаментальные трудности с перестройкой рациона, лучше проконсультироваться с врачом.

Что до ежедневной еды, с СД1 завтрак, обед, ужин и всё, что между, превращается в особый ритуал: надо хотя бы примерно рассчитать, сколько там будет углеводов, и с расчётом на это вколоть инсулин (пропорции инсулина устанавливает сначала врач, только потом уже личный опыт, не экспериментируйте лишний раз!). Мой лично «короткий» инсулин даёт мне 15 минут до еды. За эти 15 минут до завтрака, например, я успеваю покормить рыб, поменять воду канарейкам и внести в дневник результаты ночных измерений глюкозы. А как 15 минут прошли — сразу бегом есть!

(«Короткий» — не единственный инсулин в моей жизни. Есть ещё «длинный». Каждый день, в любой ситуации, в 8 часов утра и в 10 часов вечера — укольчик. Что бы ни было).

Расчёты могут подвести. Это нормально. Лучше, конечно, этого не допускать, но чилавеку свойствена ашибаца. Бывает, хватишь больше углеводов, чем надо — получается гипергликемия — значит, через некоторое время придётся подкалываться. Ерундовое ощущение: хочется пить и по-маленькому, и изнутри головы будто что-то давит. Если просчёт не слишком суров, можно пойти прогуляться — мне лично помогает этот способ. 1 километр быстрой ходьбы у меня снимает около 2 ммоль/л. Стабильно, уже два года константа. Но это лично моё — у кого-то может быть иначе!

А бывает, кольнёшь многовато инсулина — и тут уже здравствуй, гипогликемия, глюкоза ниже 3,9! Это ещё более коварное состояние, чем гипергликемия. Кто-то, как мне рассказывают, ощущает в этот момент кайф или даже начинает безудержно ржать — но у меня лично «гипа» связана исключительно со страхом, потемнением в глазах и жутким потением. При гипе у вас есть 15 минут, чтобы прийти в норму. Правило 15/15: 15 г углеводов, измерение через 15 минут. Не помогло — ещё 15 г, ещё через 15 минут измерение, и так далее. Самое ужасное в гипе то, что в этот миг нельзя активно двигаться: движение снимет ещё драгоценные доли миллимоля. Ну и, в конце концов, при совсем суровой гипе теряется самое драгоценное: сознание. По счастью, пока я лично не испытывала такого. Но к краю подходила близко. Никому не пожелаю таких мерзких ощущений, как при гипе. Кстати, отсюда ещё одна фишка диабетической жизни: всегда с собой должны быть углеводы. «Медленные» (сложные) — для поддержания сахара при физической нагрузке (прогулке в том числе!), «быстрые» (простые) — для выхода из гипы.

Наконец, физическая нагрузка. Моя регулярная многокилометровая ходьба — моё спасение. Она помогает мне и держать очень ровно глюкозу, и поддерживать хорошее артериальное давление. Другим людям, возможно, нужно что-то другое — опять же, повторяю в сотый раз, такие вопросы решаются с врачом.

Вроде бы звучит всё просто. Или нет? Как ни странно, у меня у самой двойственное отношение к моей болезни. С одной стороны, при любом событии апокалиптического характера (глобальном конфликте, природной катастрофе и т.п.), скорее всего, я стану одним из первых кандидатов на вылет. Моя жизнь закончится с последней каплей инсулина и с последней полоской для глюкометра. Также я могу беспрепятственно отправиться в загробное царство и без всякого апокалипсиса: достаточно любой серьёзной ошибки в расчётах инсулина/углеводов. Два шага — ниже 3,9 и выше 14 — приближают меня к точке невозврата. Вся жизнь — в цифрах на экране глюкометра. Вся жизнь зависит от этого диапазона. И даже более узкого. Могу наглядно проиллюстрировать, каков настоящий мой целевой диапазон. Если я вижу на глюкометре...

...3,9 и ниже: А-А-А, !@#$%^& Быстро заливать в себя глюкозу, !@#$%^&!!!

...4,0-6,0 — ура, я как здоровый человек :-)))

...6,5-8,0 — норм после еды.

...8,0-8,5 — ну... э-э-э... лучше пониже.

...8,5-10,0 — многовато, надо бы прогуляться/подколоться.

...10,0-11,0 — зараза, сейчас же прогуляться/подколоться!

...выше 11,0 — А-А-А, !@#$%^& Быстро подкалываться, !@#$%^&!!!

Вообще, я уже давно стараюсь проживать каждый день так, будто он последний (ведь один из них когда-то таким и окажется). Но болезнь заставляет меня делать это с двойным усердием. Ни одного дня на пустое безделье! Каждый день - мысли, ощущения, дела - чтобы хотя бы строчка в дневнике была!

С другой стороны, с СД1 жить, конечно же, значительно легче, чем с другими неизлечимыми заболеваниями. Я могу контролировать свою болезнь совершенно самостоятельно, без помощи других людей. У меня ничего не болит, и я могу — и даже обязана — вести активный образ жизни. (Посадите меня в офис и заставьте сидеть сиднем — я загнусь через несколько дней). Болезнь заставляет меня вести не просто активный, но и очень здоровый (ба-дум-тссс) образ жизни: правильно питаться, вовремя отдыхать, регулярно посещать врачей — что неплохо, вообще-то, для любого человека. Так что... нет худа без добра?..

Надеюсь, весь этот выплеск (лучше подошло бы чуть-чуть другое слово, но оно нехорошее) поможет вдохновить и утешить того, кто тоже живёт с моим диагнозом (или близким к нему), а того, кто не страдает подобным, немного просветить, приоткрыв завесу тайны, что окружает диабетиков :-)))

|

|

</> |

Как повысить узнаваемость компании с помощью digital-инструментов

Как повысить узнаваемость компании с помощью digital-инструментов  Арсений Лапин

Арсений Лапин  щас бы в 31 января 1990 года

щас бы в 31 января 1990 года  Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами... Ольга Берггольц

Вынули душу, копались в ней вонючими пальцами... Ольга Берггольц  Железнодорожное. Вокзал

Железнодорожное. Вокзал  Уходя — уходи

Уходя — уходи  Чуть не уехал. Как хит про Комарово едва не стоил карьеры Игорю Скляру

Чуть не уехал. Как хит про Комарово едва не стоил карьеры Игорю Скляру  Про неприятное происшествие на борту авиалайнера рейса Маскат - Москва

Про неприятное происшествие на борту авиалайнера рейса Маскат - Москва  Пузырёк с винтом

Пузырёк с винтом