Как христианство и конфуцианство друг друга совершенствовали

hyperboreus — 25.01.2023

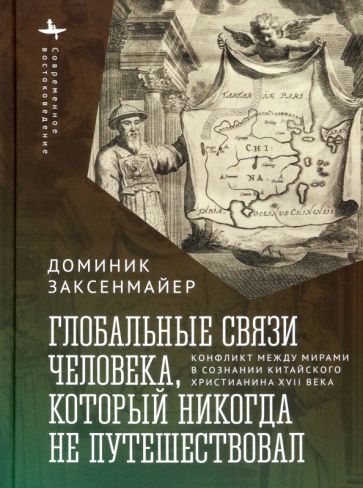

По просьбе издательства отрецензировал книгу: Заксенмайер Д.

Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал.

Конфликт между мирами в сознании китайского христианина XVII века.

СПб.: Academic Studies Press, Библиороссика, 2022. Перевод с

английского Кирилла Савельева.

hyperboreus — 25.01.2023

По просьбе издательства отрецензировал книгу: Заксенмайер Д.

Глобальные связи человека, который никогда не путешествовал.

Конфликт между мирами в сознании китайского христианина XVII века.

СПб.: Academic Studies Press, Библиороссика, 2022. Перевод с

английского Кирилла Савельева.

За последние десятилетия историки подвергли существенному пересмотру стереотипный взгляд на императорский Китай как на изолированную страну, которая спряталась ото всех в своем культурном высокомерии. Книга современного китаиста Доминика Заксенмайера посвящена крайне интересному типу духовных связей между Европой и Китаем, которые возникли благодаря миссионерской деятельности ордена иезуитов и появлению первых китайских христиан-интеллектуалов.

Почему расцвет этих связей пришелся на XVII век? В самой Европе католицизм ощутимо сдавал свои позиции и, как следствие, сделал ставку на остальной мир. Возникла глобальная империя иезуитов — от Конго до Бразилии и Японии, в которой Китаю отводилась важная роль. В свою очередь, династия Мин переживала весьма трудные времена, которые и привели к ее падению в 1644 году. На этом фоне среди конфуцианцев-интеллектуалов распространились представления о том, что в обществе утрачено правильное понимание учения Конфуция и что обретение нравственного совершенства вовсе не предполагает обязательной реализации себя на государственной службе, а является следствием воздействия неких «космических сил». Так всемирное христианство и китайское конфуцианство оказались способными увидеть и заинтересоваться друг другом.

Заксенмайер рассматривает эту встречу через судьбу и труды одного китайского католика — Чжу Цзунъюаня, который жил, не выезжая никуда, в своем родном городе Нинбо на восточной побережье. Он не был столь известным и влиятельным, как «три столпа китайского христианства» Ли Чжицзао, Сюй Гуанци и Ян Тинъюнь, зато его провинциальное положение позволило автору лучше очертить те самые «глобальные связи» — впрочем, все еще достаточно воображаемые.

Дело в том, что встреча культур в XVII веке была не похожа на таковую в веке XIX. Европейцы проповедовали свою религию, но совершенно не настаивали на европейском образе жизни, даже наоборот, подчеркивали свою обособленность. Отсутствие какой-либо реальной информации о Западе (Заксенмайер пишет, что Чжу, скорее всего, не знал даже о Реформации и Тридцатилетней войне) вело к тому, что китайцы-«западники» идеализировали далекую Европу. Они думали о ней как об «обители мира и добродетели, где нашли свое воплощение идеалы Конфуция».

Таким образом, в сознании китайских христиан их религия, которую они называли тяньсюэ — Небесное учение, представлялась не чужеродной доктриной, но исконно китайской мудростью, которая оказалась утрачена на родине, попала на Запад, была там сохранена без искажений и теперь возвращается обратно, чтобы привести Китай наконец-то к «состоянию высокой нравственной цельности и политической стабильности». Непосредственные же носители этой религии — отцы-иезуиты — оказывались равными мудрецам древности, образцом совершенного человека (цзюнь-цзы) и безупречными конфуцианцами.

Чжу в своих текстах прилагал немало усилий, чтобы разъяснить именно такое положение дел и преодолеть этноцентризм, традиционно присущий китайцам, в пользу всеобщей этики, где «низкий человек» значит не варвар и иностранец, а невежа и невежда. Нельзя сказать, что ему это удалось в полной мере, но все же, как отмечает автор, Китай эпохи Мин или Цин был куда более религиозно толерантным местом, чем тогдашняя Европа, включая заметные христианские, буддийские, мусульманские, сикхские и другие сообщества. Если же учесть, что китайская экономика XVII века была первой в мире, а конфуцианство всегда ставило во главу угла не метафизические догматы, а нравственное совершенствование и принципы общежития, то возникает неожиданная картина мира, в которой именно Китай содержал в себе основы того, что сегодня становится глобальной цивилизацией, Европа же с этой точки зрения представляет собой побочную ветвь развития.

Кстати, любопытным примером еще не изжитого евроцентризма является перевод названия этой книги на русский язык, где «A Seventeenth-Century Chinese Christian and His Conflicted Worlds» превратились в «Конфликт между мирами в сознании китайского христианина XVII века», хотя ни о каком конфликте именно в сознании Чжу Цзунъюаня Заксенмайер не говорит, наоборот, подчеркивает гармоничное восприятие им христианства как «продолжения и усовершенствования» конфуцианства (для китайца вообще свойственно везде искать согласие, а не разногласие). Такой синтез двух, в общем-то, далеких друг от друга традиций выглядит более жизнеспособным, чем прямой конфликт, полное отвержение одного в пользу другого или тотальный релятивизм. У нас до сих пор есть чему поучиться у китайца семнадцатого века.

|

|

</> |

Консольные столики: стильные акценты в интерьере

Консольные столики: стильные акценты в интерьере  Анекдот

Анекдот  Небесное

Небесное  Мегафон - п****ы

Мегафон - п****ы  Самый необычный подарок

Самый необычный подарок  Метания американской долларовой системы

Метания американской долларовой системы  ОМД декабря

ОМД декабря  Жаркое лето 1941-го

Жаркое лето 1941-го  Дзержинск. Конец лета 2025

Дзержинск. Конец лета 2025