История VT-взрывателя: часть I

fonzeppelin — 25.05.2025

fonzeppelin — 25.05.2025

Давно уже собирался сделать материал об одной из самых эффективных и революционных технологий Второй Мировой Войны — радарном неконтактном взрывателе VT-fuze.

Эффективность зенитного огня в значительной степени зависит от эффективности взрывателя. Проблему поражения движущейся (подчас очень быстро) цели в воздушном пространстве невозможно решить без механизма, подрывающего зенитный снаряд в нужной точке – потому что вероятность прямого попадания для крупнокалиберных зениток слишком мала, чтобы полагаться на нее всерьез.

Исторически, первыми взрывателями для зенитных снарядов были обычные дистанционные трубки. Изначально разработанные для воздушного подрыва шрапнельных снарядов, к Первой Мировой Войне они прошли долгий путь эволюции и превратились в весьма точные механизмы.

В основе своей трубка представляла собой диск с просверленной в нем кольцевой канавкой, наполненной порохом. Задавая время подрыва снаряда, артиллерист проворачивал диск так, чтобы напротив запального отверстия (передающего пламя к основному заряду) оказалась строго определенная длина канавки. При выстреле, канавка воспламенялась с одного конца, огонь бежал по пороховой дорожке, пока не достигал запального отверстия. Происходил взрыв.

Дистанционные трубки были дешевым, надежным и отработанным решением. Но с точки зрения стрельбы по воздушным целям, у них был ряд важных недостатков. Скорость горения пороховой дорожки не была постоянной; она варьировала в зависимости от давления, температуры и влажности воздуха. Это было особенно актуально для зенитных снарядов, выстреливавшихся на высоту в несколько километров.

Пытаясь решить проблему, артиллеристы экспериментировали с разными типами пиротехнических смесей, но результаты были двоякими. Смеси, которые горели достаточно стабильно и предсказуемо, были сложны в массовом производстве. Любые отклонения в технологическом процессе приводили к непредсказуемому варьированию времени горения.

Настоящим шагом вперед стали механические таймерные взрыватели. В них использовался пружинный часовой механизм с частотой колебаний до нескольких десятков Герц. Механический взрыватель был намного точнее пиротехнического, и его работа не зависела от атмосферных условий. Но механические таймерные взрыватели были очень сложны и дороги в производстве.

У всех временных взрывателей была принципиальная проблема; их эффективность напрямую зависела от точности расчета времени полета снаряда. Что было непростой задачей, учитывая сложность определения положения быстро движущейся цели в трехмерном пространстве. Малейшее расхождение между расчетным и фактическим – например, в результате маневров неприятельского самолета – и зенитный снаряд взорвался бы либо слишком рано, либо слишком поздно, чтобы поразить цель. И даже самые совершенные системы управления огнем неизбежно давали некоторую неточность.

Идеальным решением был бы взрыватель, который самостоятельно “чувствовал” бы, когда окажется рядом с неприятельским самолетом, и взрывался бы точно в этот момент.

Еще в 1930-ых в Великобритании был запатентован неконтактный оптический взрыватель, основанный на петоскопе – электрооптическом устройстве, сопоставлявшем напряжение от пары фотоэлементов в двух параллельных световых дорожках. Идея была в том, что крупный объект в поле зрения (например, облако или поверхность земли) будет воздействовать на оба фотоэлемента в равной степени, в то время как мелкий подвижный объект (например, неприятельский самолет) создаст отчетливую разницу между двумя фотоэлементами.

Изначально британцы разрабатывали фотоэлектрический взрыватель для авиационных бомб. Но с приближением войны, приоритетом стала разработка взрывателей для неуправляемых зенитных ракет. Около 100.000 фотоэлектрических взрывателей было изготовлено в 1940-1941 годах для оснащения ракетных “Z-батарей” на территории Великобритании, но эффективность их оказалась очень низкой. Разница в освещенности фотоэлементов оказалась слишком… “неконкретным” параметром, очень много факторов (засветка с земли, облака разрывов снарядов, соседние ракеты) могли вызвать скачок интенсивности и спровоцировать подрыв ракеты.

Немцы пошли по другому пути – попытавшись создать акустический взрыватель, реагирующий на шум моторов неприятельского самолета. В определенном смысле, эта идея была более рациональной; взрыватель можно было точно настроить на нужную частоту. Но на деле немецкая идея оказалась не лучше британской. Скорость распространения звука в воздухе была мала, Допплеровский сдвиг значительно смещал принимаемую частоту, и в итоге немецкие акустические взрыватели оказались и недостаточно избирательными (могли сработать на посторонний шум) и недостаточно чувствительными. В итоге, несмотря на значительные усилия, ни один из пяти (!) немецких проектов акустического зенитного взрывателя не дал удовлетворительного результата.

Все эти первые эксперименты с неконтактными взрывателями относились к авиационным бомбам или зенитным ракетам, а не к снарядам. Причина была проста: перегрузка при запуске ракеты была на много порядков меньше, чем при выстреле артиллерийского снаряда. Стартующая ракета испытывала, самое большее, ускорение в 10-15 g. Вылетающий из ствола снаряд испытывал ускорение в 10.000 g и более. На тот момент, сама идея что некий электронный прибор может пережить такое испытание, выглядела… абсурдно.

НАЧАЛО:

Когда в начале Второй Мировой Войны американцы приступили к разработке собственных неконтактных взрывателей, они тоже не были особенно уверены в успехе. Первоначальные планы созданной в августе 1940 года “секции Т” при Национальном Комитете Оборонных Исследований (англ. National Defense Research Committee, NDRC) сводились (подобно англичанам) к созданию фотоэлектрических взрывателей для ракет и бомб, реагирующих на изменение освещенности по мере того, как цель заполняла все большую часть поля зрения. Исследования в этой области дали весьма ценные наработки в области фотоэлементов и чувствительных электронных детекторов, но практические результаты были довольно скромными.

К этому моменту, однако, перспективным решением стала выглядеть новейшая в то время технология – радиолокация. Развитие технологии к 1940 году уже позволяло представить компактный приемо-передатчик, сопоставимый по размеру с обычным артиллерийским взрывателем. Излучая в пространство радиоимпульсы, такой взрыватель активировался бы в тот момент, когда “эхо” отраженных сигналов от цели стало бы достаточно сильным, и подорвал бы боеприпас.

Но некоторые инженеры считали, что новая технология способна на большее. Такого мнения придерживались Мерль Туве (доктор геофизики и председатель “секции Т”) и Ричард Робертс (профессор физики из университета Карнеги). Тщательно изучив вопрос и проведя некоторые прикидочные расчеты, они пришли к выводу, что теоретически можно разработать очень компактный приемо-передатчик, который уместится в головку артиллерийского снаряда. Дальность действия такого устройства, естественно, была бы мизерной – но вполне сопоставимой с радиусом разлета осколков зенитного снаряда.

Генералы отнеслись к идеям инженеров весьма скептически. Даже самый простой радиолокационный взрыватель требовал приемо-передатчика, усилителя и логического контура, инициирующего подрыв в момент, когда отраженный сигнал превышал пороговое значение. Вся эта аппаратура в тот момент могла быть только ламповой. Представлялось совершенно невероятным, что электронные лампы – хрупкие стеклянные пузырьки с тонкими проволочками и сеточками внутри – могут пережить такое испытание, как выстрел из пушки. Поэтому генералы настоятельно рекомендовали NDRC сосредоточить усилия на доступной технологии (т.е. радарных взрывателях для бомб и ракет) и не отвлекать время и ресурсы на то, что может оказаться попросту невозможным.

Туве и Робертс, однако, не были готовы отступить без тщательной проверки своей теории. Чтобы проверить ее, они поставили серию экспериментов с самыми маленькими и прочными лампами, имевшимися в наличии - миниатюрными лампами для электронных слуховых аппаратов. Британская фирма “Mullard Radio Valve Co. Ltd.” производила специальную серию миниатюрных ламп особой прочности для этой цели.

Испытывая лампы “Mullard” бросковыми тестами и на центрифуге, Туве и Робертс выяснили, что “хрупкие” электронные приборы оказались значительно менее хрупкими, чем можно было предположить. В некоторых направлениях приложения нагрузки, лампы “Mullard” оказались почти абсурдно прочными. Так, одна лампа выдержала перегрузку на центрифуге в 20.000 g – то есть собственный вес двадцать тысяч раз.

В итоге прорывное решение было предложено канадским отделением британского концерна “Imperial tubes, Ltd.” Они предложили NDRC электронную лампу совершенно нестандартного дизайна, спроектированную чтобы выдерживать запредельное ускорение. Управляющая сетка лампы представляла собой группу обмотанных проводником столбиков, на которые были нанизаны тонкие слюдяные диски; проводник проходил через канавки, просверленные в слюдяных дисках. Электрические характеристики лампы оставляли желать много-много лучшего… но на испытаниях, она продемонстрировала способность выдерживать перегрузки более 75.000 g. Экспериментаторы не смогли вывести лампу из строя ни раскручивая ее на центрифуге, ни стреляя ею из 47-миллиметровой пушки.

На этой стадии усилия “секции T” разделились. Часть инженеров продолжила работу над фотоэлектронными взрывателями для ракет – из тех соображений, что эта технология хоть и менее перспективна, но более “гарантирована” и не содержит принципиально неизвестных элементов. Другая группа, возглавляемая Робертсом, вплотную занялась проблемой радиолокационных взрывателей для зенитных снарядов.

После того, как стало ясно, что “хрупкие” электронные лампы могут быть спроектированы так, чтобы выдержать пушечный выстрел, работа закипела. Крупнейшие американские электронные корпорации, “Raytheon” и “Hytron”, изготавливали экспериментальные партии “суперламп” и отправляли их в ALP на баллистические испытания. Инженером Милдлином (специалистом по сопромату из Колумбийского университета) за несколько месяцев напряженного труда была разработана математическая модель, позволявшая рассчитывать устойчивость электронных элементов к ускорению исходя из их форм и материала. Это значительно ускорило работы.

Для того, чтобы изучить распределение нагрузок на начинку летящего снаряда – что было необходимо для проектирования устойчивой к ним электроники – инженеры “одолжили” у корпуса морской пехоты 37-мм пушку. Были разработаны специальные снаряды с деформирующимися конструкциями из меди и свинца внутри. Этими снарядами стреляли вертикально вверх, отмечали места падений, выкапывали снаряды из мягкого грунта и изучали деформацию начинки. По результатам множества тестов – порой более 600 в сутки - удалось создать математически точную модель влияния энергии выстрела на снаряд.

К июню 1941 года, прогресс в области прочных электронных ламп достиг такого уровня, что экспериментальную лампу можно было выстрелить в снаряде, затем извлечь, поставить в электронную схему, и она работала как ни в чем не бывало. Но это было лишь частью головоломки. Необходимо было теперь объединить эти лампы в работоспособный электронный контур, способный выдержать выстрел из пушки – и при этом поместиться в стандартного размера взрыватель.

Для этой цели инженеры обзавелись новой пушкой – на этот раз флотской 47-миллиметровой, снаряды которой по габаритам примерно соответствовали форме взрывателя для крупнокалиберной зенитки. Она позволяла выстрелить весь комплект оборудования целиком, затем подобрать снаряд и изучить результат. Стрельбы велись на специально подобранном полигоне с мягким, рыхлым грунтом, чтобы свести к минимуму деформацию снаряда при падении. Испытывались различные конструкции пластиковых, резиновых и полимерных уплотнителей. Апофеозом усилий стал осциллятор, который благополучно пережил выстрел из пушки, падение снаряда в мягкий грунт и последующее откапывание — ни на такт не сбившись с рабочей частоты.

Примерно в это же время программу официально обозначили как «Variable Time Fuze» (англ. Взрыватель Переменного Времени), или сокращенно VT-fuze. Такое обозначение приняли, чтобы сбить с толку иностранную разведку — историей прикрытия было, что «секция Т» работает над особо точным электронным таймером для временных взрывателей. Уловка сработала; до самого конца войны, ни немецкая ни японская разведки так и не узнали о существовании радиовзрывателей.

Продолжение здесь: История VT-взрывателя, часть II

|

|

</> |

Значение растяжки и мобильности в силовом тренинге

Значение растяжки и мобильности в силовом тренинге  Гатчина. Музей "Капсула времени".

Гатчина. Музей "Капсула времени".  Яндекс, что с тобой

Яндекс, что с тобой  Каждый день нужно начинать с удовольствия...

Каждый день нужно начинать с удовольствия...  Радуйся, блаженне Гаврииле!..

Радуйся, блаженне Гаврииле!..  День рождения. Берт Ланкастер

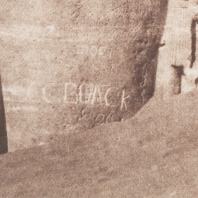

День рождения. Берт Ланкастер  Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных

Абу-Симбел. Европейские надписи 1800-1830-х годов на колоссах, откопанных  Во время вчерашней прогулки.

Во время вчерашней прогулки.  " Вот и всё - облетела листва."

" Вот и всё - облетела листва."