FAQ | Какие параметры влияют на степень размытия фона?

podakuni — 14.08.2010

podakuni — 14.08.2010

Продолжаю рубрику "Часто задаваемые вопросы | (FAQ)". Традиционно, сами вопросы можно задавать в

комментариях или присылать на почту: [email protected]. =:

)

Как-то в комментария зашла беседа об обучении, и речь пошла о

базовой информации: насколько подробно её нужно давать и сколько

времени на неё стоит отводить? Мнение оппонентов было таким: на

всё-про-всё достаточно 30-40 минут, а всё остальное время лучше

потратить на практику. Отчасти, я согласен с такой постановкой

вопроса, практика — вещь очень полезная. Но на самом деле, чтобы

она была осмысленной, хорошо бы знать все нюансы теории. И в

качестве примера я привёл такую довольно понятную любому фотографу

вещь, как размытие фона, не попадающего в глубину резко

изображаемого пространства. Итак:

#7 Какие параметры влияют на степень размытия фона?

Подробно эту тему (и многие другие) я обсуждаю здесь, на

Базовом курсе для начинающих фотографов. =:

) А тут, в жж, всё также, традиционно, я отвечу кратко и

развёрнуто.

Краткий вариант:

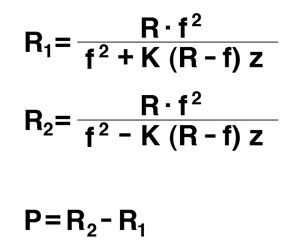

Где:

R1 — передняя граница резко изображаемого

пространства;

R2 — задняя граница резко изображаемого

пространства;

R — расстояние в метрах, на которое производится наведение

на резкость;

f — фокусное расстояние объектива (абсолютное, а не

эквивалентное), в формулу подставляется значение в метрах;

K — знаменатель относительного отверстия объектива (число

диафрагмы);

z — диаметр допустимого круга нерезкости, для негативов

форматом 24х36 мм равный 0,03—0,05 мм (в формулу подставляется

значение в метрах).

Глубина резко изображаемого пространства P определяется

разностью между задней и передней границами резкости.

Вот. Всё ведь понятно, да? =: )

Ок, ладно. Если говорить русским языком, то размытие будет

сильнее, если взять длиннофокусный объектив с широко открывающейся

диафрагмой и снимать близко расположенные объекты. =: ) Причём,

вклад диафрагмы — самый очевидный, поэтому только про него обычно и

говорят. Хотя, как вы можете видеть, он далеко не единственный. И

есть ещё один параметр, который не столь очевиден. Про него — чуть

позже.

Развёрнутый вариант:

Чтобы ответить развёрнуто нужно сначала понять: что же там

происходит? Для этого нужно рассмотреть картинку более

внимательно:

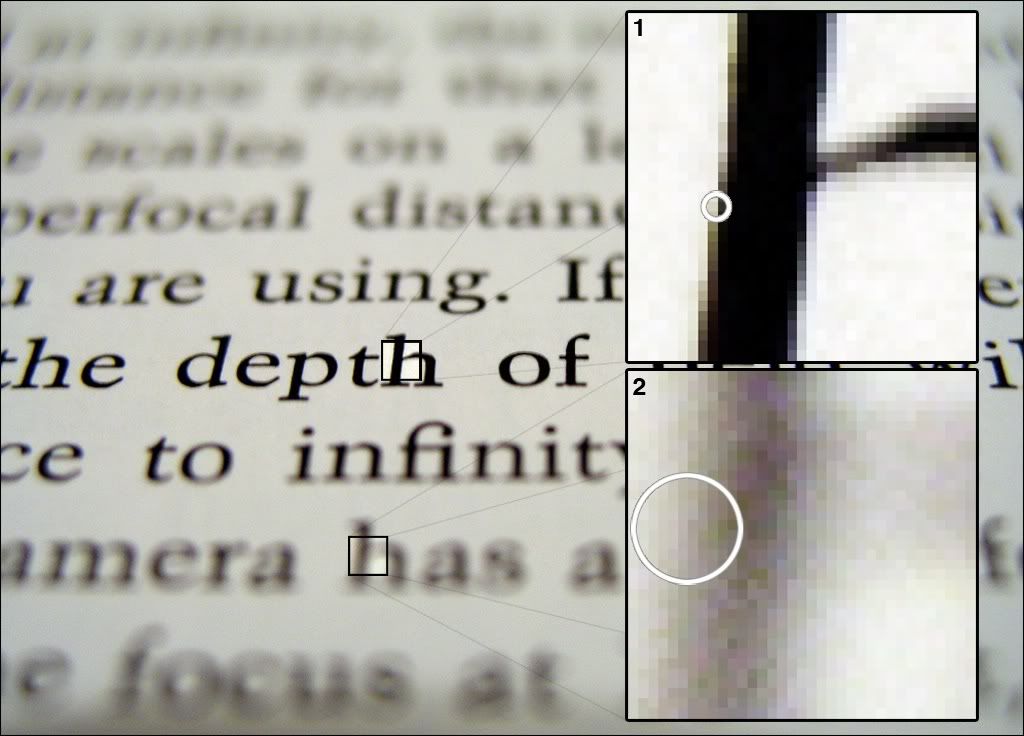

В квадрате 1 мы видим сильно увеличенную букву h,

попавшую в резко отображаемое пространство, которое так и

называется: "глубина резко изображаемого пространства"

(ГРИП). Отлично видно, что граница между чёрной буквой и белым

фоном чёткая, поэтому буквы в этой зоне и воспринимаются нами как

резкие. В квадрате 2 такая же буква, но уже не попавшая в

ГРИП и при увеличении видно, что граница буквы и фона размыта, она

занимает намного больше места, чем в квадрате 1.

Так вот, чёткими мы считаем объекты, границы которых

укладываются в "допустимый круг нерезкости" (см. квадрат

1). Оперируя правилами геометрии и определённым допустимым

кругом нерезкости, можно проиллюстрировать те параметры, которые

влияют на размытие фона (помимо фокусного расстояния объектива,

которое пойдёт под номером 1):

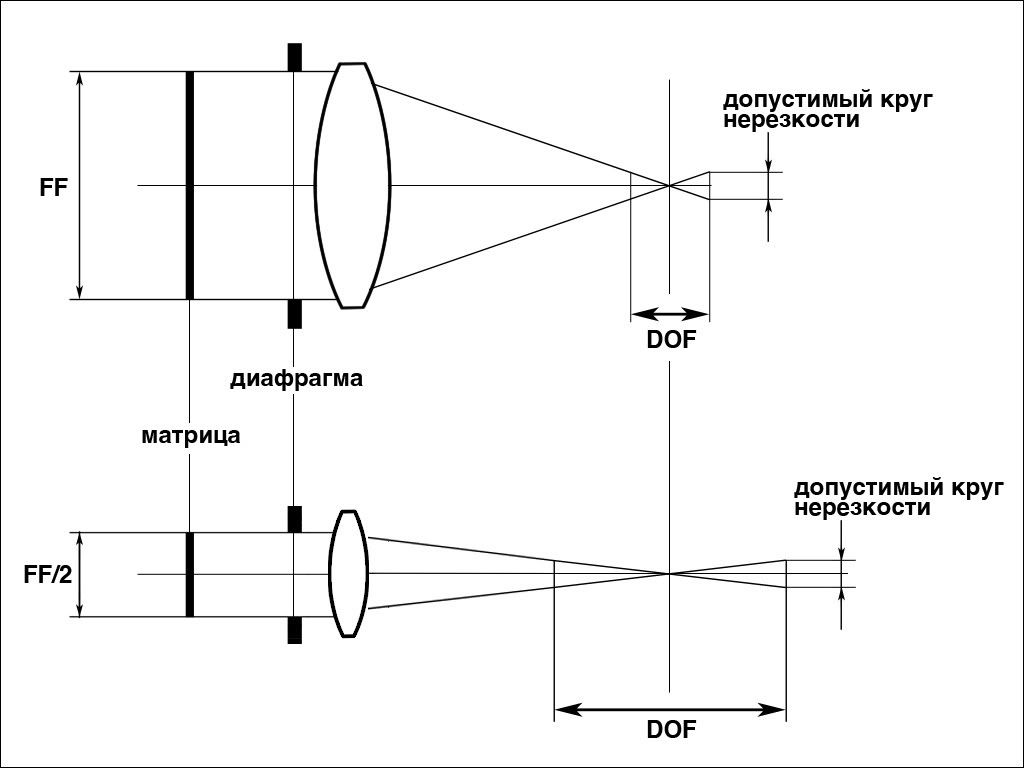

2. Открытие и закрытие диафрагмы:

3. Расстояние до объекта съёмки:

4. И четвёртый параметр, наличие которого не совсем

очевидно, но тем не менее, который влияет на степень размытия фона,

а именно — физический размер матрицы фотоаппарата:

Кстати, именно этот четвёртый параметр часто ускользает из

внимания. А между тем, именно из-за него на карманных мыльницах

практически нереально добиться сильного размытия фона за объектом

съёмки. И из-за него же, теми же карманными мыльницами очень удобно

снимать макро (жучок или капельки воды будут все в фокусе), в то

время как профессиональные полнокадровые камеры нуждаются для этой

же задачи в оснащении мехами или на худой конец — объективом

Tilt-Shift. =: )

Итак, подводя итог. =: ) Если хочется большего размытия, то для

этого можно сделать следующие вещи:

- максимально открыть диафрагму;

- подойти как можно ближе к объекту съёмки;

- использовать объективы с как можно большим фокусным расстоянием;

- и взять фотоаппарат с как можно большей матрицей.

Важное значение образования для развития инклюзивного спорта

Важное значение образования для развития инклюзивного спорта  Тверское момидзигару-2. Последний тёплый день.

Тверское момидзигару-2. Последний тёплый день.  Горный Алтай – 2025: вид сверху.

Горный Алтай – 2025: вид сверху.  Актуальная тема - взгляд на войну. А.И. Куприн повесть "Поединок"

Актуальная тема - взгляд на войну. А.И. Куприн повесть "Поединок"  ХОЛОДИЛЬНИК VERSUS ТЕЛЕВИЗОР

ХОЛОДИЛЬНИК VERSUS ТЕЛЕВИЗОР  А заметно озлобились хозлы в ЖЖ

А заметно озлобились хозлы в ЖЖ  Правдивость фактов о полиции США, навязанных фильмами

Правдивость фактов о полиции США, навязанных фильмами