Алексей Исаев о позиционном кризисе 1942 года

appavlenko — 20.02.2024

appavlenko — 20.02.2024

В контексте позиционного кризиса 2023 года и поиска исторических аналогий со временами ПМВ и ВМВ приведу отрывок из книги известного военного историка Алексея Исаева. Местами небесспорно, но весьма интересно.

***

...Если на юге в 1942 г. инициатива в весенне-летней кампании принадлежала противнику, то на центральном участке фронта инициативой безраздельно владела советская сторона.

Вопреки тезису о пассивной стратегии Верховного Главнокомандования Красной Армии, якобы пытавшегося угадать направление наступления противника и построить на этом свои планы, основной идеей советского плана кампании 1942 г. было наступление с решительными целями. Задачей было не «угадать-остановить-победить», а разрушить планы противника и реализовать свои собственные. И в таком формате советские войска добились определенных успехов: наступление в Сухиничском выступе и под Ржевом летом 1942 г. сорвало немецкие планы по срезанию выступов фронта в полосе группы армий «Центр». Кроме того, замалчивание операций на западном направлении было попросту неэтичным по отношению к тем людям, которые сражались и гибли в позиционных боях на московском направлении.

Что же стало причиной замалчивания или крайне невнятного описания действий фронтов западного направления? Ответом на этот вопрос является линия фронта, почти не изменявшаяся в течение года. Военачальникам попросту нечем было похвастаться. Поставленные Ставкой ВГК задачи систематически не выполнялись, и сражения переходили в формат позиционных боев за «избушку лесника». Это явление в свое время не получило объективной оценки стороннего, не имевшего идеологических шор наблюдателя. Между тем имело место появление позиционного кризиса на новом витке развития военной техники.

В Первую мировую войну скорострельные пушки и пулеметы остановили наступление пехоты. Противники зарылись в землю и стали засыпать друг друга тысячами снарядов в надежде подавить «косы смерти», подавлявшие попытки продвижения вперед. Во второй половине войны, казалось, решение было найдено: «Таким образом, танк был тем средством, которое дало возможность, во взаимодействии с прочими родами войск, оснащенных усовершенствованной военной техникой (артиллерия, авиация, химия), преодолеть позиционный тупик, давало перевес средствам наступления над средством обороны и восстанавливало беспрерывное взаимодействие между огнем и движением пехоты»(Зайончковский A.M. Первая мировая война. СПб.: Полигон, 2002. С. 841). Однако это решение продержалось недолго.

Армия 1940-х годов была насыщена ручными пулеметами (в вермахте ручной пулемет был в каждом отделении пехотинцев). Этот факт существенно повышал требования к тактике наступающего. Теперь невозможно было добиться подавления всех пулеметов в системе обороны противника артиллерийским огнем. После артиллерийской подготовки все равно оставались пулеметные гнезда, которые своим огнем мешали продвижению пехотинцев вперед. От пехоты требовались определенные тактические навыки в борьбе с ожившими огневыми точками своими средствами.

Если в Первую мировую возросшая мощь огня остановила пехотинца, то во Вторую мировую войну в роли защищенного гимнастеркой или шинелью бойца оказалось новейшее средство борьбы – танки. В Первую мировую войну практически неуязвимые стальные чудища [не совсем так, танки ПМВ несли весьма серьезные потери от артогня — А.П.] пробивались вперед, подавляя пулеметы и открывая дорогу пехоте. Однако уже в 30-х появились пушки, ставшие первым шагом к позиционному кризису нового поколения. При калибре 37–47 мм они оснащались полуавтоматикой (затвор открывался и выбрасывал гильзу за счет энергии отката), обладали низким силуэтом и могли расстреливать легкие танки с тем же успехом, как пулеметы «Максим» и скорострельные дивизионные пушки расстреливали в 1914 г. массы пехоты. Комкор Д.Г.Павлов, опираясь на опыт войны в Испании, обескураженно писал, что одна противотанковая пушка может вывести из строя сразу несколько танков, оставаясь для них неуязвимой.

Начался поиск решения в лице танков противоснарядного бронирования, но радикально это ситуацию не изменяло. Для круговой защиты от скорострельных пушек требовалось наращивание массы. Кроме того, прорывающиеся в глубь обороны без пехоты танки могли стать жертвой отрядов пехотинцев с бутылками с зажигательной смесью и ручными гранатами. Еще более страшным противником танков стали установленные в глубине обороны мощные противотанковые и зенитные орудия. Из броневого щита пехоты танки к началу Великой Отечественной войны сами стали защищаемым объектом. Все задачи пошли по второму кругу: сокрушение противотанковой обороны артиллерией, передвижение танков от укрытия к укрытию и т. п. Град снарядов легких скорострельных пушек сначала выжил с поля боя легкие танки, а затем появление тяжелых противотанковых и зенитных орудий существенно осложнило жизнь на поле боя тяжелым и средним танкам. Если в 1941 г. хотя бы в некоторой степени бронирование Т-34 и КВ обеспечивало им безопасность на поле боя, то в 1942 г. насыщение боевых порядков немецкой обороны 50-мм и 75-мм противотанковыми пушками привело к «позиционному кризису», не пробиваемому танками. Пехоте требовалось пробиваться вперед самостоятельно, часто впереди танков. В связи с этим возникла необходимость отработки решения, к которому в конце Первой мировой войны пришли не имевшие танков немцы, – к штурмовым группам пехоты.

На тактическом уровне штурмовые группы, опираясь на свое стрелковое оружие и перемещаемые с собой орудия, минометы и огнеметы, позволяли преодолевать заблаговременно построенную оборону. ... В СССР теоретически знали о тактике штурмовых групп. В советской военной печати 1920-х и 1930-х даже писалось о «возвращении боя пехоты». Одним из первых орудий, разработанных в СССР, стала 76,2-мм полковая пушка. Высшее командование Красной Армии еще в ходе войны с Финляндией давало рекомендации по организации штурмовых групп и использованию в первой линии 45-мм батальонных и 76-мм полковых пушек. Однако действительно широкое использование тактики штурмовых групп не могло быть введено одними уставами или приказами сверху. Как бы плохо это ни звучало, но такие вещи появляются только по опыту гор трупов у стен очередного Вердена. Свои горы трупов на полях Первой мировой кайзеровская армия получила, и, как следствие, были созданы соответствующие программы обучения пехоты и появились получившие опыт таких действий командиры. Красной Армии для создания жизнеспособной системы действий штурмовых групп потребовался 1942 г.

Усугубляло позиционный кризис наличие в армии 1940-х годов подвижных соединений для маневра по фронту. Передвигающиеся на мотоциклах, автомашинах или даже гусеничной технике резервы могли быть быстро переброшены из глубины к месту наступления, и при нерасторопности атакующего запечатать прорыв. В связи с этим возросли требования к наступающему, который должен был прорвать фронт быстрее переброски подвижных резервов и суметь развить успех в глубину самостоятельным механизированным соединением. Год 1942 стал для Красной Армии периодом строительства самостоятельных танковых соединений и наработки опыта их практического использования.

Наконец, одним из важных средств борьбы стала авиация. Во-первых, ее можно было концентрировать на направлении возникающего кризиса. При выявлении направления наступления на этот участок могли быть быстро переброшены крупные силы авиации, которые обрушивались на наступающие стрелковые части. Во-вторых, авиация позволяла снабжать по воздуху попавшие в тактическое или оперативное окружение части. Немцы широко этим пользовались до тех пор, пока транспортная авиация не нашла свою могилу под Сталинградом.

Для преодоления позиционного кризиса нового времени советским войскам требовалось пройти школу наступательных операций локального и стратегического значения от Ладоги до Черного моря в 1942 г. Именно школа этих боев сформировала советскую технологию ведения наступлений, которая в конечном итоге привела Красную Армию к Берлину.

Источник: Исаев А.В. Перелом 1942. Когда внезапности уже не было. М., 2012. С. 7-11.

Основы мастерства речи для деловых и творческих людей

Основы мастерства речи для деловых и творческих людей  Пафиопедилум. Мир орхидей

Пафиопедилум. Мир орхидей  Долина-выручалочка

Долина-выручалочка  А як же так? Там же уси бохатые?

А як же так? Там же уси бохатые?  Поездка в Грецию. Остров Эгина. 7 ноября, 2025

Поездка в Грецию. Остров Эгина. 7 ноября, 2025  Взорвется в момент разговора.

Взорвется в момент разговора.  Сходил на выставку Карла Брюллова в ЦДХ на Крымском валу

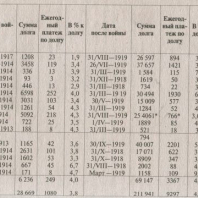

Сходил на выставку Карла Брюллова в ЦДХ на Крымском валу  Долги воюющих стран

Долги воюющих стран  А можно мне тоже?..

А можно мне тоже?..